このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業・企業生産性向上プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「東アジア産業生産性」プロジェクト

産業・マクロレベルで行われた日本の生産性の長期動向に関する分析は少なくない。例えば、Jorgenson, Nomura and Samuels(2016)および深尾・牧野(2021)は1955年から2010年代までについて産業レベルで全要素生産性(TFP)に関する分析を行っている。しかし、政府統計ミクロデータは最長の工業統計でも1980年代以降しか利用できないこともあり、企業レベルのデータを用いて、高度成長期(1955-70年)や安定成長期(1970-90年)の前半1970年代をカバーする生産性動学分析は、ほとんど行われて来なかった。このため、日本経済のパフォーマンスが世界で飛び抜けて良好だった高度成長期、安定成長期と比較して、長期停滞期(1990年以降)に企業レベルの要素投入や生産性の動向、企業間の資源配分の状況、などがどのように変化したのかは、良く分かっていない。本研究では、日本政策投資銀行『企業財務データバンク』の上場企業データ(以下DBJデータベースと呼ぶ)を用いて1960年代から2015年までの55年間について、上場企業に関する生産性上昇の分解分析を初めて行った。

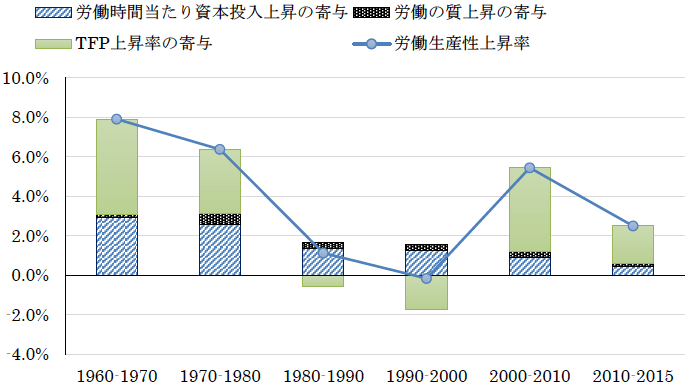

図1の労働生産性上昇率の分解から分かるように、日本経済のパフォーマンスが世界で飛び抜けて良好だった安定成長期(1980年から1990年まで)から上場企業の労働生産性は急落したとの驚きの結果を得た。

[ 図を拡大 ]

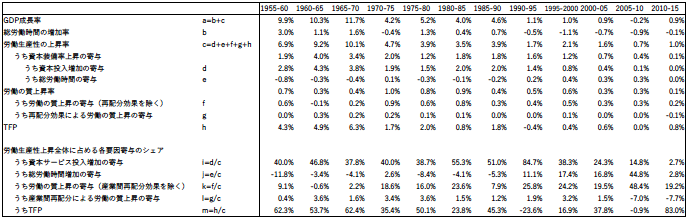

労働生産性上昇の変動は、TFP上昇の寄与と密接に連関している。上場企業の生産性動向に関する以上の結果は、JIPデータベースで捉えられる経済全体の動き(表1)とは大きな乖離がある。マクロ経済においては、1980年代までは、労働生産性およびTFPの上昇は、1990年代以降と比べてまだしも堅調だった。この差は、上場企業の多くが製造業であることに加え、生産性の企業規模間格差の変動である程度説明できよう(深尾他 2014参照)。1980年代は大企業の不振、1990年代は中小企業の不振、2007年以降は再び大企業不振の時代であった。

なぜ上場企業のTFPが1980年代から急落し、2000年代まで回復しなかったのか。まず、日米の貿易摩擦が深刻化したことで日本の主な輸出品に対する米国からの圧力が強まったことが日本の大手自動車、電気産業の企業に大打撃を与えた。例えば、1981年に開始し、1993年まで存続した対米自動車自主規制と、1986年に締結した日米半導体協定が、日本経済を牽引した大手輸出企業の経営を圧迫したと考えられる。第二に、日本の膨大な経常収支黒字と米国のレーガノミックスの修正(ドルのソフトランディングを目指した)が円高への圧力を生み出し、結局1985年のプラザ合意以降、超円高になった。円高は輸出自主規制と日米半導体協定より日本の大手輸出企業に打撃を与えたと考えられる。第三に、実際の利子支払いが最低利子支払を下回るゾンビ企業の割合が1980年代には全上場企業中で5-10%程度存在したが、バブル経済の崩壊以降増え始めて、1996年には30%の高水準で推移している(星、2006)。Ahearne and Shinada(2005)も本論文と同様なデータを用いて、1990年代の商業、建築・土木、貨物運送業においてTFPの低い企業の生産シェア拡大によって全体の生産性が鈍化した結果を示した。最後に、1982年からの第五世代コンピュータ、1985年からのソフトウェア生産工業化システム、リアル・ワールド・コンピューティングなどの国をあげて進めた大規模プロジェクトが失敗に終わり、新たなイノベーションがあまり起きなかったことも1980年代にTFPの伸び率が急落した1つの原因として考えられる。

マクロ経済では長期停滞期といわれる時期である1995年以降は、マクロ経済と異なり上場企業ではTFPの寄与がプラスになり、労働生産性も上昇に転じた。しかし、2005年以降は世界金融危機、東日本大震災の影響で労働生産性の上昇が下落傾向に転じていることが分かる。アベノミクスの開始時期と重なる2010年から2015年には上場企業の労働生産性の上昇は見られなかった。これは、聖域なき小泉構造改革が行われた2000年から2005年の期間中に労働生産性・TFP共に順調に上昇したことと対照的である。

なぜ日本の上場企業は、早くも1990年代半ばにバブル経済以降の停滞から脱することができたのか。第一に、構造改革の影響が考えられる。株式交換制度、会社分割制度や企業再編税制の整備、合同会社と持株会社の設立を可能とした制度変更等は、企業組織再編やコーポレートガバナンスの改革を促進した。また、「大規模小売店舗立地法」が2000年6月1日から施行され、1,000㎡以上の大型店舗の出店が容易になった。建設においても一般競争入札制度を大幅に拡大することで、企業間の談合を防ぐとともに競争を促進させた。労働者派遣法の改正により非正規労働者の採用をしやすくした。第二に、企業による自主的なリストラが多く行われた。浅羽・牛島(2008)の製造業上場企業を対象にした分析では、1990年代後半に従業員数や資産額を前年比5%以上減少するダウンサイジングが20%以上の企業で起きたことを確認している。権・金・深尾(2008)の大企業に限定した分析においても輸出、海外投資と研究開発を行う企業が雇用と資本を削減するリストラを断行し、TFP上昇の加速に成功したことを示している。この時期、大企業はリストラの実行や非正規雇用の採用増を通して生産性を上げることには成功したが、リストラと将来への投資の欠如は、2010年以降の上場企業における労働生産性やTFPの停滞を招いた可能性がある。イノベーション中心ではなく、リストラを軸とする構造改革は将来の潜在成長力を低下させると考えられる。2010年までの生産性上昇がその後続かなかった背景には、このような要因が作用していたのかも知れない。

- 参考文献

-

- Ahearn, Alan G. and Naoki Shinada (2005) "Zombie Firms and Economic Stagnation in Japan," International Economics and Economic Policy, 2(4), pp.363-381.

- Jorgenson, Dale W., Koji Nomura, Jon D. Samuels (2016) "A Half Century of Trans-Pacific Competition: Price Level Indices and Productivity Gaps for Japanese and US Industries, 1955-2012," in Dale W. Jorgenson, Kyoji Fukao, and Marcel P. Timmer (eds.), The World Economy: Growth or Stagnation? , Cambridge University Press.

- 浅羽茂・牛島辰男(2008)「日本企業のダウンサイジング‐変化、決定要因、業績への影響」香西泰・宮川努編『日本経済グローバル競争力の再生‐ヒト・モノ・カネの歪みの実証分析』日本経済新聞出版社。

- 権赫旭・金榮愨・深尾京司(2008)「日本のTFP上昇率はなぜ回復したのか:『企業活動基本調査』に基づく実証分析」、RIETIディスカッション・ペーパー08-J-050.

- 深尾京司・牧野達治(2021)「サービス産業における労働生産性上昇の源泉:JIPデータベースを用いた産業レベルの実証分析、1955-2015年」、RIETIディスカッション・ペーパー21-J-018.

- 深尾京司・牧野達治・池内健太・権赫旭・金榮愨(2014)「生産性と賃金の企業規模間格差」『日本労働研究雑誌』第649号、pp.14-29.

- 星岳雄(2006)「ゾンビの経済学」岩本康志・太田誠・二神孝一・松井彰彦編『現代経済学の潮流2006』、東洋経済新報社、pp.41-68.