天気予報が快晴を告げている日に、自分だけが「午後から土砂降り」という情報を(なぜか)知っていたとしよう。これはビジネス機会だ。雨具を大量に用意し、傘を持たない人々に提供すれば利益を得られる。

ビジネス機会の源泉は「情報の非対称性」にある。情報が偏在しているがゆえに最適な資源配分が達成されない。このひずみこそチャンスだ。情報の非対称性は、環境が不連続に変化する時に生まれやすい。例えばマクロ経済環境の変化、政府の政策転換、競合企業の戦略変更などだ。だからこそ、できるだけ早く変化を検知しようと企業は情報収集に努める。

非対称性がどれだけ長続きするのかは、情報へのアクセスのコストによる。アクセスが容易であれば、情報の非対称性はすぐに消える。ビジネス機会に超過利潤が発生している間は、参入を試みる企業家が次々と現れる。参入の多さは市場の有望性を示すシグナルとなる。多くの企業家が同一の機会を追求するほど、そこから得られる超過利潤は逓減し、結果としてビジネス機会は収束へと向かう。

外部で生み出される情報の非対称性をいち早くキャッチし、それをビジネスにしていくことは大切だが、現在は情報拡散のスピードが速く、非対称性はすぐに霧消する。さらに、外部の変化は必ずしもイノベーションにつながるとは言えない。例えば雨具の販売は商機ではあるが、イノベーションとは言えない。そこに新規性がないからだ。外部変化を見つけ需給調整をするだけでは、持続的に高い収益性は維持できない。

◆◆◆

そこで重要な役割を担うのは研究開発(R&D)だ。R&Dとは新しい知識を生み出す組織的な取り組みを指す。自ら生み出した変化で、情報の非対称性が生まれる。さらに必ず新規性が含まれる。R&Dは新しいビジネス機会の源泉をつくりだすものといえる。

オープンイノベーションが流行した結果「自社でR&Dを行わずとも、外部と連携すればよい」と考える向きもある。しかし自社のR&Dの水準が低ければ、外部の技術を正しく評価・活用する吸収能力も低下する。吸収能力が低い企業が外部の知識を吸収しようとすると、既に外部で評価が固まった(=情報の非対称性が少ない)技術を高値で導入することになる。

R&Dをビジネス機会の源泉と捉える時に不可欠なのは、R&Dの成果と経営戦略との関係再構築だ。

R&Dの成果は新製品や新サービス、あるいは新生産工程の実装にあると考えられがちだ。しかし、それは成果のほんの一部に過ぎない。最も重要な成果は効果的な経営戦略の構築に現れる。より新しい知識を社内で生み出せれば、自社の経営戦略に効果的に取り込める。R&Dの力が弱ければ他社も当たり前のように手にしている(=非対称性のない)情報を基に戦略を立てることになる。当然、ビジネス機会は見いだしにくく、戦略は他社の後追いにならざるをえない。

伝統的には「企業の経営戦略が策定されてから、必要な研究開発が定義される」というトップダウン型のアプローチが主流であった。ビジネスの方向性が定まらなければ、R&Dの対象も決まらないと考えられてきた。しかしこの順序では、既に流通している情報を前提とした戦略策定になりがちで、新しいビジネス機会は追求しにくい。

本来、経営戦略とR&Dは相互作用的であるべきだ。さらに知識集約型の産業では、R&Dで生み出された新しい知識をもとに経営戦略を構築する企業も出てきた。つまりR&Dが経営戦略を主導している。

R&Dをしているのは自社だけではない。世界中で新しい知識を生み出す競争が起こっている。だからこそ、外部でどのような知識が生み出されているのか、知識の最先端を理解しておくことは極めて重要だ。

現代では情報へのアクセスが早くなり、公開情報は瞬く間に共有される。新しい知識が論文や特許になって公開されてからアクセスするのでは遅すぎる。また人工知能(AI)の利用が拡大するほど、情報の非対称性の源泉は、より川上側に移っていくだろう。

具体的には研究開発プロジェクトが始まったばかりの段階、あるいはプロジェクトを構想している段階だ。新たな知識が生成されつつあるコミュニティー内部に入り込み、次なるプロジェクトの構想段階から情報を得る必要がある。

この点において最先端の研究者が集う学会やコミュニティーとのネットワークは不可欠だ。このような段階にこそ、まだ他には流通していない情報がある。世界のトップで研究開発を競えている領域では、自社内にそのような段階がある。情報の非対称性の源泉が自社内にあることは、新しいビジネス機会の創造という点では圧倒的に有利だ。

しかしグローバルに研究開発競争が行われていれば、常に自社が最先端だとは限らない。だからこそ、論文や特許になる前の段階での情報にアクセスできることは重要だ。博士人材の価値もここにある。自社の研究開発水準が低ければ、こうした最先端の輪に加わることはできず、結果として陳腐化した情報を基に開発を進めることになる。

◆◆◆

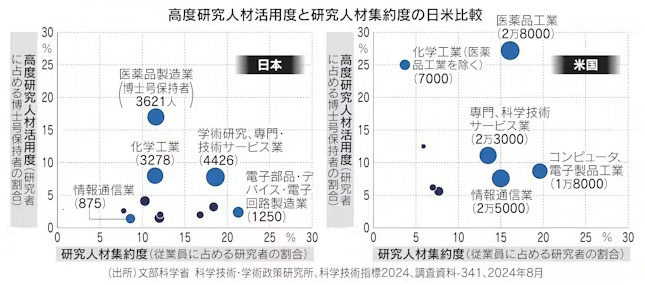

図は日米の代表的な産業における高度研究人材(博士号人材)活用度と、研究人材集約度(従業員に占める研究者の割合)である。日米で産業区分が若干異なるため比較には注意が必要だが、縦軸は高度研究人材活用度、横軸は研究人材集約度を示している。

日米で研究人材の集約度はそれほど変わらないものの、高度研究人材の活用度では差がある。全産業平均で米国が9.1%、日本4.3%となっている。

これはR&Dの質に影響していると考えられる。日本企業のR&D投資は総額で世界3位ではあるものの、伸びは他国と比べて緩やかだ。企業の研究力の低下も見える。被引用回数の多い「Top10%補正論文」における企業の割合は1980年代の日本では10%を超えていたが、90年代中ごろから低下し、2020年代には5%以下になった。

日本企業が生み出す特許は科学との結びつき(サイエンスリンケージ)も小さい。文部科学省の科学技術・学術政策研究所の最新集計では、科学との結び付きがあるパテントファミリー(1つの発明をもとに複数国・地域に出願しているまとまり)の割合は6.9%で世界24位だ。データベースの性質により日本の特許のリンケージを過小評価している可能性には注意しなければいけないが、小さいと言わざるをえない。

最近は日本企業にも中央研究所を再評価し、拡充する動きが徐々にみられる。新たに生み出された知識を経営の中核に据える企業もある。既存事業部の要請に応えるだけのR&Dでは大きなリターンは望めない。R&Dを「新しい製品や生産工程を開発する部門」から「情報の非対称性をつくり、より効果的な新しい戦略を得るための営み」に捉え直すことが重要だ。

2026年1月7日 日本経済新聞「経済教室」に掲載