下請法は、下請け取引の適正化と下請け事業者の利益保護を目的に1956年に制定された。親事業者による下請け事業者への代金の支払い遅延や減額、親事業者による受領拒否、返品や買いたたき等を禁止している。5月16日に改正下請法が成立し、2026年1月1日に施行される。

本稿では法改正のポイントを解説し、これを機に取引関係がどのように変わるのか、当該企業が取引の適正化にどのように取り組むべきか、残された課題は何かをまとめる。

注目されるのは法律の名称と内容から「下請け」の用語がなくなることである。名称は「中小受託取引適正化法(取適法)」に変更される。適用対象になる下請事業者は「中小受託事業者」、親事業者は「委託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」に変わる。以下では現行法に合わせて下請け等の表記を用いる。

◆◆◆

現行法は資本金規模に応じて適用対象を定める。対象は、例えば物品の製造・修理委託の場合は資本金3億円超の事業者から同3億円以下の事業者(個人を含む)への委託取引、あるいは資本金1千万円超3億円以下の事業者から同1千万円以下の事業者(個人を含む)への委託取引である。

今回の改正では適用基準に従業員数が追加され「従業員数300人超の事業者から300人以下の事業者への製造委託等」が対象に含まれることになる。大企業の資本金減額による下請法逃れを防ぐためである。

今回の法改正の重要な目的は、日本経済の長期低迷からの脱却である。下請け企業が取引先から買いたたきを受け、原材料費や人件費の高騰やイノベーションの成果を取引価格に十分に反映(価格転嫁)できず、イノベーションへの意欲が減退して経済成長を妨げることが懸念されている。

そのような課題を負った法改正の主なポイントは(1)適正な価格決定のプロセス(協議に応じない一方的な代金決定の禁止)(2)手形による代金支払いの禁止、である。それぞれについて詳しく見てみよう。

第一に従来の不当な減額や買いたたき等の禁止に加えて、下請け事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、親事業者が協議に応じない、必要な説明を行わないなど一方的に取引価格を決定し、下請け事業者の利益を不当に害する行為が禁止される。

重要なのは対等な価格交渉の機会を確保することである。下請け事業者が機密保持などのために詳細な価格協議を希望しない場合もあり、また結果的にどのような対価が「著しく低い」のかを客観的に判断することは難しい。そのため価格交渉のプロセスに着目する改正法の規制は妥当で、適切な価格転嫁を含む公正な価格決定に資するものと考えられる。

第二に、親事業者が下請け事業者への代金支払いの手段として手形を用いることが禁止される。これまでは手形が用いられることが多く、その場合、数カ月間に及ぶ手形のサイト期間(決済までの期間、現行下請法では60日以内)にわたって下請け事業者は代金を受け取ることができない。

手形を銀行に持ち込んで現金化すると割引料が差し引かれるので、手形による支払いは発行者である親事業者が下請け事業者に一方的に資金繰りの負担を押しつけることになる。古い商慣行の名残とも言え、特段の経済合理性は認められないので法改正で禁止されるのは望ましいことである。

今回の改正ではほかにも、物流における商習慣への対応(運送事業者と下請け運送事業者の取引だけでなく、発荷主と運送事業者の取引にも下請法を適用)など、いくつかの重要な変更がみられる。

◆◆◆

今回の改正で下請け事業者の取引上の立場が強化され、親事業者への価格転嫁によって利潤を確保し、賃上げが可能になると期待される。手形支払いの禁止も下請け事業者の資金繰りと経営の改善につながるだろう。

親事業者は、適正な価格協議・改定に応じられなければ優良な下請け事業者を失うことを覚悟しなければならない。これは既存の下請け事業者の保護にとどまるものではない。必要なのは既存の事業者の保護よりも、自由で公正な取引環境を形成することである。

適正な価格交渉の機会が保証されることで、より生産性が高くイノベーティブな企業が取引に残り、あるいは取引に参入できるようになれば、その事業分野における競争とイノベーションが活発になり、最終消費者の利益にもなるだろう。

もちろん、長期安定的な取引関係にも経済合理性はあり、取引当事者双方に大きな利益をもたらす可能性はある。しかし需要や技術が大きく変化する状況では、取引の相手や内容を双方が合意の上で柔軟に変更できることが望ましい。

そもそも、取引関係は一方が得をした分だけ他方が損をするようなゼロサムゲームであるべきではない。そうであれば下請け企業の価格転嫁が認められた分だけ最終製品の価格が上昇し、あるいは取引相手の生産性や利潤が減る。価格協議を通じて取引当事者の知識融合による相乗効果が生まれ、イノベーションが促進されることを期待する。

そのような競争とイノベーションを促すためには、今回の法改正はまだ不十分である。原材料に近い川上から最終消費者に近い川下までの製品のサプライチェーン(供給網)全体での取引関係の適正化が、今後の課題として残されている。

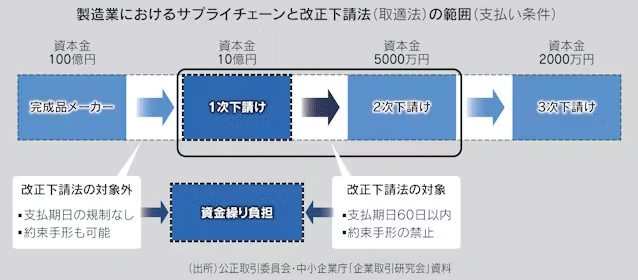

下請法は(相対的に)規模の大きい事業者から中小事業者への製造委託等を対象とする。しかし製品のサプライチェーンには、大企業同士(例えば完成品メーカーと1次下請け)の取引、大企業と中小企業(1次下請けと2次下請け)の取引、中小企業間(2次下請けと3次下請け)の取引が含まれる。このうち、改正下請法の対象は規模要件を満たす大企業と中小企業の取引のみで、サプライチェーン内の他のすべての取引は対象外である。

需要の流れは基本的に川下(消費者)から始まるので、川下に近い大規模事業者が十分な価格協議を踏まえて適切な価格転嫁等を受け入れない限り、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁は進まない。中間業者(1次下請け)が価格転嫁を求める2次下請けと、それを認めない取引先(完成品メーカー)の板挟みになり一方的にしわ寄せを受けることになる。

また川下の大企業(1次下請け)が下請法の対象外で代金を手形で受け取る一方、下請法の適用を受ける2次下請けへの支払いには手形が使えない場合、その1次下請けに資金繰りの負担が集中する(図参照)。

このように改正下請法の対象外の取引を含めて、サプライチェーン全体の取引関係の適正化をどのように進めるかが、残された重要な課題である。

さらに、中小企業の持つ知的財産やノウハウが大企業に侵害されるという問題への対応もこれまで議論が不十分で、今後検討されるべき重要な課題である。

2025年9月30日 日本経済新聞「経済教室」に掲載