イノベーションとは新しい知識によって経済価値を生み出すことだ。新型コロナウイルス禍では、創薬と情報通信技術の分野での画期的なイノベーションが、大きな人的損失と経済危機を避けるうえで非常に重要な役割を果たした。

創薬イノベーションでは、「メッセンジャーRNA(mRNA)」の創薬への利用は当初大きな困難に直面した。だが2005年のカタリン・カリコ氏によるブレークスルーを含め、大学での長期間の基礎研究や多くの試行錯誤の蓄積がなされた。実用化への技術的条件が整った時期に、パンデミック(世界的大流行)が発生した。実用化への投資で先行していた米モデルナと独ビオンテックが創薬を行い、mRNAの特徴を生かし、また政府支援もあり、短期間でワクチンの大量接種が可能となった。

またオンライン発信や会議の日常化は、半導体技術の持続的な進歩(ムーアの法則)が可能とした通信の大容量化・高速化と情報処理能力の飛躍的な向上の基盤の上にある。半導体技術は最もサイエンス(科学)集約的な技術のひとつだ。

その結果、インターネットを通して数億人ものユーザーへの情報サービス提供が可能となっていた。クラウド計算など先端技術を用いてオンライン会議を再発明した米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズは、コロナ禍の以前からサービスを開始していたが、コロナ禍を契機にして世界的にユーザーを急拡大させ、ビジネスや教育の継続に大きく貢献した。同社は米国と中国に研究拠点を持っており、多くの発明は両拠点の研究者の共同発明だ。

こうした事例が示唆するように、価値の高いイノベーションを実現するには、独自性、進歩性の源泉としてサイエンスの進展の活用や、最新の先行技術の早期活用、海外の知識・人材の活用が重要だ。以下ではこれらに着目し、日本、米国、ドイツ、韓国の企業の研究開発動向を比較する。

◆◆◆

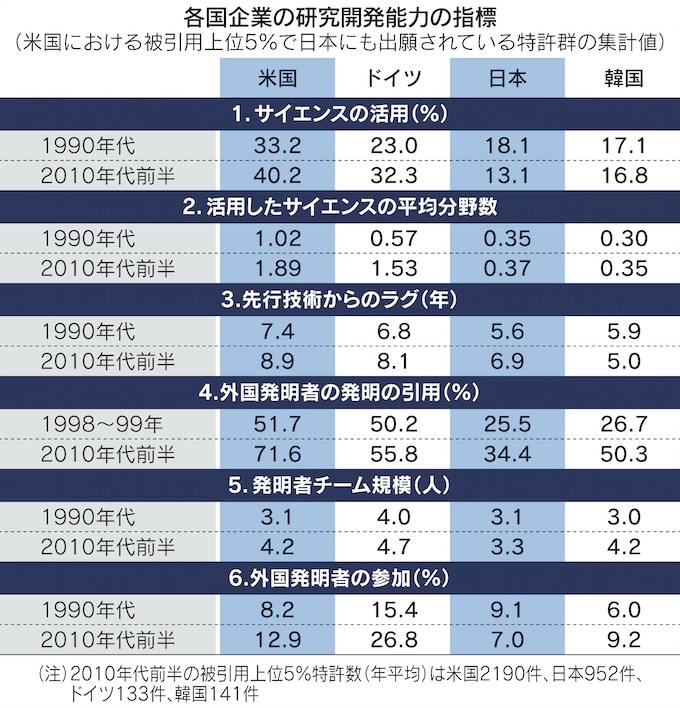

表は、米国特許で被引用度の上位5%、かつ日本にも出願された特許のデータを利用して指標を構築したもので、原則として1990年代の平均値と10年代前半の平均値を示している。米国特許の上位5%に絞ることで、各国企業の最重要な成果に注目した。なお、技術分野ごとの動向の差をコントロールしても、90年代から10年代までの日米の動向差は統計的に有意だ。

1番目の指標は上位5%の発明が科学論文を引用している割合で、研究開発がサイエンスの進展を活用する程度を示す。米国特許が引用している科学論文の識別には、マット・マルクス米コーネル大教授の「PCSデータベース」を用いた。

日韓の科学論文引用の割合は90年代から10年代前半にかけて上昇していない。一方、米独では90年代よりも高まっており、発明のサイエンス活用の頻度で日本企業は米独企業の半分未満となっている。発明が活用する科学論文群がカバーする分野数も表に示したが、日米では大きな差がある。

第2に最新の先行技術を早期に吸収し、新たな発明を創造するまでのラグ(時間差)だ。イノベーションには研究開発成果を早く得ることによる先行優位性がある。この指標では90年代には日韓企業は米独企業と比べて約2割ラグが短かった。10年代前半までに韓国を除く各国でラグは長くなっており、日本企業は米独企業には優位性を保ちつつも、韓国企業のスピードを下回るようになっている。

第3に外国発明者の発明を引用する割合は各国で高まっている。10年代前半には米国では72%、ドイツでは56%の発明で、外国発明者の発明を先行技術として認識した研究開発をしている。一方、日本では34%と米国の約半分にとどまる。

第4に発明者チームの規模の動向でも有意な差がある。多様な知識とノウハウを組み合わせる複雑な研究開発には大型の発明者チームが重要であり、チーム規模は各国で拡大している。だが90年代には日米とも平均で3.1人のチーム規模だったのが、10年代前半には米国で4.2人に拡大する一方、日本では3.3人とほとんど増えていない。

こうした差の一つの要因は外国発明者の参加の有無にあると考えられる。特にドイツでは欧州統合の進展を背景に、10年代前半に4分の1の発明に外国発明者が参加しているが、日本では7%にとどまっている。

筆者らの研究によれば、ここまで指摘した知識の組み合わせ要因はいずれも、当該特許のパフォーマンス(日米での被引用件数)に強く影響する。なお、日米市場の比較では、米国市場の方がサイエンスの活用を格段に高く評価しており、米国市場でサイエンス集約的な分野でより多くの研究開発がなされ、競争も厳しいことを示唆している。

◆◆◆

これらの結果は、日本企業が研究開発能力を高める余地はなお大きいことを示すものだともいえる。

第1に企業のサイエンス吸収能力を強化する必要がある。欧米と比べて、進展しつつあるサイエンスを企業の研究開発に反映する力が相対的に低い。日本では博士号を取得している発明者がかなり少ないことに一因があると考えられる。

日本でも博士人材の雇用が拡大しつつあるが、筆者らの研究によれば政府からの委託研究支出と同様に、企業の研究開発パフォーマンスにあまり明確な効果が検出されていない。企業が先端性、独自性の高い研究に取り組むことと併せて、博士人材の採用を拡大していくことが重要だと考えられる。日本企業には長期的な視点で企業内の不確実性の高い基礎研究を支援し、事業化してきた多数の実績がある。そうした日本企業の能力を活用すべきだ。

近年、政府の支援は「出口志向」を強めており、独自性の高い研究への支援が低下していることが懸念される。不確実性が高く、専有可能性も限定的で企業は投資しにくいが、経済への高水準の波及効果があり得る先端性の高い研究への政府支援が重要だ。

第2に海外の知識と人材を活用する能力を強化することだ。英語での共同研究により切磋琢磨(せっさたくま)ができることが重要だ。このため日本の教育機関での英語授業の拡大、海外人材の採用、研究者の国際学会への参加、海外の子会社との交流強化などが重要だと考えられる。海外人材の活用は、企業がより複雑な研究開発に取り組むことを可能とする。

研究開発成果をイノベーションに活用できる程度は、製造能力や顧客ベースの規模といった企業の補完的資産の規模の大きさに依存する。こうした規模の拡大のためには、グローバルな事業展開が重要だ。

また研究開発成果の利用における規模拡大を求める競争は、市場の拡大に伴って産業内の垂直的な分業も促進している。その結果、基盤的な研究開発投資は、規模の経済を最も生かせる上流部門やプラットフォーム部門に傾斜する傾向がある。こうした構造変化を見通した事業と研究開発の戦略も求められる。

2023年2月20日 日本経済新聞「経済教室」に掲載