1. はじめに

外資企業(foreign-owned firms)の平均賃金が高いことは日本のみならず、諸外国でもよく観察される事実である。インドネシアのような途上国だけではなく、ドイツやイギリス、スウェーデンのような先進国でも、外資企業の賃金は平均的に高い。外資企業の平均賃金が高いことは、対内直接投資を誘致する理由の1つとなりうる。

このような外資企業と内資企業(domestically-owned firms)との間の賃金格差は、「外資賃金プレミアム」(foreign ownership wage premium)や「多国籍賃金プレミアム」(multinational wage premium)などと呼ばれている。今回は、この外資賃金プレミアムについて、既存研究を紹介するとともに、日本における実態を紹介したい。

2. 企業レベルデータ:インドネシアの事例

外資賃金プレミアムに関する初期の著名な研究であるLipsey and Sjoholm (2004) は、企業レベルのデータを用いて、インドネシアの製造業(1996年)において、外資企業がブルーカラー労働者には内資企業の67%、ホワイトカラー労働者には90%高い賃金を平均的に支払っていることを明らかにしている。

ただし、内資企業よりも外資企業の方が、ブルーカラー、ホワイトカラー問わずに、高学歴な労働者を雇っている事実も考慮しなければならない。外資企業において高学歴の労働者が多いことを考慮すれば、外資企業の賃金プレミアムは、ブルーカラー労働者に関しては36%、ホワイトカラー労働者に関しては69%にまで下がる。それでもまだ十分に大きい値である。

そこで、Lipsey and Sjoholm (2004) は、労働者が、異なる産業や異なる地域の企業に移動することが困難な結果、産業間・地域間で賃金格差が生じうる点も考慮して分析を行っている。その結果、外資企業の賃金プレミアムは、ブルーカラー労働者に関しては27%、ホワイトカラー労働者に関しては56%にまで下がる。

外資企業の平均賃金が高い理由としては、企業規模が大きいことも挙げられる。労働経済学の分野では、企業規模が大きい企業が平均的に高い賃金を支払っていることはよく知られた事実である。Lipsey and Sjoholm (2004) は、企業規模をはじめとする企業属性を考慮すれば、外資企業の賃金プレミアムは、ブルーカラー労働者に関しては12%、ホワイトカラー労働者に関しては22%であることを明らかにしている。この結果は、同じ企業規模であっても、外資企業は、内資企業よりも1〜2割高い平均賃金を支払っていることを意味する。

外資企業と内資企業との間ではそもそも賃金の支払い方も異なる。Lipsey and Sjoholm (2004) は、外資企業と内資企業の最大の違いは、大卒者の賃金面での優遇が外資企業において際立っていることだという。つまり、外資企業は高学歴な労働者を内資企業よりも重視している。

3. 企業=労働者接合データ:スウェーデンの事例

Lipsey and Sjoholm (2004) の研究は、企業レベルのデータを用いていたが、近年は、企業の情報と労働者の情報を接合した「企業=労働者接合データ」を用いた研究が増加している。その嚆矢といえる研究の1つが、スウェーデンの民間部門全体を網羅する企業=労働者接合データを用いたHeyman et al. (2007) である。Heyman et al. (2007) は、企業レベルのデータでは、個々の労働者の賃金が外資企業において高いということまでは分からないと指摘している。企業レベルのデータでは、労働者の個人属性を十分に制御できないからである。

Heyman et al. (2007) は、外資賃金プレミアムが、企業レベルにおいては10.5%であるが、労働者レベルにおいては2.5%にまで小さくなることを明らかにしている。個々の企業の規模や資本集約度のみならず、個々の労働者の経験や学歴までも考慮すれば、外資賃金プレミアムはわずかに過ぎないとHeyman et al. (2007) は明らかにしたのである。

さらに、外資企業とスウェーデン系多国籍企業と比べると、外資賃金プレミアムは、0.4%に過ぎず、ほとんど存在しない。この結果は、スウェーデンの賃金決定において重要なのは、企業の国籍ではなく、多国籍企業であるか否かであることを示唆している。

4. 買収効果:スウェーデン、イギリス、ドイツ、ポルトガルの事例

外国の企業が会社を設立する場合以外に、外国の企業が内資企業を買収して外資企業になる場合がありうる。後者の場合、外国企業は、もともと業績が良く、賃金の高い内資企業を買収している可能性がある。このようなセレクションの結果、外資企業の平均賃金が高いという現象が生じている可能性がある。そこで、外国の企業による買収によって、賃金が上がるか否か分析することが重要になる。Heyman et al. (2007) は、スウェーデン企業が外国企業に乗っ取られて外資企業となった場合、乗っ取られない場合よりもむしろ賃金は低くなる傾向にあることも明らかにしている。このHeyman et al. (2007) の分析は、実際には外資賃金プレミアムは存在しないことを示唆している。

Andrews et al. (2009) は、ドイツの企業=労働者接合データを用いて分析を行っている。彼らは、外国企業が、元々賃金の高い企業を買収したり、元々賃金の高い労働者を雇ったりすることを「選択効果」(selection effect)と呼ぶ。それに対して、外国企業によって買収された内資企業の労働者の賃金が上がることを「買収効果」(takeover effect)と呼ぶ。彼らは、パネルデータの利点を生かして、この2つを識別している。その分析によれば、外国企業は元々賃金の高い企業を買収し、元々賃金の高い労働者を雇う傾向にあり、選択効果が大きい一方で、買収効果は小さく、ほとんどないという。

一方、もし外資が労働者の企業内訓練により従業員の技能を向上させていれば、外資から内資企業に転職した労働者の賃金は引き続き高いはずである。Andrews et al. (2009) は、確かにそのような人的資本形成の効果が見られることを示している。

スウェーデン、ドイツの結果は、「買収効果」について否定的な一方、イギリスの結果は、「買収効果」について肯定的である。イギリスの国家統計局からの企業=労働者接合データを用いたGirma and Gorg (2007) は、Heyman et al. (2007) と同様の差の差法と傾向スコアマッチング法を併用した分析手法により、外国企業に買収された後、賃金が上がるか下がるか分析している。それによれば、外国企業に買収された後、高技能労働者の賃金は2.6%、低技能労働者の賃金は5.4%程度押し上げられる効果が見られるという。特にその押し上げ効果は、アメリカ企業に買収された場合、顕著であるという。

また、Martins (2011) は、ポルトガルの企業=労働者接合データを用いて、分析を行い、選択効果も見られる一方で、それだけでは説明がつかない効果(買収効果に近いもの)があることを発見している。Martins (2011) によれば、企業属性や労働者属性を制御しても、ポルトガルでは、外資企業は、平均的に13.6%高い賃金を払っている。労働者の観測できない属性を制御すれば、外資プレミアムは、4.3%にまで低下する。しかし、ポルトガル企業から外資企業に転職すれば、平均的に10.2%程度賃金が上昇するという。

5. 国際比較研究

このように外資プレミアムに関する分析結果は、国により異なる。Hijzen et al. (2013) は、先進国(ドイツ、ポルトガル、イギリス)と途上国(ブラジル、インドネシア)双方のデータを用いて国際比較研究を行っている。企業レベルデータを用いた分析にくわえて、インドネシアを除く4カ国については、企業=労働者接合データを用いた分析も行っている。

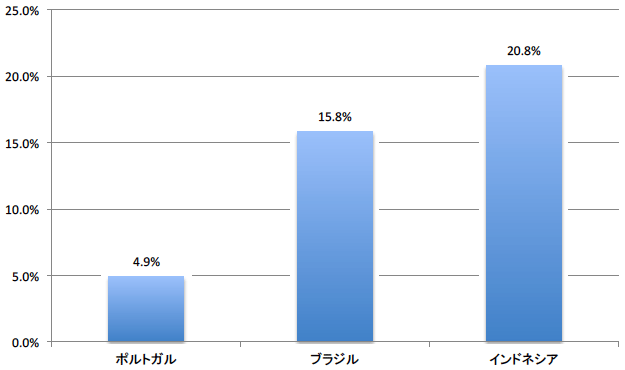

Hijzen et al. (2013) は、企業レベルデータでの分析から、途上国・先進国を問わず、内資よりも外資の平均賃金が高いことを明らかにしている。さらに、差の差法と傾向スコアマッチング法を併用した分析手法により、外資買収によって賃金が上がるか下がるか分析し、ポルトガルやブラジル、インドネシアでは、4.9%〜20.8%賃金が上がることを明らかにしている(図1)。先進国であるドイツやイギリスでは統計的に有意な効果は見られなかった。同様の分析により、外資買収によってポルトガルやインドネシアでは、20%以上雇用が増加していることも明らかにしている。

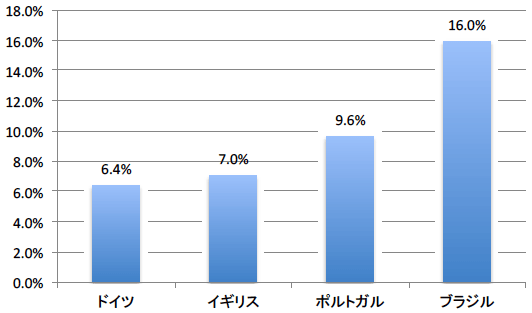

さらに、Hijzen et al. (2013) は、内資から外資へ転職した場合、どの程度賃金が上がるのか労働者レベルで分析している(図2)。それによれば、外資への転職により、ドイツやイギリスのような先進国でも7%程度賃金が上昇することが明らかになっている。外資への転職により、ポルトガルでは9.6%、ブラジルでは16.0%も賃金が上昇する。こうした効果は、転職効果と呼ぶことができる。

また、Hijzen et al. (2013) は、外資の賃金への影響を理解する際に、元からいる従業員の賃金を押し上げる経路よりも、むしろ、高賃金の従業員を増やす経路が重要であると指摘している。

6. 日本における研究

遠藤正寛・慶應義塾大学教授や筆者は、日本の企業=労働者接合データを用いて、企業の国際化と賃金の関係について分析を進めている(Endoh, 2016; Tanaka, 2015)。このうち、『賃金センサス』(2012) 、『経済センサス基礎調査』(2009)、『経済センサス活動調査』(2012) を用いた筆者の研究に基づくと、日本でも外資の平均賃金は、輸出も外国直接投資も行っていない日本企業に比べて74.2%も高い(Tanaka, 2015)。

外資の平均賃金が高い理由として、少なくとも以下の4つの理由が考えられる。

- 地域要因:賃金が高い地域に立地しているため。

- 産業要因:賃金が高い産業に属しているため。

- 労働者要因:雇用している労働者の能力が高いため。

- 企業要因:高い賃金を払える企業だから。

筆者の分析によれば、外資の平均賃金が高い理由として、日本では、企業要因(全体の29.7%を説明)が最も重要である。その次に労働者要因(同19.8%)、地域要因(同12.3%)、産業要因(9.9%)が続く。しかし、以上の4つの要因だけでは、外資の平均賃金が高い原因を完全には説明できず、外資賃金プレミアムが存在することを示唆している。

ただし、日本においては、パネル化された企業=労働者接合データを構築できないため、買収効果や転職効果があるか否かを分析することはできない。

以下の表1に外資賃金プレミアムに関する実証研究の結果をまとめている。当初は、企業レベルで研究がはじまったが、企業=労働者接合データによる分析が続いた。さらに複数時点の企業=労働者接合データを用いて、買収効果や転職効果が存在するか否かというより厳密な形で外資賃金プレミアムが検証されるようになってきた。結果は国によりさまざまであるが、先進国よりも途上国において、外資賃金プレミアがより強く見られることが、Hijzen et al. (2013) からは示唆される。

| 分析データ | |||

|---|---|---|---|

| Lipsey and Sjoholm (2004) | インドネシア | 企業 | 外資プレミアムあり |

| Heyman et al. (2007) | スウェーデン | 企業=労働者 | 外資プレミアム2.5% 買収効果なし |

| Andrews et al. (2009) | ドイツ | 企業=労働者 | 買収効果なし |

| Girma and Gorg (2007) | イギリス | 企業=労働者 | 買収効果あり |

| Martins (2011) | ポルトガル | 企業=労働者 | 買収効果あり |

| Hijzen et al. (2013) | ドイツ、イギリス | 企業 | 買収効果なし |

| ポルトガル、インドネシア、ブラジル | 企業 | 買収効果あり | |

| ドイツ、イギリス、ポルトガル、ブラジル | 企業=労働者 | 転職効果あり | |

| Tanaka (2015) | 日本 | 企業=労働者 | 外資プレミアムあり |

| 注:「買収効果」とは、外資企業によって買収されることで、賃金が上昇することである。「転職効果」とは、外資企業に転職することで賃金が上昇することである。 | |||

7. 国際レントシェアリング

外資の平均賃金が高いことを説明するために、さまざまな仮説が提示されてきた。Lipsey and Sjoholm (2004) やHeyman et al. (2007) といった既存研究は、以下のような仮説を挙げている。

(1) 投資先のホスト国の規制や圧力があるため、外資企業が高い賃金を提供せざるをえない。

(2) 労働者が自国企業を好む傾向があるため、外資企業が高い賃金を支払う。

(3) 外資企業が企業内訓練を行っていること、技術流出を恐れていることなどのために、従業員の離職を減らすために高い賃金を提供する。

(4) 外資企業は、地場労働市場の知識が欠如しているため、高い賃金によってよい労働者をひきつける必要がある。

(5) 外資企業の親会社と子会社の間で国際的な利益分配(国際レントシェアリング)が行われた結果、外資企業は高い賃金を支払っている。

(6) 外資企業の労働需要は変動が大きいため、その補償として、高い賃金が支払われている。

(7) 外資企業の閉業率が高いため、その補償として、高い賃金が支払われている。

この内、Budd et al. (2005) は、Bureau van Dijk 社の企業データベースAmadeusを用いて、国際レントシェアリング仮説の検証を行っている。Amadeusからは、フランスやドイツ、ベルギー、イタリアなど欧州の国々の親会社の情報に加えて、同じく欧州の国々にある子会社の情報が得られる。Budd et al. (2005) の分析によれば、たとえば、親会社の収益率が10%上がれば、子会社の賃金が0.3から0.5%程度高くなる傾向が見られるという。逆に子会社の収益率が親会社の賃金に与える影響はないという。これらの結果から、Budd et al. (2005) は、親会社の利潤は子会社の労働者に分配されている一方で、子会社の利潤は親会社の労働者に分配されていないと結論づけている。

8. 理論研究の現状

外資企業の平均賃金が高いことは、よく知られた事実であり、数多くの実証研究がなされてきた。それにもかかわらず、また、既述のように、さまざまな仮説が提示されてはいるものの、外資企業の平均賃金が高いことを説明する理論モデルは乏しい。

Gorg et al. (2007) は、外資企業の平均賃金が高い理由については解決されていないままだと指摘した上で、その理由を説明する簡単な理論モデルを提示している。Gorg et al. (2007) は、外資企業において、特殊な企業内訓練が行われており、その結果外資企業の平均賃金が高くなることを理論モデルで説明しようとしている。また、その理論モデルが正しいことをガーナの製造業企業のデータによって明らかにしている。彼らの理論モデルが正しければ、初任給について外資企業はガーナ企業と同等である一方で、賃金の伸びについて外資企業はガーナ企業より高いはずである。彼らは実際にそのようになっていることを明らかにしている。ただし、このような結果が得られるのは、ガーナという途上国を対象にしているためかもしれない。

Malchow-Møller et al. (2013) は、以下の3つの理論を統合した理論モデルを提示している。

- 異質な労働者の理論:外資企業は元々能力の高い労働者を採用しているので、外資企業の平均賃金が高くなる。

- 異質な学習の理論:外資企業では効果的な企業内訓練(学習)が行われており、外資企業の平均賃金が高くなる。

- 異質な企業の理論:外資特有の労働条件への補償や、国際レントシェアリングのため、外資企業の平均賃金が高くなる。

Malchow-Møller et al. (2013) は、デンマークの全住民の年次パネルデータを用いて、理論モデルを検証し、上記の3つの理論いずれも現実と整合的であるが、「異質な労働者の理論」が外資企業の平均賃金が高い原因の75%を説明できることを明らかにしている。このデンマークの結果は、企業要因が最も重要である日本の結果とは異なる。

Egger and Kreickemeier (2013) は、Gorg et al. (2007) やMalchow-Møller et al. (2013) の理論モデルよりもより本格的な理論モデルを提示している。Helpman et al. (2004) 型の標準的な企業の異質性を考慮した外国直接投資の理論モデルによって、外資企業の平均賃金が高い理由を説明しようとしている。Egger and Kreickemeier (2013) は、外資企業の平均賃金が高い理由として、第1に、外資企業の生産性が高く、利潤を多く稼ぐため、高い賃金を支払うのだということを挙げている。それに加えて、第2に、外資企業は、海外からも利潤をえるため、高い賃金を支払うのだということを指摘している。

こうした論理は、既に輸出企業の賃金が高い理由を説明するために、Helpman et al. (2010) などで用いられてきたものである。実際に、理論構成は、Helpman et al. (2010) など輸出企業の賃金が高い理由を説明した理論モデルと同様のものとなっている。Egger and Kreickemeier (2013) は、労働者が公正な賃金を求めるという仮説に基づき、企業レベルでレントシェアリングが行われ、外資企業の平均賃金が高くなることを示している。

Egger and Kreickemeier (2013) の理論モデルは、標準的な貿易理論に基づくものではあるが、先進国における外国企業の賃金プレミアム(特に買収効果)を十分に説明することはできない。そういった点では、限界がある。

9. 終わりに

今回は、外資企業の平均賃金が高いことに関して行われてきた研究を紹介した。外資企業の平均賃金が高いことを説明する理論も十分とはいえない状況であるが、数多くの実証研究が先進国・途上国問わずに行われてきた。外資企業の平均賃金が高いことには広い合意が見られるが、外資企業が賃金水準を上げるという意味でプレミアムがあるか否かについては、研究対象国による違いが見られ、合意が得られてはいない。この意味においては、外資企業による国内企業の買収を政策的に推進する根拠はまだ十分ではないといえる。