4 技術革新が雇用に影響を与えた事例

本章では、ある機械が出現し、人間社会に普及する中で、雇用や人的資本形成にどのような影響を与えたか、具体的な事例を挙げて説明する。具体例があると、AI技術に関する同様の問題も理解しやすい。肉体労働の代替例2つ、頭脳労働の代替例4つである。広く知られている例を挙げた。

(1) 米の田植え、稲刈り

筆者は農家の家に生まれ育ったので、一連の作業は今でも鮮明に覚えている。田に栄養を補給するため春に田一面に蓮華を植える。その蓮華と一緒に鍬で土を掘り返して土を柔らかくし、溜池から水を入れる。家族総出で、梅雨の中、腰をかがめて稲を植える。足にヒルが吸い付く。稲が実ると、家族総出で稲刈りを行い、田の中に建てた天日干しに乗せる。きつい重労働である。乾いた稲を荷車で家に持ち帰り、脱穀する。一連の作業を家族全員で行い、農作業以外のことをする余裕がない。専業農家である。

裕福な隣家は、あるときコンバイントラクターを購入した。すると広い田をいくつも持っているにもかかわらず、長男1人が機械を運転して、田の掘り起こし、田植え、稲刈り、脱穀の一連の作業をそれぞれ全て数日でこなしてしまう。長男は時間が余り、他の家族も農業を手伝う必要がなくなったため、近くの会社に働きに出て、家族全員が収入を得、ますます裕福になっていった。兼業農家である。

家族全員が全ての時間を使って泥まみれになって肉体労働を投入して行っていたわが家の農作業と比較し、隣家の働き方を、「機械に雇用が奪われた」と否定的に捉える人はいないだろう。

(2) 工場の生産ライン

かつて日本は生糸が国の重要な輸出産品であった。外貨の大部分を生糸で稼いでいた時代があった。日本全国に養蚕業が盛んで、蚕を飼う大きな倉庫が全国に見られた。蚕の繭から糸を取り出して紡ぎ、人間が織り機で衣服を織る。全て人間の手作業による人海戦術の肉体労働であった。群馬県富岡市に建設された富岡製糸場は外国技術を導入した初の工場であったが、当時の写真を見ると、生産ラインには女工がずらっと並んで作業している。映画チャップリンの『ライムライト』に描かれた世界である。筆者は数年前、今治でタオル工場を見たが、大きな自動織機が何台も並び、ドンドンドンという大きな音を立てて高速で編んでいたが、人間はほとんどいなかった。

モノを生産する現場では、ほぼ同じ現象が見られた。まず全て人間の手作業による人海戦術の労働から始まり、やがて大量の人間が生産ラインに順に並んで作業する形態、そして自動化が進み人間がほとんどいなくなった今の工場の姿である。

かつて全国にあった蚕小屋で、全て手作業で労働を行っていた人々は、その作業を一生続けて人生を終え、次の世代が継がなかった。工場の生産ラインで働いていた人々は、自動化が進むに従って、社内での配置転換や新規を採用しないなどの方法で、雇用が守られた。今と比較するとゆったりした時代だった。

AI技術の問題点は、いきなり職場にAI技術が導入され、大量の人々の仕事を代替するので、上記のように、一生働き続け次の世代が継がないとか、社内で配置転換するといった余裕がないことである。AI技術の持つこの特質が問題を深刻化させている。

(3) 経理業務

コンピューターの登場で、雇用や人的資本形成に及ぼす影響が最も典型的に現れているのは経理業務といえよう。

筆者が小学生の頃、学校でそろばんの授業があった。そろばん塾というのもあった。そろばんが上手な子は大人から褒められ鼻高々だった。会社の経理部では、全員が黒い袖袋を付けてそろばんを弾いていた。

コンピューターは、四則演算をする機械である。今のパソコンやスマホを分解していくと最終的に基本ユニットである四則演算の電卓に分解される。コンピューターはまず電卓機として世の中に登場した。すると経理部のそろばんが全て電卓に代替された。

電卓がどんどんと小型化し、その組み合わせで複雑な計算が可能なパソコンができると、そこに経理ソフトを載せて経理業務で使うようになった。そろばんや電卓を使う技能は不要になり、経理部の人員はかなり縮小された。

数年前、AI技術を生かしたRPA(Robotic Process Automation)が登場した。経理部はパソコンの画面を見ながらRPAが正常に稼働しているかどうかを監視する1人だけでよくなった。経理部で働いていた人々は、多くの企業で他の部署に配置転換されたと聞いている。

(4) タイピスト

どのような組織でも、公式文書は、手書きでなくタイプで打った文書を用いていた。筆者の職場でも1局に1人のタイピストがいて、公文書を打っていた。だがワープロやパソコンが普及すると、職員が自分で公式文書を作れるようになり、タイピストの仕事はなくなった。職場の中に数十人いたタイピストは、一般事務職として各職場に配置転換され、定年まで働いた。

(5) 電電公社電話交換手、KDD国際オペレーター

かつて、国内電話をかけるときは電話交換手を呼び出し、国際電話を掛けるときは国際オペレーターを呼び出し、相手の番号を伝え、つないでもらった。国際オペレーターは英語が生かせる仕事として女性に人気があったが、電話交換機(それはコンピューターそのもの)が導入されると、全国で何万人といた彼女らの職は失われた。NTTやKDDIの人に聞くと、彼女らは一般事務職として社内で配置転換され、定年まで勤めたとのこと。

(6) 通訳・翻訳業務

最近の急速なAI技術の進化により、ここ数年で一気に職が失われた分野である。AI技術の中でも自然言語処理は古くから研究されていた分野であり、最近のデータ処理技術の向上と相まって、手のひらサイズの通訳機などが出現し、やや高度なAIになると、ほぼ完ぺきな通訳が可能である。人間が行う通訳としては、社会的な地位が高い人による対談、例えば首脳会談などのニーズが残っているに過ぎない。

以上、世間に広く知られている事例を挙げた。かつては、機械が人間の肉体労働を代替するが、代替期間は長く、ゆっくりとしているので、人は一生自分の仕事を続けることができた。また職場での配置転換も可能であった。だが、通訳・翻訳のように、そのようなことをする時間的余裕もなく、一気に多くの人を代替するのがAI技術の特徴である。最近の生成AIの登場により、多くのオフィスワークの分野で、同様の現象が起きるのではないかという不安が広がっている。

5 AIによって引き起こされる「雇用の減少」が起こる理由

人工知能は、文字通り、「人間の脳を機械で作る」ことを究極の目標としている。そのために、脳の1つずつの機能を機械で実現することで、最終目標に達しようとする。ディープラーニングは、機械が目を持った(カメラから画像を取り込み、それが何であるかを認識する)技術とされている。自動運転車を見ればよくわかる。生成AIは、機械が事務処理能力を持った技術とされている。

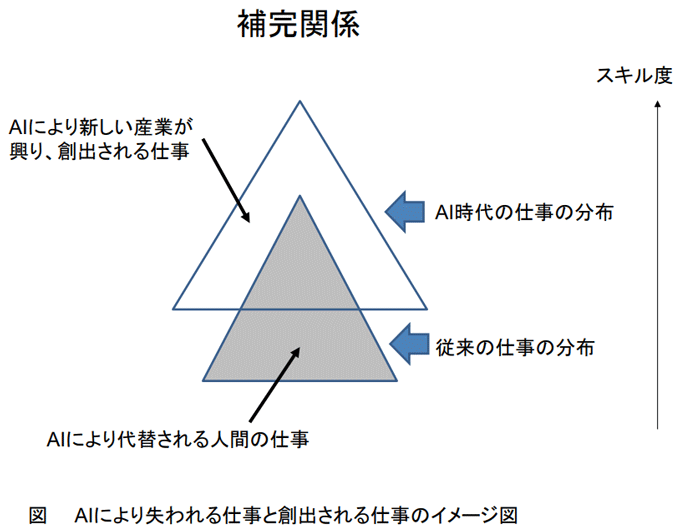

だが、現在の生成AIは、まだまだ初歩的段階で、資料を読んで要約やQ&A集を作ったり、議事録を作ったり、人間の求めに応じて答えを返すなど、本来は、会社の中で、若い職員が担っていた「力仕事」を早く的確に実行することができ、若い職員は、こうした「力仕事」から解放され、より知的創造的な仕事に取り組めるようになった(補完関係)。

この「補完関係」を共働き家庭に例えれば、家事は必ず誰かがやらないといけないので、外の仕事でへとへとに疲れて帰ってきても、家事を何とかやっていたが、そこにメイドさんが入ってきて、家事全般を全てこなしてくれるようになると、夫婦は家事から解放されて、外で元気で働くことができ、これまでやりたくてもできなかった仕事にも手が届くようになったという姿に似ている。

だが、さらに技術が進むと、上述した単機能(単純作業、繰り返し作業、力仕事)だけでなく、より複雑で考える能力が必要な非繰り返し業務もAIは可能になる。また人間とのやりとりも、より自然になり、まるで人間と会話しているような入出力機能になってくる(今の生成AI+翻訳機 ⇒ さらに発展)。

そうすると、キーボードはなくなり、人間が機械と会話しながら、機械に作業を指示する時代が間もなくやってくる。すると、パソコンを使って行う業務のほとんどをAIが実行可能になる。生成AIの登場は、パソコンを使った業務であれば、どんな難しい業務であっても、機械が処理できるようになったことを示している。

そういう段階になると、人間が行っていた知的創造的な業務の一部も、機械が担うこととなり(例えば、機械と会話しながら、物語・音楽・画像などを作る)、こうした仕事をしていた人間(作家、音楽家、絵画家、写真家など)は、その仕事がなくなり、別な場所に居場所を求めないといけなくなる(機械が人間を「代替」する段階に入る)。

現在でも、AIが作った物語、絵画、映画、写真、AI俳優、TVアナウンサーなどが出現している AI俳優・AIモデルは、俳優・モデルの職を奪うとして世界的な反対運動が展開されている。

AIが、パソコンを使って行う業務のほとんどができるようになると、人間がパソコンを用いた業務はほとんどが機械に代替されることになり、人間には、AIにはどうしてもできない一部の業務が残ることとなる。この残された業務ができない人間もいるので、どうすべきか、考えないといけない。例えば、高齢化した人は、AIを使いこなせなかったり、新しい技術を学んでも身につかないことがある。

現在のAI導入状況を見ると、経理部門にはRPAが導入され、機械が順調に稼働することを監視する1人だけでよくなった。また、銀行、証券など、定型的な様式に記入する「帳票業務」も、AIが担っており、金融機関から女性職員が姿を消している。銀行の審査業務も定型であり、現在はほぼAIが実行しており、審査部門も大きく人が減っている。

証券のトレード業務も、かつては、敏腕トレーダーは高収入職業とされていたが、現在はトレードのほとんどをAIが実行している。人間のトレーダーはほとんど姿を消した。テレビに出てくるアナウンサーも、定型的なアナウンスは、ほぼAIが行っている。

これからのAI時代は、①先進的なAIをうまく道具として使ってビジネスをする業務、②AIが絶対にできない(どうしても人間でないとできない)業務を行う業務が残るとされている。この業務ができる人が、生き残るとされているが、この業務ができない人はどうすべきか?

AIの雇用問題を解決する王道は、新しい産業を興して、失う雇用よりも、もっと大きな雇用を創出すること。だが現在、AI導入により雇用が失われているという現実があるにもかかわらず、そうした新しい産業は興されていないことが、AIの雇用問題を深刻化させている。

AI技術を用いた大きな雇用を創出する新しい産業とは一体何か、それもまだ定かでない。ロボットの時代は、新しい産業が勃興し、新しい仕事が生まれてきたが、その仕事ができる人材が、ゆっくりと待っていても、必要な量が確保されてきた。

だが、人工知能の時代では、新しいテクノロジーの急速な勃興に必要な大量の人材が、急にはそろわない、という問題が深刻化。テクノロジーの発展で余剰になった人材をリスキリングし、新しく必要とする分野にスムーズに移動することが必要。そうしないと、失業の問題よりむしろ、新しい事業が立ち上がらず、世界の競争に負けてしまうという危機。

予想される近い将来の日本の姿は、リスキリングによる組織を超えた労働移転がスムーズに進まないことが予想され、

1) 経済格差が拡大する 日本は米国の後を追っている

かつて日本の経済成長を支えた中間層がいなくなる

2) セーフティーネットへの国家財政支出が増加する

国の将来の成長の投資に回す国家財政予算が減少する

3) 企業がグローバルで競争するために必要なスーパースキルを持った人材が不足し、日本経済の成長の足かせとなる

データサイエンテイスト、サイバーセキュリティー専門家などの人材が不足

6 おわりに

以前、筆者がドイツ・フランクフルトにあるドイツ最大の労働組合IGメタル本部を訪問したとき、幹部から「これまでは職業訓練所で身に付けた技能で一生食べていけたが、これからは定期的に職業訓練所に戻って新しい技術を学んでもらわないといけない。だが年齢を重ねた労働者が果たしてもう一度新しい技術を学ぼうとするだろうか。それが最大の課題である。」「今、学び直しで使う情報技術のテキストを作っているところである。」との説明を受けた。

それは日本でも、そしてホワイトカラーでも同じ状況だろう。今後、AI技術がますます加速度的に進化すればするほど、リスキリング、すなわち学び直しが必要になる。

だが、果たして、どのくらいの人が学び直しをするだろうか。

AIと人間との共存は、その点にかかっていると言っても過言ではない。

参考)今は第3次AIブーム

第一次AIブーム(1950年代 〜 1960年代)

1960年代に起こった「推論と探索」を行うプログラムに関するブーム。パズルや迷路を解いたり、単純な数学の定理を証明をしたり、チェスを指したりといった知的な活動を行えるようになっています。

第二次AIブーム(1980年代 〜 1990年代)

”知識” を記憶し保存することでルールの存在しない現実問題を対処する「エキスパートシステム」が登場しました。ある分野のエキスパート(専門家)の知識をコンピュータに保存してそれに基づいて推論を行うものです。

第三次AIブーム(2006年 〜 現在)

2000年台、ディープラーニング「深層学習」の登場です。入力データから自ら特徴を判別し、特定の知識やパターンを覚えさせることなく学習して行くことができるもので、非常に深い計算を行うことで機械が自ら “どのような行動を行うべきか” を学習することができます。そして2013年に生成AIが登場しました。

出典・抜粋)AI-SCHOLAR https://ai-scholar.tech/learn/c0/0-2

(※引用部分は原文ママ)

今後、第三次AIブームがどうなるか? いつ収束して、第四次AIブームがいつどのような技術として登場するか? 誰にもわからない。