3 ドイツの中小企業海外展開支援体制・日本との違い

ドイツでは、州内の中小企業が海外展開する際には、州政府・州経済振興公社による手厚い支援があり、またIHK・AHKのような商工会議所の果たす役割も大きい。また産業クラスターも海外展開支援を行っている。筆者がこれまで交流があった機関の中から具体的に紹介したい。

3-(1)経済振興公社

ドイツでは、地方政府の下に「経済振興公社(Business Development GmbH)」がある。地方政府が100%株式を保有する株式会社であり、経済部門の実働部隊である。

経済振興公社の最も重要な業務は、「外国からの企業誘致」と「外国への輸出振興」である。州政府の経済部門の国際化事業を担当しているといえる。

日本の地方自治体には、土地公社や住宅公社はあっても、国際化事業を担当する公社はない。このことが日本の地方自治体とドイツの地方政府との考え方の違い、地方政府の業務において一体何を重視しているのかを端的に見ることができる。日本の地方では、経済活動とは、土地であり、不動産なのだろう。一方、ドイツでは、経済活動とは、地元の企業が外国から外貨を稼ぐことなのだろう。

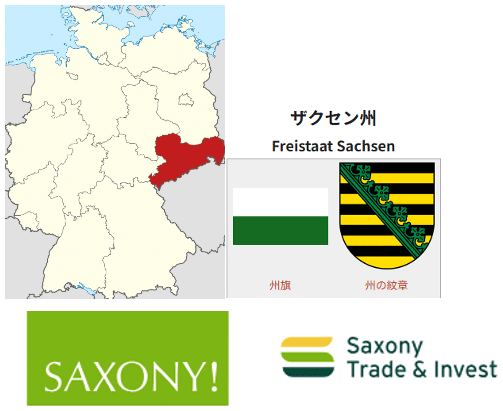

● ザクセン州経済振興公社 Saxony trade & invest

旧ザクセン帝国は、豊富な地下資源を産出し、ゲルマン民族が作った各帝国の中で恐らく最も財政が豊かな帝国であったと推定される。また、代々の皇帝は、日本の陶磁器に夢中になり、遠く日本から数多くの高価な陶磁器を購入・輸入し、宮殿の各場所に展示した。そのうち皇帝は日本の陶磁器の白色に魅せられ、欧州の陶磁器ではどうしても出せなかった白色を出そうと決心し、帝国内の職人を集めて城の中に閉じ込めて白色の陶磁器の開発に従事させた。やがてマイセンと呼ばれる白の陶磁器が開発される。真っ白なマイセン陶磁器は、欧州の貴族たちを魅了し、売れに売れ、ますますザクセン帝国の財政は豊かになった。だがその技術を決して外に出さないよう、職人たちは一生厳しく城の中に閉じ込められた。今、州都ドレスデンにある旧ザクセン帝国の財宝を展示している博物館に行くと、帝国のかつての豊かな財政跡をみることができる。

第二次大戦後、ザクセン帝国は旧東独に属し、経済的には低迷したが、東西統一後、再び復活し、旧東独の中では最も経済発展している州になっている。もともと底力のあるザクセン州であったことから、地元中小企業の海外展開にも積極的に支援を行っており、ザクセン州経済振興公社は、ドイツの各経済振興公社の中でも際立った活発な活動を行っている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%B3%E5%B7%9E

(2025年5月18日 (日) 02:38, UTC)

ザクセン州経済振興公社のホームページからその概要と業務内容を抜粋すると以下の通り(2025年9月時点)。

1991年設立、従業員数65名

株主:ザクセン州政府

監査役会長:ザクセン州経済・労働・エネルギー・気候保護大臣

注)ドイツの監査役会はSupervisory Boardと一般に英訳されており、監督機能の観点から魅力的であるが、日本の監査役にはない業務執行者の選解任の権限をも有しており、Supervisory Boardを採用した場合、誤解が生じぬよう説明を加える必要がある。

専門分野

1)海外見本市・展示会

海外見本市・展示会部門は、顧客、サプライヤー、投資家など、国際的なビジネスパートナーとの良好な関係構築を目指すザクセン州企業の窓口です。

2)投資家サービス

投資家サービス部門は、ザクセン州への進出、または既存の事業拡大を希望する国内外の企業の窓口です。

ザクセン州経済振興公社の業務内容は2つある。1つは、地元中小企業の海外展示会への出展支援であり、公社がブースを確保し、出展する中小企業に補助金を出す。2つめは、外国の企業をピンポイントで探してマッチングすることである。

https://business-saxony.com/en/who-we-are/what-we-do/foreign-trade-fairs

(アクセス日:2025年9月1日)

2018年にドイツに現地調査のために出張した際、ザクセン州政府経済雇用運輸省外国貿易・投資・展示会課長ステファン・ブラックマン氏に対しインタビューする機会があったので、同州の外国輸出支援策について伺ったところ、回答は以下の通りであった。

“中小企業の輸出に対する支援はザクセン州の経済振興公社(職員約50人)が実施しており、支援策の大きな柱は2つある。

第1は、外国の展示会への出展に対する支援である。平均年14回、外国での展示会に出展している。出展する中小企業に対し、1社1展示会当たり5,000€の補助金を出しており、企業の自己負担は30~50%程度となっている。

第2に、地元中小企業の製品を購入してくれそうな外国企業を探して引き合わせている。例えば、インドの企業の中から、ザクセン州の中小企業が作っている部品を購入してくれそうな企業を探し出し、実際に双方を引き合わせている。”

注)現在の職員数が65名とのことなので(上記ホームページ参照)、この7年間に職員は50人から65人に増えたことになる。いかに地元企業の海外展開に力を入れているかをうかがい知ることができる。

注)「年平均14回」というのは脅威的な数字である。日本でもいくつかの地方自治体やジェトロなどが外国の展示会への出展支援を行っているが、大体は年1~2回程度である。だがザクセン州経済振興公社は、①月1回のペースで外国の展示会に出展している。そのための要員として65名を要しているといえるが、この頻度が、ドイツの中小企業の海外進出を可能にしている大きな背景にあると思っている。

第2の業務は、日本の地方自治体でこの業務を行えるところはまずないだろう。外国においてピンポイントで地元企業との取引相手を探し出すという業務をこなせる職員を要していることが分かる。公社の職員の能力はかなり高い。

同公社は日本に事務所を持っている。それだけの財政力を持っているということである。

ザクセン州経済振興公社 日本代表部

〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2、オランダヒルズ森タワー

三菱UFJリサーチ&コンサルティング内

ドイツには、日本には存在しない経済振興公社が存在し、かつこのような能力の高い職員を数多く要している点が、日本の中小企業と国際化において大きな差をつけることにつながっているのだろう。

● バイエルン州経済振興公社 インベスト・イン・ババリア バイエルン州企業誘致

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%B3%E5%B7%9E

(2025年6月6日 (金) 06:26、UTC)

バイエルン州の州都ミュンヘンの周辺には、BMW、シーメンスなどドイツを代表する電機、機械、自動車産業が集積しており、また華やかなブランド店が立ち並ぶマクシミリアン通りがあるなど今のドイツ経済の中心と言ってよい。バイエルン州は、ドイツ国内で最も繁栄している州であり、人口も多く、物価も高い。日本からはANAの直行便が飛んでおり、日本企業の進出も盛んである。

同公社のホームページから業務内容を抜き出すと以下の通りである(2025年9月時点)。

世界中であなたを現地サポート:

企業の新しい海外拠点をお探しですか? あなたの投資計画に重要な全ての情報の提供と、最高のサポートをお約束致します。 私たちの代表者があなたを現地で、あなたの国の言葉でお世話致します。 バイエルン州内での連絡先もどうぞご利用ください。私たちのサービスは無料で、秘密厳守で行っております。

バイエルン州の成功企業:

企業はバイエルン州の何に惹かれてくるのでしょうか? どんな要因が新拠点進出とそこでの居心地をよくするのでしょうか? インタビューでは、最近バイエルン州に新たな拠点を設立していただいた企業や、すでに成功を収めた老舗にここでの体験談をしていただきました。

同公社の名称が、「インベスト・イン・ババリア」であり、バイエルン州政府の企業誘致部門の傘下であることから、同公社は、主に外国企業の投資誘致に力点を置いていることが分かる。

同公社は日本事務所を持っている。ここには経済振興公社から歴代の代表が派遣されている。日本に駐在員を派遣しているのはバイエルン州のみであり(他の日本事務所は、日本に住んでいるドイツ人や日本人スタッフを雇用している)、このことからもバイエルン州の財政力をうかがい知ることができる。

バイエルン州駐日代表部

オランダヒルズ森タワーRoP904 港区虎ノ門5-11-1

(以下、続く)