1 はじめに

われわれ人類は、当面の間、COVID-19と共存せざるを得ない。日経産業新聞が行った「社長100人アンケート(2021年10月)」では、コロナの世界的な収束時期は2023年と回答した人が6割と最も多かった。しかもMERS・SARSなどと比較すると、近年のコロナウイルスの変異は早く、かつ急速に強力になりつつあり、今後、さらに強力なウイルスが登場する可能性がある。われわれは次の新型ウイルス到来に備える必要がある。

今、第4次産業革命の真っただ中にあり、世界中の企業がデジタル化を推し進めていたが、COVID-19の影響で大きく落ち込んだ業績を回復するため、デジタル化の流れを一気に加速する。わが国企業は、そのデジタル化の速い流れに追従しなければならない。

コロナ禍の第4次産業革命のデジタル化の流れとしては、これまで、大きな2つの流れがあった。1つ目は、これまでは現場のブルーワーカーの手作業のルーティン業務(Routine manual)がロボットに置き替わってきたが、近年は、オフォスで働くホワイトカラーの事務作業のルーティン業務(Routine cognitive)がAIに置き替わる流れである。2つ目は、センサー、半導体、メモリ、通信容量等が急速に、高速化、小型化、大量化が進んだこと。個人ごとのニーズをとらえることが可能になり、1人ひとりのニーズに合った商品・サービスを提供する「カスタマイズ化」が進行する流れである。そこにコロナ禍の影響で、さらに、3つ目の大きな流れとして、企業における業務の「リモートワーク」が拡大していることである。

2 各種アンケート調査から見えてくるテレワークの実態

(1)株式会社パーソル総合研究所が調査モニターを用いたインターネット定量調査「第三回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査(2020年5月29日 - 6月2日)」を紹介する。

調査概要;

全国の就業者 20~59歳男女、勤務先従業員人数10人以上

正規雇用 n=20,000 非正規雇用 n=1000

※第一回、第二回と比較するため、主に正規雇用の従業員の数値を用いて分析。

※調査結果の数値は平成27年国勢調査のデータより正規の職員・従業員 性年代(5歳刻み)の構成比に合わせてウェイトバック処理。

※グラフ中のサンプル数はウェイトバック処理後のサンプル数。

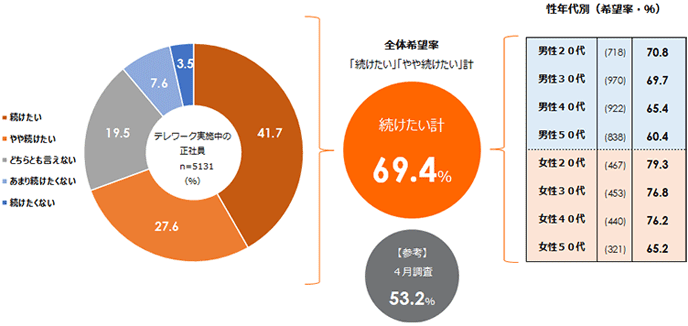

新型コロナ収束後のテレワーク継続希望率は69.4%。2020年4月は53.2%だったため、約1カ月で大きく上昇した。「若い年代」や「女性」の継続希望率が高く、20代女性は79.3%にも及ぶ。

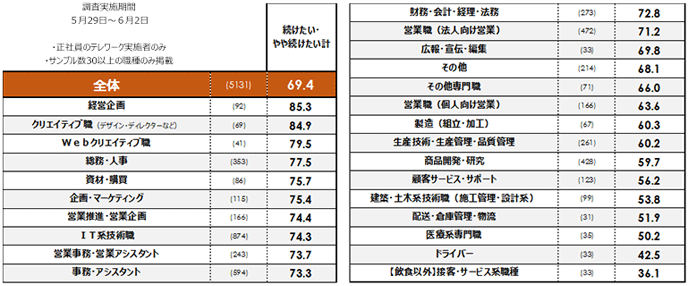

職種別にテレワーク継続希望率を見ると、経営企画(継続希望率85.3%)や総務・人事(同77.5%)などで高い。接客・サービスやドライバー、医療系専門職など、現場を持っている職種では低い。現在テレワーク実施率が高い職種は継続希望率も高く、職種による分化傾向はここでも見られる。

(2)パーソル総合研究所の「コロナ収束後のテレワーク継続希望率に関する調査2020年11月)」によれば、テレワークを希望する正社員の比率は増加している。2020年11月調査では78.6%まで増えている。

2020年11月調査

テレワークを

続けたい 53.0%

やや続けたい 25.6%

どちらともいえない 14.6%

あまり続けたくない 4.8%

続けたくない 1.9%

続けたい+やや続けたい、の合計

4月調査 53.2%

5月調査 69.4%

11月調査 78.6%

(3)日本経済新聞社とパーソルキャリアの共同調査(2021年3月調査)では、コロナ後も柔軟な働き方を継続する傾向がみられる。テレワークは47.3%の企業が継続し、転職時に柔軟な働き方を重視すると答えた20代の若者は76.6%にのぼる。

調査概要;

パ-ソルキャリアの転職サービスdodaが個人と企業にアンケート調査

実施主体は日経リサーチ 2021年3月にWeb形式で実施

約16,000人の個人と383社の企業・団体から回答

個人は正規職員・正社員として働く20~65歳を対象

コロナ禍で新たにテレワークを導入拡大した企業 68.1%

コロナ禍の収束後もテレワークを継続する企業 47.3%

本社の移転縮小を検討している企業 11.5%

うち東京都の企業 21.5%

転職時に柔軟な働き方を重視する個人 20代 76.8%

50代 62.6%

(4)行動制限緩和後の「Withコロナ」の働き方を調査した日経産業新聞(2021年10月)の「社長100人アンケート」によれば、

緊急事態宣言下での従業員の出社比率 週2日 27.6%

週1日 13.8%

行動制限緩和後の従業員の出社比率 引き上げる 57.3%

同じ 41.9%

出社比率を引き上げる理由 従業員のコミュニケーションを円滑化 87.8%

対面が欠かせない業務がある 71.6%

経済活動の本格回復に向けて見直す対策 出張の制限緩和 77.8%

会食の制限緩和 59%

対面営業の再開増加 44.4%

海外出張の本格化の時期 22年4~6月 50%

22年1~3月 10.8%

世界でのコロナ収束時期 23年 60%

以上、4つの調査からわかることは、以下の通りである。

昨年、コロナ感染が拡大し、リモートワークが普及展開していた時期、若い人や女性、また特に出勤しなくても十分に対応可能な業務に従事している人々を中心に、毎日、遠距離を通勤し、決まった時間会社にいて働くより、働く時間と場所を自分で選べる柔軟な働き方を支持する層が、時間の経過とともに拡大している。その層は、コロナが終わっても、そうした柔軟な働き方をしたいと考えている。

だが、緊急事態の収束が見えて来た今となっては、リモートワークの弊害といえる「コミュニケーション不足」「対面が必要な業務」などが顕在化しため、むしろ、コロナ前の勤務状態に戻そうという動きが経営者側で強まっている。

リモートワークは、コロナの拡大によって、事前準備なく、会社にとっては無理やり実施されたという面があるため、コロナの収束とともに、元に戻そうという動きになっているものと思われる。それはリモートワーク以前の形態が通常の業務形態であるという思い込みかもしれない。だが、リモートワークには確かにデメリットもあったかもしれないが、メリットもあったはずであり、リモートワークのメリット・デメリットをきちんと分析・評価し、メリットを取り入れようとする動きはないのだろうか。現時点で得られる調査では、そうした模索の動きを捉えたものはまだ見かけたことがない。折角、コロナを契機に大規模で行ったリモートワークの実証実験が、そこから何もメリットを得ないまま、終了してしまうのは惜しい。

世界の中で生産性が低いとされている日本のオフィスワークにおいて、より生産性の高い、そして労働者にとってより快適な労働環境を与える形態として、リモートワークは「切り札」であると筆者は考えている。従来の勤務形態、すなわち長距離を満員電車で通勤し、全員が定時に会社のなかで一緒に働くという勤務形態が合わない人もいるだろう。そういう人は、勤務形態が違えば、もっと才能を発揮して、高いパフォーマンスを発揮できるかもしれない。今の日本人は多様なのである。会社は、そうした多様な勤務形態を実現し、社員が快適にかつ高いパフォーマンスを発揮出来るような労働環境を、時間と投資をしてでも提供し、企業の発展につなげる努力をすべきと考える。

*次稿に続く