Ⅰ.これまで東京で実施してきた研究会

(1)はじめに

2016年4月、筆者は、自身が主催する「IoTによる中堅・中小企業競争力強化に関する研究会」を立ち上げ、2020年7月までの間、参加したモデル企業は9社となった(2018年4月から、「IoT、AIによる中堅・中小企業競争力強化研究会」に名称を改正)。

すでにIoT、AI等デジタル投資が行われ、いくつかの企業で成果が計測されている。またモデル企業は全て製造業であるが、BtoB,BtoC,ものづくりサービス業、小規模企業など種類も揃ってきた。

これまでの取り組みの結果、中小企業への円滑なIoT、AI導入を行い、飛躍的な効果を生み出すための各種のノウハウが蓄積されてきた。特に、中小企業にIoT、AIを導入するに当たっての「手順マニュアル」のようなものがほぼ確立されてきた。

また研究会のオブザーバーとして参加し、支援ノウハウを吸収してきた地方自治体においても2018年度ごろから同様の研究会が発足し、その数は順次増加しており、本取り組みは全国的な広がりを見せている。

(2)研究会の趣旨

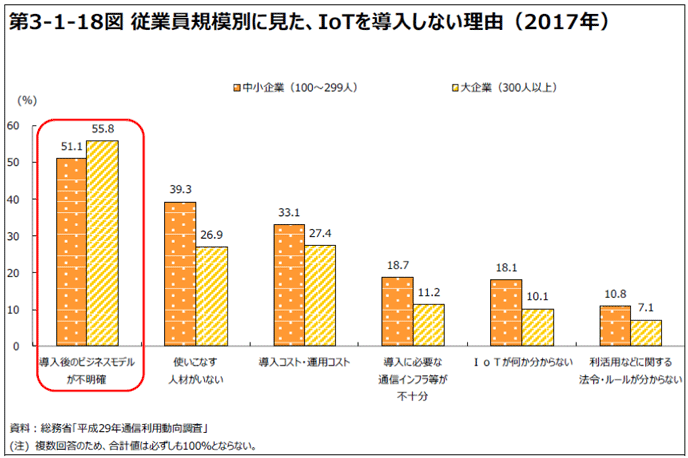

第4次産業革命は、大きな市場の予感がするため、今日、新聞に、毎日のように、IoT、AIに関する記事が載っているが、残念ながら、それらはほぼ例外なく大企業。日本の中小企業の現場に新たに本格的なIoT、AIを全面的に導入し、実績を出した、という事例は極めてまれである。

その理由はシンプル、「よく分からない」の一言に尽きる。それには2通りの意味があり、1つ目は、「技術が難しくてよく分からない」、2つ目は、「自分の会社にどのようなメリットがあるのかよく分からない」という意味である。筆者の経験上、他社の「導入成功事例」を見るだけで、IoT、AI投資を決断する中小企業の社長は、ほとんどいない。

なぜなら、他社の最終的な完成形だけ見せられても、「あの企業は、あのやり方でよかったかもしれない。だが、自分の会社は違う」「あの会社は、スムーズにIoT、AI導入を実現できたはずはない。途中で多くの壁にぶち当たり、紆余曲折があったに違いない。IoT、AIを導入しようとすれば、自分の会社にも、どのような困難が待ち構えているか分からない」「あの会社は壁を乗り越えたかもしれない、だが自分の会社は果たして壁を乗り越えられるかどうか分からない」と不安を持った途端に、一歩踏み出すことができなくなる。

(3)研究会の目的

研究会の目的は、本来は企業内部にとどまっている「試行錯誤のノウハウ」の公開という公益目的である。

IoT、AIを使いこなせるのか、技術をコントロールできるのか、投資を回収できるのか、現場は大丈夫か、などなど、不安は尽きない。その不安を解消しない限り、中小企業の社長は、IoT、AI投資を決断できない。

そこで筆者は、 2016年4月から、モデル企業が参加する「IoT、AIによる中堅・中小企業の競争力強化研究会」をスタートした。

研究会は、モデル企業による検討のスタートから途中経過の試行錯誤から最後までのノウハウを「全て公開」することで、全国の中小企業の社長に、自社の現実の問題として実感していただくことで、IoT、AI投資を促そうと考えた。

途中の検討経過とは、例えば、どのような困難が待ち受けていたか、その困難をどのように乗り越えたか、どのような検討が遡上に登ったか、検討の上、廃棄した投資案は何か、その理由は何か、最終的に社長が判断した投資の内容は何か、その理由は何か、投資対リターンの数字はどうか、などである。

(4)研究会で採用した手法

本研究会で採用した手法は、MBAプログラムで用いられている「ケーススタデイの積み上げ方式」である。

企業経営を成功させる定石はない。MBAで学ぶのは、多くの成功事例のケーススタデイである。

同様に、中小企業へのIoT、AI導入で成功する定石はない。そのため、成功事例のケーススタデイを学ぶしかない。

だが日本では、中小企業のIoT、AI導入の成功事例はほとんどなく、しかも、もしあったとしても企業秘密として公開されない。

日本に現存しないのであれば、自分で作っていくしかないと考えた。

(5)研究会に参加するモデル企業に対して求めた条件

筆者が、研究会に参加するモデル企業に対して求めた条件は以下の3点である。

1 研究会参加期間中に、IoT、AI投資をすること

2 通常は「企業ノウハウ」として企業内部にとどまっている検討の途中経過の「試行錯誤のノウハウ」を全て公開すること

3 投資対リターンを数字で出すこと

研究会がモデル企業に対して、無償でアドバイス・コンサルティングを行う代わりに、「試行錯誤のノウハウ」を、全国の中小企業のために、全て公開することを条件に研究会に参加する。本研究会は、日本国内全ての中堅・中小企業全体の競争力強化を目的とする「公益目的」の研究会である。

(6)公開の手段

これまで「試行錯誤のノウハウの公開」として公開手段に用いてきたのは、

〇 RIETI Policy Discussion Paper

〇 書籍「岩本晃一・井上雄介編著『中小企業がIoTをやってみた 試行錯誤で獲得したIoTの導入ノウハウ』日刊工業新聞社(2017)」

〇 経済産業研究所RIETIのウェブサイト コラム・寄稿 フェローの連載

「IoT、AI等デジタル化の経済学」 岩本 晃一

〇 全国での講演会、雑誌・新聞等への執筆等

である。

(7)モデル企業9社および研究会参加者

これまで研究会に参加したモデル企業9社は、以下の通りである。

〇 第一フェーズ(2016年度):まず初年度は、中小企業の基本形である「機械系製造業の工場の中」をIoT、AIの対象とし、日東電機製作所、正田製作所、ダイイチ・ファブ・テック、東京電機に参加願った。うち2社はBtoC、他の2社BtoBの形態である。

〇 第二フェーズ(2017年度):2年度目は、「ものづくりサービス業」に拡大し、日本リファイン株式会社、金属技研株式会社、しのはらプレスサービス株式会社の3社に参加願った。

〇 第三フェーズ(2018~19年度):3~4年度目は、業種としては依然として製造業であるが、数十人レベルの小規模企業を対象とすべく、野中工業所(40人、栃木)、深井製作所(栃木)の2社に参加願う。過去の例から1年間では投資するまでがやっとで効果計測まで到達しないことから2年計画とした。

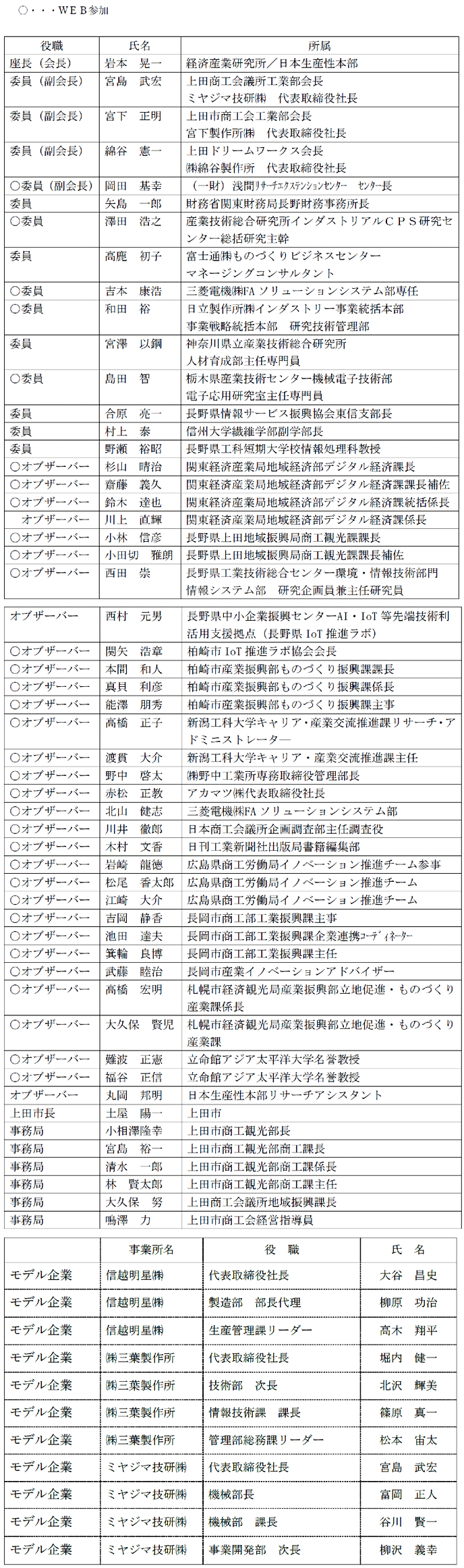

研究会の参加者は以下の通りである。 2020年7月時点

〇主催 岩本晃一 経済産業研究所/日本生産性本部

〇モデル企業 野中工業所、深井製作所

〇IoT、AI提供企業

高鹿初子 富士通(株) ものづくりビジネス統括部、(一社)IVI エバンジェリスト、ロボット革命イニシアティブ協議会

吉本康浩 三菱電機株式会社FAシステム事業本部FAソリューション事業推進部FAソリューションシステム部専任 エキスパート

和田 裕 日立製作所㈱ インダストリー事業統括本部 事業戦略統括本部研究技術管理部

(角本喜紀 日立製作所 産業・流通ビジネスユニット企画本部 研究開発技術部長)

〇識者

澤田浩之 国立研究開発法人産業技術総合研究所インダストリアルCPS研究センター総括研究主幹

宮澤以鋼 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所人材育成部主任専門員

島田智 栃木県産業技術センター 機械電子技術部 電子応用研究室 主任研究員

〇オブザーバー

川井徹郎 日本商工会議所/東京商工会議所企画調査部主任調査役

近畿経済産業局地域経済部次世代産業・情報政策課

北海道経済産業局地域経済部製造産業課

広島県商工労働局イノベーション推進チーム

茨城県商工労働観光部 産業技術課 技術・情報グループ

熊本県商工観光労働部 新産業振興局 産業支援課

熊本県産業技術センター

栃木県産業労働観光部

群馬県産業経済部工業振興課

長岡市商工部工業振興課

札幌市経済観光局産業振興部立地促進・ものづくり産業課

日刊工業新聞社出版局書籍編集部

素形材センター

立命館アジア太平洋大学(APU)

2016年度モデル企業(正田製作所、日東電機、東京電機、ダイイチ・ファブ・テック)

2017年度モデル企業(しのはらプレスサービス、日本リファイン、金属技研)

(8)点の中小企業振興から面の地域経済振興へと理念の拡大

地方自治体から研究会に参加された方々は、研究会での議論の推移を見つつ、「中小企業へのIoT、AI導入支援」のノウハウを会得された。

そして地方自治体で予算を確保し、当研究会と類似の研究会を県内で立ち上げ、地元の中小企業へのIoT、AI導入を推進している。

地方での実施により同活動の地方展開が全国に拡大しており、それは当研究会の当初からの目的であった。

IoT、AI等デジタル技術を用いた産業振興の考え方は、点の中小企業の振興から面の地域経済振興へと理念が拡大している。今後、モデル都市を拡大するとともに、他の都市がモデル都市を先例として同様の取り組みが全国に拡大することを期待している。

(9)東京での研究会を通じた所感

その1)当研究会は、東京という日本の首都で行ったモデル研究会である。だが、この研究会だけで日本全国の中小企業をカバーするのは物理的に不可能である。

当研究会で蓄積された運営ノウハウを生かしながら、いくつかの地方自治体において、同様の取り組みがスタートしている。それがさらに広がっていけば、やがて日本全体に拡大するだろう。

日本は総企業数の99.7%が中小企業である「中小企業の国」である。その中小企業の生産性を上げなければ、日本全体の生産性は上げることはできない。

技術が大きく進化した情報通信技術を用いた生産性の向上は、まさに今でなければできない。

その2)当研究会と、2019年11月にドイツを訪問し視察したドイツのダルムシュタット工科大学の例を見ると、中小企業へのIoT、AI実装化の成功の共通要因は、もともとこの分野の専門家は日本にもドイツにもいない。そのため、当該分野の専門家を育成し、かつ長期に渡って、企業の現場に深く関わり続けさせて、最初から最後まで、専門的な指導を行うことである。

その3)モデル企業は、実際にIoT、AIを導入して実現できた成果よりも、むしろ、講演依頼が増え、メディアに露出するようになって有名になったことで、自分の会社は、世間から、「IoT、AIの先進企業、この分野のパイオニア」として見られていると意識するようになり、手を緩めずに、常にIoT、AI分野で日本企業全体の手本となるべき、先頭を走っていなければならない、そして自分の会社が日本全国の中小企業にIoT、AIを普及させる使命がある、という意識を持ったことが最も大きな成果ではないかと感じている。

Ⅱ.これから上田市で実施する研究会

2020年度から長野県上田市において、上田市、関東経産局、筆者(プロジェクトリーダー)の3者の共同プロジェクトにより、上田市に立地する中小企業にIoT、AI等デジタル技術を実装することで、産業振興を図り、上田市の企業全体の売り上げ増を目指す「上田市 IoT、AIによる中堅・中小企業の競争力強化研究会」がスタートした。

(1)研究会の目的

2016年4月から東京で開催してきた「IoT、AIによる中堅・中小企業の競争力強化研究会(以下、当研究会という)」は、これまでモデル企業の立地場所を問わず、個々の企業の実績を積み上げることに専念してきた。

2020年度から、特定都市に立地する中堅・中小企業をモデル企業として、IoT、AIの実装化支援を行い、デジタル技術を用いた特定都市の産業振興を実施する。すなわち、中小企業振興から中小企業・地域経済振興、すなわち「面的な振興に関する取り組み」へと理念を拡大する。

従来は、個々の単独企業の振興を考えてきたが、今後は、地域経済という面的なエリアでの振興を考え、モデル都市の実績を積み上げることでノウハウを蓄積することを試みる。

まず、初年度は長野県上田市をモデル都市とし、そこに立地する企業を対象に研究会を開催し、良好な成果が計測できれば、次のモデル都市に移行する。

上田市に対する支援期間は、原則として、実質1年とし、2年目は別のモデル都市に移行することを目指す。

2021年度から次のモデル都市に移行することを目指す。

(2)中小企業・地域経済振興(面的な振興)を実現するメカニズム

上田市のモデル企業は、研究会開催中にIoT、AI投資を行い、効果を計測する。通常は企業内にとどまっている企業ノウハウである「試行錯誤のノウハウ」を上田市の企業に公開することで、上田市の企業のIoT、AI投資を促し、上田市の企業全体の振興を図る。

公開の手段は、①(岩本実施分)従来と同じ、経済産業研究所ウェブサイト、各種依頼講演、原稿、書籍の出版などに加え(以上は全国の中小企業向け、従来と同じ公開ツール)、②(上田市実施分)上田市および関係機関が、上田市の企業に向けて各種手段を通じて公開する(以上は上田市内企業向け、2020年度から新規の公開ツール)。③関東経産局においても各種手段で実施する。

上田市における面的な振興を実現する上では、②上田市関係機関による上田市に立地する企業向けの情報公開が圧倒的に重要である。

その代わり、参加モデル企業は当研究会の有識者等からIoT、AI導入に向けた総合的かつ多面的なアドバイス・コンサルティングを無償で受ける。

もし特定の企業のみの売り上げを増やすだけであれば、それは他のITコンサルテイング企業が行っている有償コンサルテイング・ビジネスと何ら変わりない。だが無償でコンサルテイングを行うのは、企業がノウハウを公開し、公益のために貢献するからである。

無償コンサルテイングを受ける代わりに企業ノウハウを公開するという原則である。

モデル企業の数は、初年度は3社とし、3社が終えた次の段階でのモデル企業も同程度の数とし、順次、モデル企業数を増やす。

面的な振興メカニズムの考え方は、

① モデル企業数を増やす

② モデル企業が公開したノウハウに接し、自主的な取り組みで売り上げを増加させる企業数を増やす

以上、2つを同時並行的に進めることより実現する。

達成すべき目標は、モデル企業の「売上高増」を目指す。その結果として、上田市に立地する企業全体の売上高の増加、すなわち面的な売り上げ増を目指す。

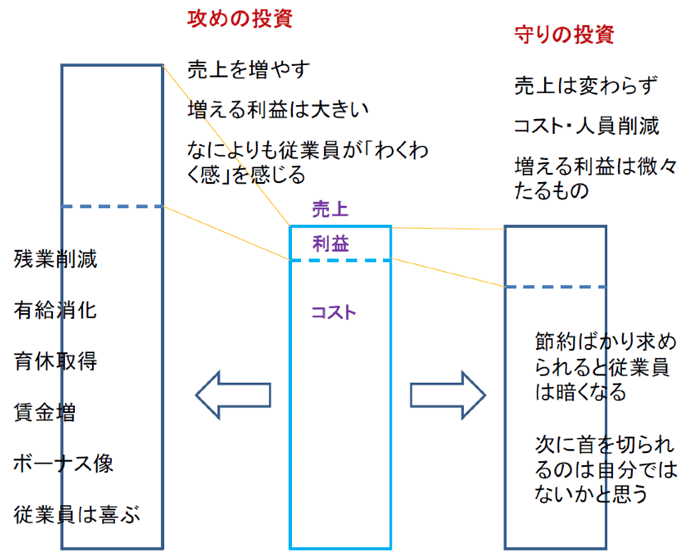

コスト削減・人員削減の「守りのデジタル投資」は目指さない。新商品の開発、商品の高付加価値化による他社との差別化などによる売上増・利益増の「攻めのデジタル投資」を目指す。

企業の参画要件は、これまでの3項目に1項目追加し、4項目とした。

〇研究会が参画企業に対して、無償でアドバイス・コンサルティングを行う代わりに、本来企業ノウハウとして企業内部にとどまっている「試行錯誤のノウハウ」を、全国の中小企業および上田市の中小企業のために、全て公開すること

〇IoT、AIに関連する投資を行うこと(研究会開催期間中)

担当者

〇投資対リターンを数字で出すこと

〇社長または役員が出席すること(担当者の同席は構わない) ベストは社長と担当者

2020年度の議論の進め方としては、

〇第1回 9月23日

〇第2回 モデル企業現地視察 10月28日

〇第3回 11月5日

モデル企業が抱える「課題」(As is)および「IoT、AI投資先」(To be)に関する提案を全てテーブルに出し、自由討論

・研究会参加者が「課題」「IoT、AI投資先」と考えるもの

・モデル企業が「課題」「IoT、AI投資先」と考えるもの

〇第4回目以降

モデル企業が、テーブル上の「課題」「IoT、AI投資先」の中から選択

「課題」をIoT、AIを用いて「解決」する方法の検討と決定

投資金額の想定、投資対リターンの試算

投資の是非の決定

ITベンダー/システムインテグレーター企業の選定

IoT、AIシステム導入

効果の計測

ノウハウの公開

モデル企業によるIoT、AI投資は基本的に企業の自己負担ではあるが、関東経産局、長野県および上田市は、プロジェクトの成功に向け、予算面等で可能な限り最大限の支援を行うことで合意した。

(3)研究会に向けたこれまでの実施状況

1)2019年10月7日、岩本が上田市商工会議所において講演を行った。その目的は、研究会に参加するとどうなるか、イメージを持ってもらうこと。

2)2020年1月21日、上田市において本研究会のモデル企業4社(野中工業所、深井製作所、しのはらプレスサービス、日東電機)に講演してもらうとともに、吉本委員(三菱電機)を加えたパネルデイスカッションを行った。以上2回の講演会で、上田市における土壌の醸成は出来上がったといえる。

(4)2021年7月以降の実施計画

状況により色々なケースが考えられるが、基本的には以下の方法を原則とする。

上田市の研究会と本研究会を、完全に切り離すことはしない。本研究会が、長期に渡って、上田市のモデル企業をフォローする。

もし当初のモデル企業3社に引き続き、次のモデル企業をも検討することとなった場合、それらの案件は、基本的には地元の委員に任せ、地元で開催される研究会は、当研究会の分科会とするなど当研究会と関連性を維持し、進捗状況を定期的に当研究会に報告してもらうか、もしくは、1年間に数回程度、地元分科会と当研究会とで合同開催を行い、当研究会が進捗状況の報告を受けるなどの方法で、フォローする。

このように、基本的に上田市の企業は、地元の分科会に任せ、本研究会は、上田市の次のモデル都市における研究会に移行する。

2021年度9月以降、東京側委員6名が抜けて、他のモデル都市に移行した後、現行の地元側委員で研究会を構成する。ただし委員長は、引き続き、岩本が担当する。このため、東京側委員6名は、上田市側委員だけで自立できるよう、支援ノウハウを移転することに尽力する。