はじめに

2013年4月、ドイツでは「インダストリー4.0(industrie4.0)構想」Working Group (2013)が発表され、2014年3月、米国ではインダストリアル・インターネット・コンソーシアム(Industrial Internet Consortium;IIC)が発足した。日本では、それにやや遅れ、2015年5月、「ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI ; Robot Revolution Initiative)」 が発足したが、今では日本は独米に遜色ない水準にまで達している。

だが、そういった日本の動きのなかで、唯一、日本が独米と決定的に違う点がある。それは大部分の日本人の関心は、新しい技術動向や新しいビジネスモデルにあることである。一方、独米では、技術やビジネスの分野以外に、多くの社会科学者が参入し、社会現象を科学的に分析し、科学として情報発信しようとする専門家集団の層の厚さがある。一方、日本では第4次産業革命を社会科学的に調査分析しようとする専門家はほとんどいない。自然科学者と社会科学者は車の両輪であるが、日本で片肺飛行といってもよい。

独米では、自国の第4次産業革命の全般的かつ俯瞰的な動向を対外的に説明できる科学的かつ基礎的なアンケート調査データが存在しているにも関わらず、日本ではそのような基礎的なデータが存在しない。

もし、現在注目を集めている我が国の第4次産業革命におけるIT、IoT、ビッグデータ、AI 等デジタル技術の普及動向について、定期的な基礎データの整備がなされることとなれば、政策当局、研究機関、民間企業等、多くの関係者にとって有益であろう。工業統計などを見ればわかるよう、産業分野の基礎的な統計が、政策当局、研究機関、民間企業等において貴重な基礎的データとして使われている。その基礎データは、将来にわたって各機関から引用し続けられる。しかも日本の動向を世界に向けて発信することも可能になる。

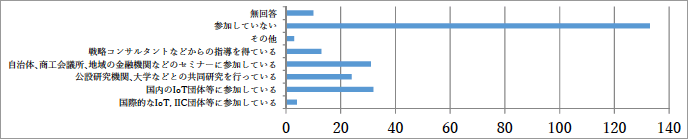

同研究会では、過去の調査内容を詳しく把握するため、実際に調査に当たった担当者に研究会に来て説明してもらったり、ドイツのフラウンホーファー研究所やミッテルヘッセン工科大学を訪問した。

調査結果概要

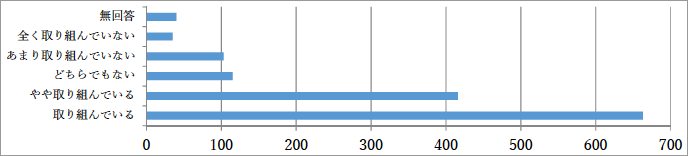

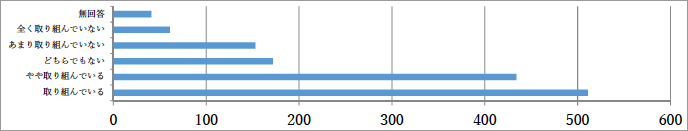

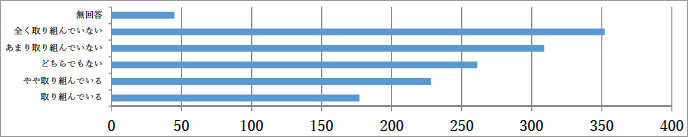

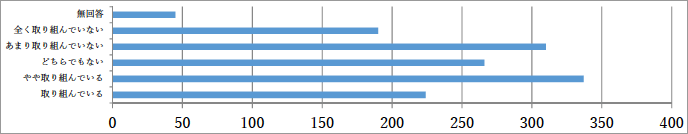

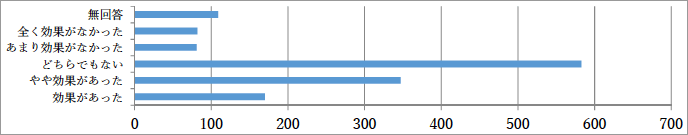

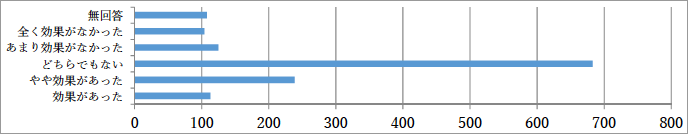

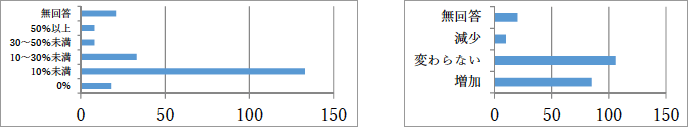

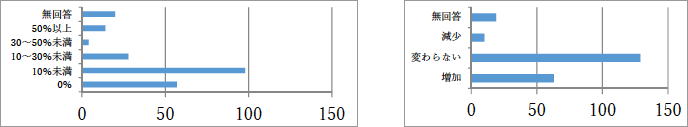

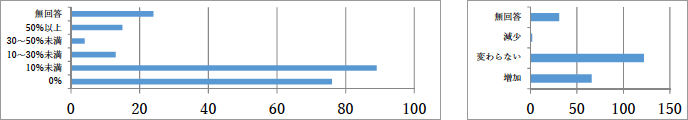

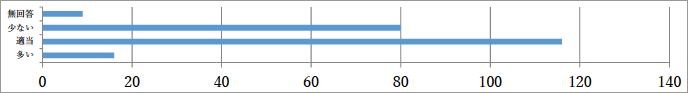

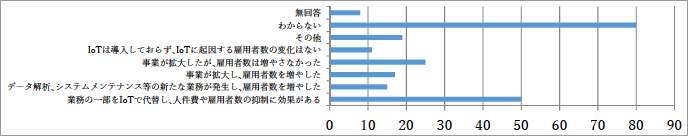

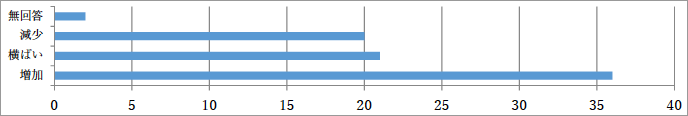

大企業が中小・小規模企業と比べて、IoTへの取り組みで先行していることが明らかとなった。また、すでにIoTへの取り組みを進めている企業は、生産性の改善などでの手応えを感じ、更にその取り組みを進めていく方向にあり、今後、IoTへの取り組みで二極分化が進んでいくことが懸念される。

調査目的

本調査は、第4次産業革命におけるIT、IoT、ビッグデータ、AI等のデジタル技術の普及動向について、我が国で初めての社会科学的な観点からの基礎的なデータを整備することを目的とするものである。これまで、情報通信白書やものづくり白書など、政策に反映させるための特定の課題に焦点を絞った単発の調査は行われているものの、長年にわたって定点観測を行っているものは我が国においては乏しい。本調査が先駆けとなり、定期的な基礎データを整備していくことが今後は期待される。

調査方法

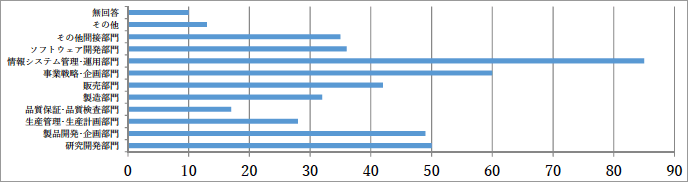

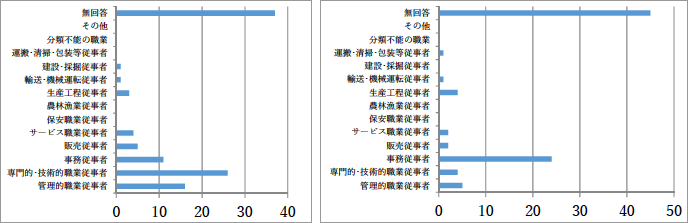

地域別、企業規模別、業種別の層別抽出法で、全産業の法人事業所から1万社・団体を標本として抽出して、調査票を2017年7月26日に発送した。約4カ月後の11月20日までに、郵送、FAX、e-mail、web入力のいずれかで得られた回答1361件について分析を行った。回答率は約13.6%であり、我が国の全法人事業所592万7000事業所(平成26年度経済センサス確報)の約0.023%に相当する。質問事項は、(1) IoTへの取り組み方5問、(2) 社内体制の整備3問、(3) 情報収集体制2問、(4) IoT投資6問、(5) 事業再編・組織2問、(6) 雇用・労働3問、(7) イノベーション11問の合計32問について、選択式(一部記述式)での回答を求めた。

また、回答を得られた法人事業所のなかから、10社のインタビューをおこない、統計データによるマクロの分析と個別のインタビューによるミクロの分析をあわせて、立体的な調査を行なった。

集計結果

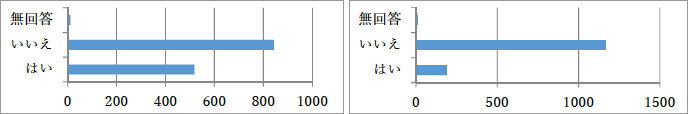

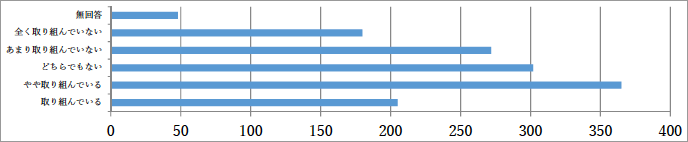

(図表S3)Q3 経営方針にIoTに関する記載有無(右)

分析

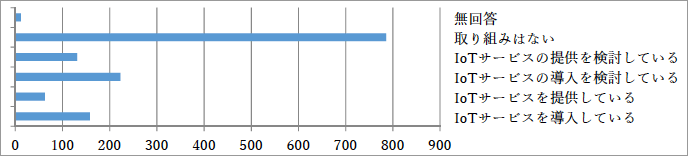

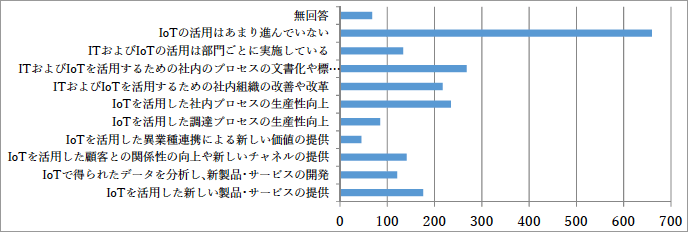

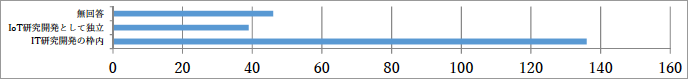

IoTへの取り組み方や社内体制などに関して質問項目の相関分析を行なったところ、IoTの導入状況には業種間で有意の差が見られ、情報通信業が抜きん出てIoTの導入が進んでおり、金融・保険業、建設業、製造業、運輸・郵便業、その他サービス業、卸・小売業の順に続いているという結果が得られた。同様の分析を企業の売上高別に見たところ、売上高1000億円以上の企業の多くでIoTの導入が進んでいるものの、500億円未満の企業の多くは検討段階に留まっていることが明らかとなった。

更に、IoTの導入をすでに進めている企業は更にIoTの活用を図っていくための経営戦略を練っていると見られる一方、現時点でIoTの導入に取り組む意思を示していない企業は将来的にもその方針を見直す契機に乏しく、今後、IoTを導入して生産性の向上を図る企業とそうでない企業との間の格差が広がっていくことが懸念される。

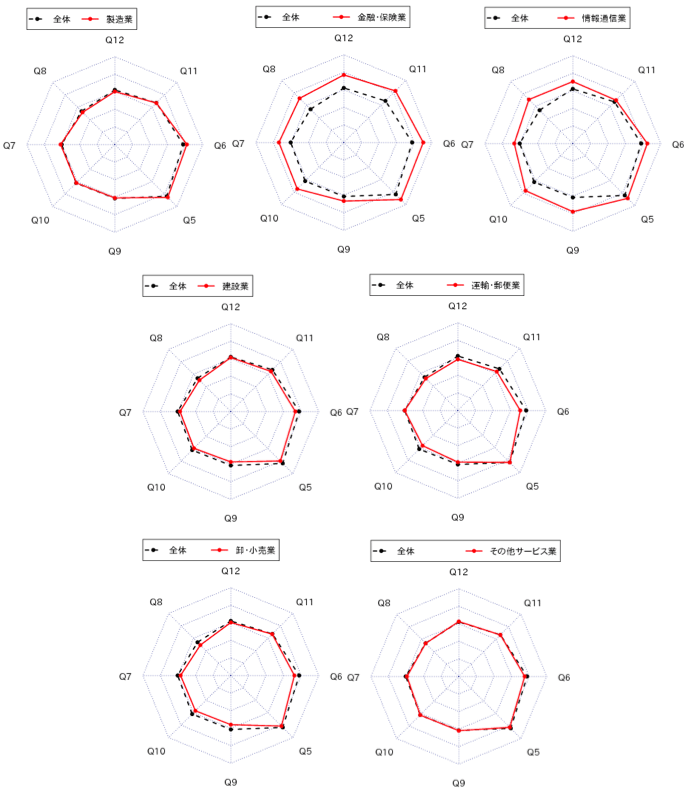

第2にIoTに関する企業活動に関してクラスタ分析を行なったところ、IoTに関する企業活動について、「生産性向上重視」「新価値創造重視」「両立戦略」「これから」のそれぞれのクラスタが抽出された。業種別にみると、製造業、建設業、運輸・郵便業、卸・小売業が「生産性向上重視」であるのに対し、金融・保険業、情報通信業では「両立戦略」を実施していることが示された。また、卸・小売業、その他サービス業では「新価値創造重視」の取り組みも実施されている。

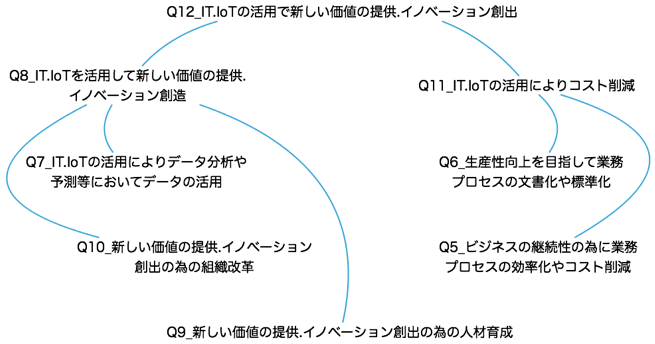

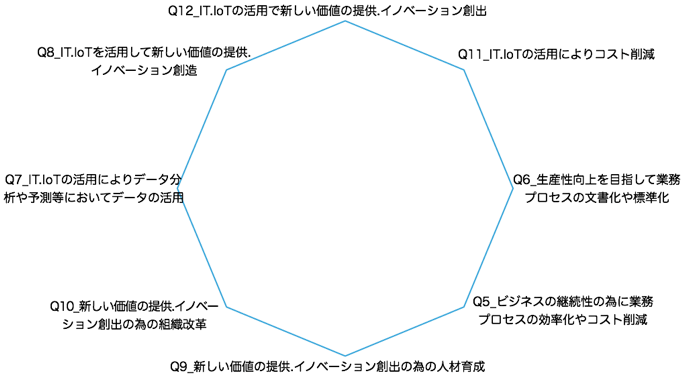

これらの分析からIoTに関する企業活動の関係を元にした成熟度モデルを構築した。

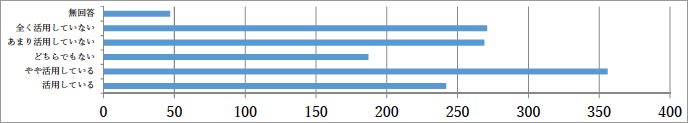

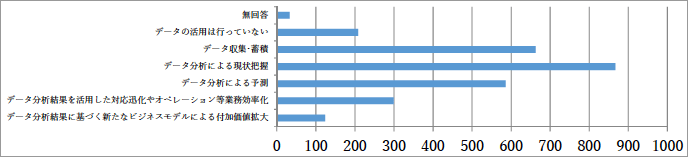

企業においては結果としての「Q12. IT, IoTの活用で新しい価値の提供、イノベーション創出」がIoT活用の最終目的である。この目的は、手段としての「Q8. IT, IoTを活用して新しい価値の提供、イノベーション創造」および「Q11. IT, IoTの活用によりコスト削減」において実現される。「Q11. IT, IoTの活用によりコスト削減」のためには「Q5. ビジネスの継続性のために業務プロセスの効率化やコスト削減」「Q6. 生産性向上を目指して業務プロセスの文書化や標準化」が重要である。また、「Q8. IT, IoTを活用して新しい価値の提供、イノベーション創造」のためには、「Q7. IT, IoTの活用によりデータ分析や予測等においてデータの活用」「Q9. 新しい価値の提供、イノベーション創出のための人材育成」「Q10. 新しい価値の提供、イノベーション創出のための組織改革」が必要になる。さらに、「Q9. 新しい価値の提供、イノベーション創出のための人材育成」は、企業活動の基礎をなす。これらの成熟度を業種ごとに取りまとめた。

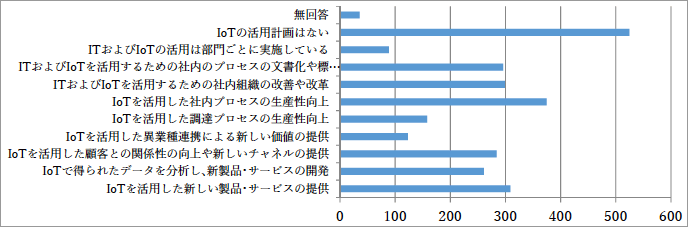

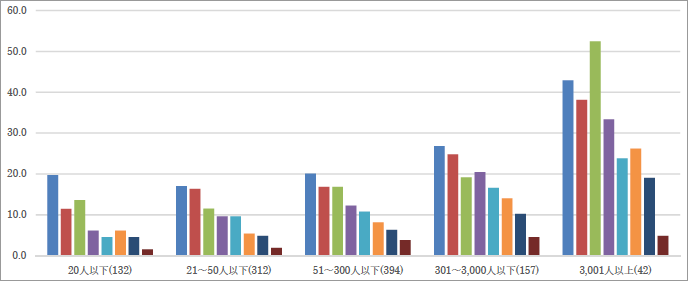

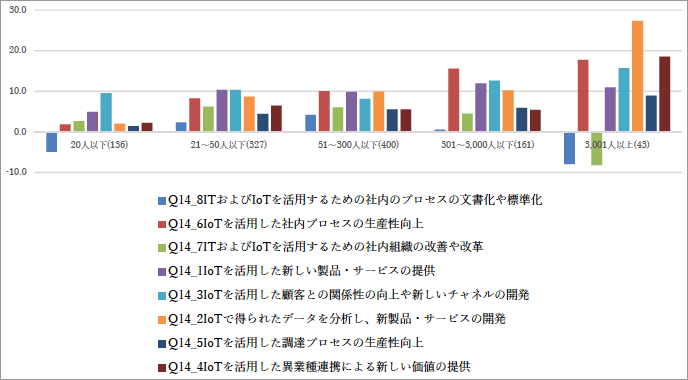

第3に従業員数から見た中小・小規模企業の回答結果と全体とを比較して中小・小規模企業におけるIoT導入の課題を検討した。その結果、経営方針にIoTについて謳っている割合が大企業と、中小・小規模企業との間では大きな隔たりが見られた。IoTを活用している企業群においては、大企業はデータ活用で新規開発、小規模企業では「顧客との関係性の向上や新しいチャネルの開発」の割合が高い。

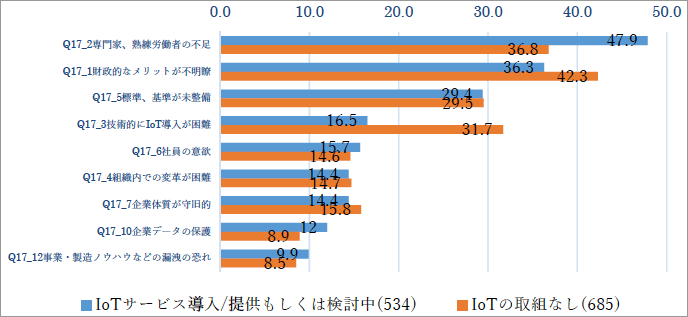

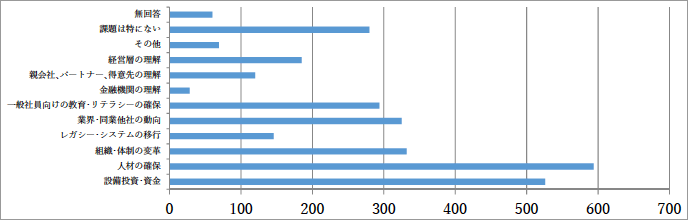

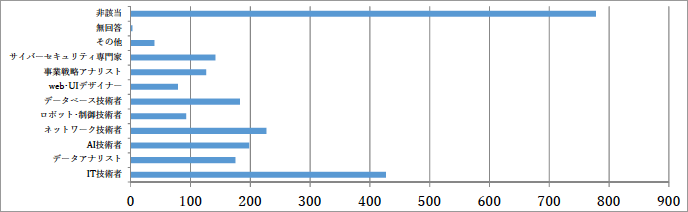

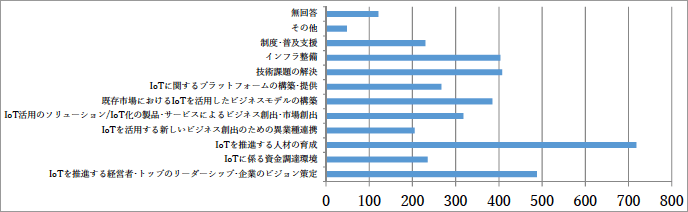

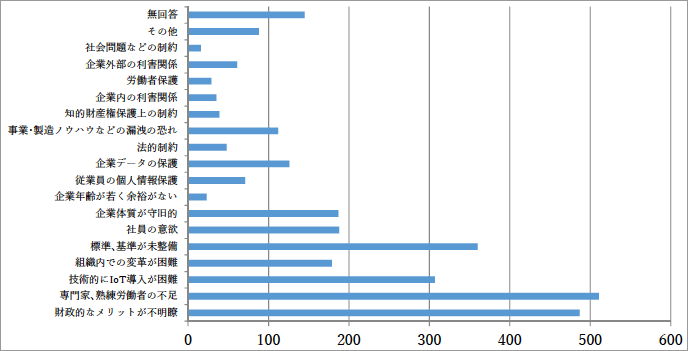

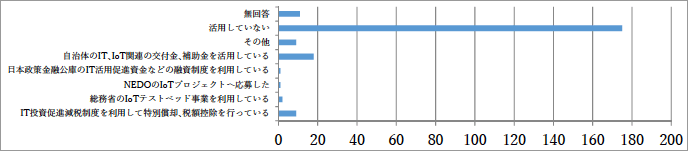

IoT導入、活用の課題では、全般に「人材確保」、「設備投資・資金」が挙げられているが、小規模企業では具体的な検討が深化していないため、課題が顕在化していない。IT技術者へのニーズは企業規模を問わず高いが、中小・小規模企業では特にネットワーク技術者、データベース技術者へのニーズが高い。大企業は、データアナリスト、AI技術者のニーズが上位にある。今後の重要事項については、大企業が「IoTを推進する人材の育成」、「経営者・トップのリーダーシップ、企業のビジョン策定」が挙げられIoTに対応した経営体制の刷新を意識しているのに対し、小規模企業では「既存市場でのIoT活用展開」など、企業経営の変革にまで問題意識が及んでいないことが窺える。以上、中小・小規模企業においてはIoT導入の機運がまだ十分醸成されていないが、これは、「財政的なメリットが不明瞭」であることと「技術的にIoT導入が困難」であることが主な要因であり、中小・小規模企業のためのIoT導入支援策の拡充が望まれる。