「竹の天井(バンブーシーリング)」という言葉をご存じだろうか。米国の企業や組織で活躍する東アジア系移民やその次世代の人々が、たとえ優秀でもキャリアアップが滞り、リーダーになりづらい状況を表す。米国で経営コンサルタントとして活躍する韓国系移民のジェーン・ヒョン氏が、2003年から使い出した言葉だ。

05年に米国で出版した著書『Breaking the Bamboo Ceiling: Career Strategies for Asians (竹の天井を壊せ:アジア系のキャリア戦略)』(HarperCollins)で、当時知られていなかった、アジア系移民や2世、3世が遭遇する米国社会での偏見や試練を見える化したことで知られる(注1)(注2)。

竹の天井は、組織と文化にある特徴の組み合わせが、欧米企業において東アジア系の人々の出世の妨げになることを指す。ヒョン氏は、米JPモルガンなどの米大手企業で採用を担当する中で問題に気付き、「リーダー層に認識してもらう必要がある」との思いを強くした。

竹はアジア太平洋地域にルーツがある。アジア文化圏の文化と経済にとって重要だ。また竹は柔軟でかつ強い、という特徴がある。本の出版前にヒョン氏が米コロンビア大学で経営学修士(MBA)課程の学生に「竹の天井」という言葉の印象を聞いたところ、アジア系にとっての障壁という意味が伝わり、使うことを決めた。

米国ではアジア系移民を、成功している「モデルマイノリティー(模範的な少数派)」と見なす固定観念がある。米ニューヨーク・タイムズ紙が1966年、日系米国人について「最も成功している移民」と書いたのが始まりだ。

だが、これは事実とは異なる。米ピュー・リサーチ・センターによれば、アジア系米国人は他の民族に比べ、民族内での所得格差が最も大きい。ヒョン氏はこの「モデルマイノリティー神話」が、アジア系移民が経験する偏見や差別を覆い隠し、むしろ助長すると考えた。

ヒョン氏自身は韓国から家族と共に米国に移住した移民女性だ。当時8歳。大手投資銀行やコンサルティング会社などでのキャリアを通じて、米フォーチュン500企業では経営幹部に昇任するまでの間に必ず踏むべき暗黙の3つのステップがあることを知った。そしてアジア系には著しく不利であることが分かった。

長く猛烈に働き続けるアジア系

米企業や外資系企業における出世の第1ステップは、まず猛烈に一生懸命働いて結果を生み出すことだ。次の第2ステップでは、社内で有効な人間関係を構築し、信頼と評判を確立すること。そして最終ステップが、議論の場で組織のインフルエンサーになり、部署だけでなく会社全体を気にかけるリーダーになることだ。

ヒョン氏は2003年、フォーチュン500社の100人の経営幹部にインタビューする中で、アジア系が第1ステップの激務ポジションにいる期間が、他の民族に比べてかなり長いことに気付いた。

アジアでは年長者や権威を尊重する文化があるが、米国では昇進する前からまるで上司のように振る舞うことが受け入れられている。その様子を見た上で、上司が自信を持って部下を引き上げる。だがアジア系は文化的に控えめな人付き合いをするため、「自分はまだその役職ではないのに、そのような振る舞いは傲慢」と考え、主張できないというのがヒョン氏の見立てだ。

05年のヒョン氏の著書は、欧米企業で働くアジア系の人々に向けた「成功するためのガイドブック」として広く受け入れられ、多くの研究者にも引用されてきた。ヒョン氏がこのほど出版した『Leadership Toolkit for Asians』は、20年にわたるキャリアサポートの集大成だ。企業の最高経営責任者(CEO)や最高人事責任者(CHRO)に「竹の天井」問題への対処法について、根拠に基づき具体的に指南する(注3)。

竹の天井が指摘されて約20年たった今、果たして米国の竹の天井は以前よりも壊しやすくなったのか。20年、米マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院のジャクソン・ルー准教授は、この問題を心理学的アプローチによって学術的に実証した。

そしてアジア系の中でもとりわけ日本人、中国人、韓国人といった東アジア系移民が直面する昇進・昇格の竹の天井に注目し、活躍が目立つインド人をはじめとする南アジア系と比較したところ、竹の天井は依然として分厚いことが分かったのである。

ルー氏らによれば、東アジア系出身者が出世に不利なのは「米国基準の自己主張に慣れるのが(文化的に)難しい」ためだといい、ヒョン氏の観察と一致する。米国生まれで英語が流ちょうだとしても「移民1世の親の影響を受けて(調和・安定を好むという)文化が影響する」という。

アジア系女性に二重のハンディ

さらにルー氏によれば、東アジア系の文化は賃金交渉を避けがちなため、初任給が低く抑えられる傾向にあり(注4)、「技巧や技術には強いが、芸術性や創造性で弱い」などといった偏見(注5)にも直面しがちだという。さらに同質性を好み、似た者同士で群れるエスニックホモフィリー(同じ民族同士でつながりたがる傾向)が他民族より強い(注6)。これら複合的な要因から、南インド系のインド人よりもリーダーになりづらいことが分かったのだ。

一連の研究のうち、ルー氏が20年に米ミシガン大学のリチャード・ニスベット名誉教授らと学術誌「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」に発表した研究成果は、「画期的」だと米国の科学的心理学会から高く評価された(注7)。

米マイクロソフト、米アルファベット(米グーグルの親会社)、米スターバックス……これらそうそうたる大企業のトップがインド系で、リーダーとしての活躍が目覚ましい。過去10年ほどのインド人の躍進には、文化的に有利なことに加えて「数」の影響も重なっていそうである。

米国勢調査局の推計によると、22年時点でアジア系米国人は1,969万人に上り、過去20年で大幅に増えた。60年までにさらに倍増すると予想されている。最も多いのは長い間中国系だったが、近年はインド系が最大勢力になってきた(注8)。

アジア系米国人の人口データを見ると、さらに興味深い事実が見つかる。22年では女性が男性よりかなり多く、男女ともに最も多い年代は35~44歳、次が45~54歳の働き盛りだ。

また21年における18歳以上の成人のうち、インド系移民の男女比率は男性の方が多いが、中国人、日本人、韓国人、ベトナム人、フィリピン人はすべて女性の方が多い。女性の移民増は1990年代から見られる世界的な傾向で、「移民の女性化」(Feminization of Migration)と呼ばれている。

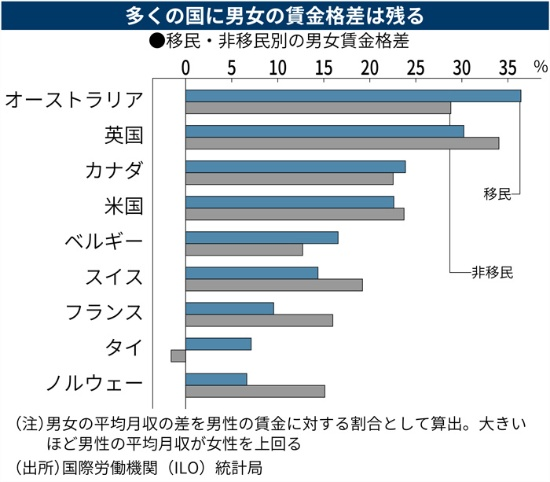

所得層もさまざまな女性移民の目的は多様で、キャリアアップだけが目的ではない。だがキャリアアップが目的のホワイトカラーの女性の場合は、国や組織によって程度の差はあれど、職場での昇進を阻む「ガラスの天井」がある。国際労働機関(ILO)の分析によれば、多くの国で明白な男女の賃金格差があるが、移民の場合、主要国の一部ではさらにその格差が大きくなる傾向にある(注9)。

ガラスの天井は、米国で経営コンサルタントの女性が1978年に初めて使った言葉とされ、米国で女性が管理職やリーダーになりづらい状況を指す言葉だった。女性かつアジア系移民の場合、二重の天井が立ちはだかることになる。このように社会で複数の偏見などの抑圧が個人に襲いかかる現象を「交差性(Intersectionality)」と呼ぶ。

近著『流出する日本人――海外移住の光と影』(中公新書、2024年)で、子育て世代、富裕層からリタイア世代まで、日本を離れて海外移住した日本人の実態に迫ったオーストラリア・メルボルン大学の大石奈々准教授は「海外ではジェンダー差別が減る傾向だが、なくなるわけではない。また外国人であるハンディに直面する人々もいる」と話す。こうした交差性は日本人だけでなく、移民、特にアジア系移民全体が抱える問題でもある。

大石准教授がオーストラリアの主要8大学のアジア系大学教員に対して実施したアンケート調査では「アジア系であることは職場でハンディになっている」と感じる女性が62.1%と、男性の49.4%と比べて高かった(注10)。

日本の外務省がまとめた2023年10月時点の海外在留邦人数調査統計によると、在外日本人約129万人のうち米国に住む人は全体の約32%の約41万人と圧倒的に多く、中国、オーストラリアが続いている。海外在留邦人の約54%が女性だ。

しかも近年は日本人男性の海外永住者が毎年減っているのに対し、女性の海外永住者はコンスタントに増え、今や62.3%が女性だ。海外で職を得て働く人が多く、海外に在住する日本人女性の7割は、日本人以外との国際結婚を選んでいる。

「つながり」が出世を左右

社会学者である米シカゴ大学の山口一男教授は、組織で有望な属性の者同士で形成される「ネットワーク」が、ガラスや竹の天井といった不利な条件をつくる主要因と見る。「天井の解決策を探るには、(偏見や本人の行動など)心理の分析よりも、社会構造に目を向けるべきだ」と指摘する。

山口教授は19年の共同研究で、日本と韓国における男女の「職業分離」を比較した(注11)。同じ東アジア圏である日韓双方で、女性が低賃金の職業に集中する傾向や、管理職の職位が上がるごとに女性の割合が減っていく理由を考察したものだ。

「日本でも韓国でも、管理職割合の男女格差に関し、学歴、勤続年数、年齢層などの違いでは説明できない格差の割合が係長、課長、部長など職階が高くなるほど大きくなる傾向がみられ、これはガラスの天井の考えと合致する」という。

社会学では、付き合いがそれほど長く深いわけではない「弱いつながり」こそが転職機会などの重要な情報をもたらすという米国の社会学者マーク・グラノベッター氏の研究が知られる(注12)。出身地、出身校、性別などで見えないようなネットワークに入ることが必須とすれば、女性はもちろん、前出のように似た者同士で群れやすい東アジア系の移民はやはり不利である。突破口はあるのだろうか。

米国の大企業で正社員として「二重天井」と格闘してきた日本人女性がいる。米ミネソタ州にある大手医療機器メーカー、米メドトロニックのカーディオバスキュラーポートフォリオテクニカルコミュニケーション部門でシニアマネジャーを務める上田佳奈さんだ。

関西外国語大学を卒業後、英会話スクールで講師として勤務中に知り合った米国人と結婚し、米国へ移り住んだ。現在の仕事は、医療機器やソフトウエアの取扱説明書の元になる文書を作成する専門職だ。「移民として常に緊張感を持って働いてきた」と語る。

例えば以前勤めていた職場では、頻繁に同僚がリストラされたり、契約社員が一気に解雇されたりしていた。上田さん自身も産休を取った時、「あなたのポジションは保証されない」という書面が会社から届いたことがある。

ただ、リストラされた同僚たちは、横のつながりによるネットワークで同業他社に次々に転職していった。上田さんは米国にも縁故採用がある実態を目の当たりにして驚いた。

パラダイムシフトで弱みが強みに

厳しい二重天井と格闘してきた上田さんだが、転機が訪れつつある。ダイバーシティー(多様性)が重視される世界的なパラダイムシフトの中、上田さんは会社から、潜在能力の高い社員としてランク付けされたのだ。アジア系の女性という「希少性」も評価の対象になった。

上田さんは「米国企業のやり方に合わせながら、1つ上のポジションに上がる努力をしている」と話す。米国の二重天井は今後、専門性のある人材にとってはむしろ強みに転じて解消する可能性があるのかもしれない。

前掲したILOのグラフが示すように、日本に限らずガラスの天井は世界のどこにでもあり、先進国であればなおさら地道に改善に向けて取り組むべき社会課題だ。

日本では竹の天井は確認されていないが、世界経済フォーラムが公表した「ジェンダーギャップ指数2024年版」で、日本は146カ国中118位と、中南米やアフリカ諸国にも届かないほど男女間格差が大きいまま存在している。

日本は世界からガラスの天井が極めて分厚い印象を持たれ続けており、オーストラリアで活躍する大石准教授も「海外のガラスの天井の方が、薄くて(すぐにぶつからない程度に)高い」と実感を込めて語る。

ガラスの天井の存在を社会課題として世界に発信した米国は今後、自国の抱える竹の天井にも着実に手を打ってくるだろう。日本も優秀な女性を国外逃避させる分厚いガラスの天井の問題にメスを入れ、好循環を生む施策を打つべきではないか。今後は出生者数も人口も減り続ける。少なくとも竹の天井が存在せず、ガラスの天井も薄い、例えば米国など海外からの中途入社でも不利にならない社会に変わることはできないだろうか。

政府も、米カリフォルニア大学サンディエゴ校のウリケ・シェーデ教授が指摘する日本人の「悲観バイアス」を克服し(注13)、長所をもっと対外的にアピールしたい。例えば日本は、フランスの調査会社アンホルト・イプソスの国家ブランド指数で2023年、世界60カ国中初めて1位になった。アジア太平洋地域の国家では初という快挙である。このブランド力を世界が注目するコンテンツビジネスの強化などに生かせないだろうか。ガラスの天井に関しては、「なでしこブランド」の上位で実力の伴う企業を対外的にアピールしてもいい。

世界最大の民主主義国家である米国に根強い竹の天井が、日本には(恐らく)なく、それは長期的に有利だ。米国に大量に向かっているアジアの優秀な若手人材に対し、東アジア最大の民主国家として将来的な機会の「青天井」をアピールして引き寄せることも、決して不可能ではないだろう。

(日経ビジネス電子版2024年6月27日公開「竹とガラスの『二重天井』 東アジア系女性移民が挑む昇進への障壁」を加筆修正)