Ⅰ.はじめに

習近平総書記が2023年9月に黒竜江省を視察した時に初めて提出した「新質生産力」という概念は、中国の経済政策を議論する際のキーワードとして浮上している(注1)。2023年12月の中央経済工作会議に続いて、2024年3月の全国人民代表大会(全人代)においても、新質生産力の推進は、経済政策の最優先課題として位置付けられている。

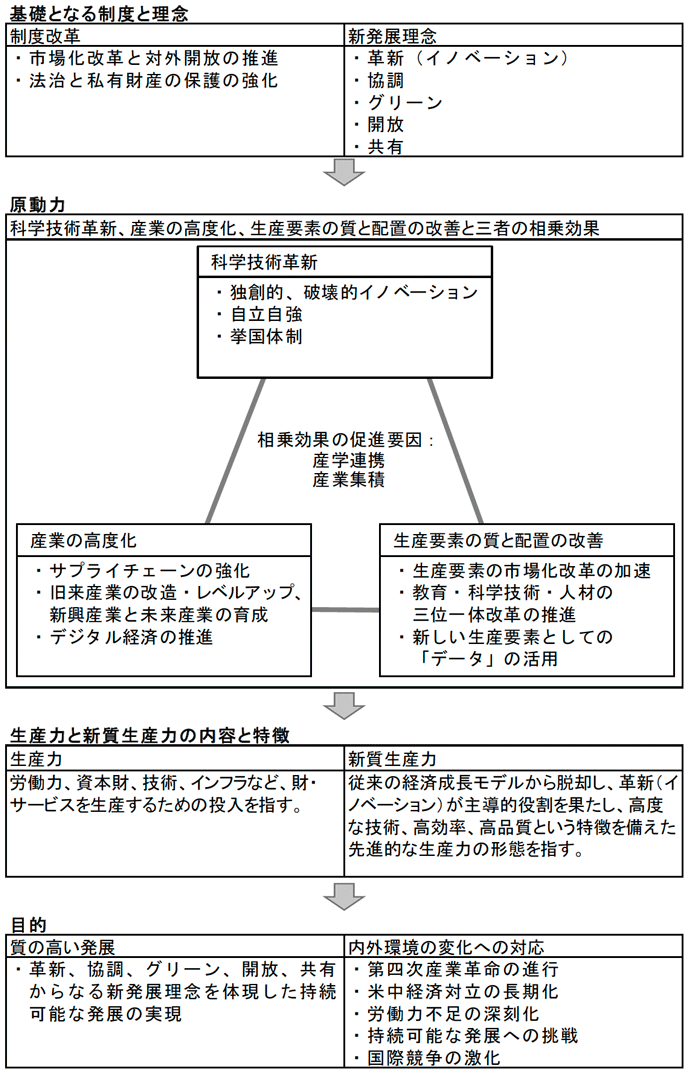

「新質生産力」は、高度な技術、高効率、高品質を特徴としており、「科学技術革新」、「産業の高度化」と「生産要素の質と配置の改善」が、その原動力となる(図表1)。中国は、新質生産力を高めるために、まず、「科学技術革新」、中でも独創的、破壊的イノベーションを重視し、共産党と政府が主導する挙国体制の下で、科学技術の自立自強を目指している。また、「産業の高度化」に向けて、サプライチェーンの強化、旧来産業の改造・レベルアップ、新興産業と未来産業の育成、デジタル経済の推進に取り組んでいる。さらに、「生産要素の質と配置の改善」のために、生産要素の市場化改革と、教育・科学技術・人材の三位一体改革に加え、新しい生産要素としての「データ」の活用を進めている。

「科学技術革新」、「産業の高度化」、「生産要素の質と配置の改善」という新質生産力の三つの原動力は、単独で効果を発揮しているだけでなく、先端技術と産業の融合による新しいビジネスモデルの創出など、相互の相乗効果も期待される。

中国にとって、新質生産力の推進は、「革新」(イノベーション)、「協調」、「グリーン」、「開放」、「共有」からなる「新発展理念」を体現した「質の高い発展」を実現し、第四次産業革命の進行、米中経済対立の長期化、労働力不足の深刻化といった内外環境の変化へ対応するための重要な手段である。

中国における新質生産力の推進は、技術と産業との融合により、多くの新たなビジネスモデルが創出されたように、すでに一定の成果を上げている。その一方で、米中デカップリングの影響や、人的資本と基礎研究能力の不足など、課題も多い。これらを乗り越えるためには、改革開放を堅持し、民営企業と外資系企業が差別されることなく、国有企業と公平に競争できる市場環境の構築を急がなければならない。

Ⅱ.時宜にかなった「新質生産力」という概念の提出

中国は成長エンジンを従来の生産力から新質生産力へ転換することを目指している。その目的は、「高度成長」の代わりに「質の高い発展」を実現することに加え、厳しさを増す内外環境の変化に対応することである。

1.新質生産力の特徴

「生産力」は、元々マルクス経済学の概念で、財・サービスを生産するための投入を指し、近代経済学における「生産関数」の投入側を構成する諸要素に当たる。具体的には、以下のようなものが含まれる。

- ①労働力:働く人々の数(労働力)と、その技術、教育、生産性レベル

- ②資本財:工場、機械、工具、設備など、生産に使われる財

- ③天然資源:土地、原材料、エネルギー資源など、生産に必要な資源の投入

- ④技術:生産技術、自動化、イノベーションなど、技術の発展レベル

- ⑤インフラ:生産活動を支える交通網、通信システム、その他の物理的インフラ

- ⑥組織・経営手法:企業や業界内での組織の効率性、経営手法、分業体制

これらの要素の量的拡大または質の改善(生産性の上昇)により、経済全体の生産力が向上し、財・サービスの産出が増える。投資、教育、技術進歩、資源の効率的利用を通じて生産力を高めることが、経済成長の重要な鍵となる。

「新質生産力」とは、従来の経済成長モデルから脱却し、革新(イノベーション)が主導的役割を果たし、高度な技術、高効率、高品質という特徴を備えた先進的な生産力の形態を指す(注2)。

まず、「高度な技術」とは、情報技術、人工知能(AI)、バイオテクノロジー、新素材などの先端技術を産業に取り入れ、生産効率と製品の品質を向上させることである。

次に、「高効率」とは、投入量に対して産出量を最大化し、全要素生産性の大幅な上昇をもたらすことである(注3)。システムの自動化・ロボット化、データ分析に基づいた需要予測と在庫管理、サプライチェーンの最適化、エネルギー効率の向上などの取り組みを通じて、生産コストの削減、労働生産性の向上、環境負荷の低減などが図られる。

そして、「高品質」とは、消費者のニーズを満たす高品質な製品とサービスを提供することである。具体的には、徹底した品質管理、顧客満足度の高いアフターサービス、継続的な商品開発、安全性の確保などが重視される。

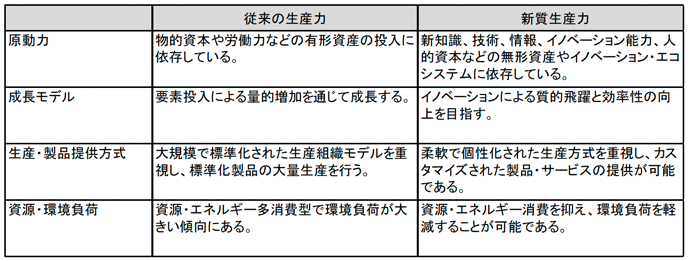

従来の生産力と比較することにより、原動力、成長モデル、生産・製品提供方式、資源・環境負荷などの面における新質生産力の特徴は一層明確になる(図表2)。

2.目的となる「質の高い発展」の実現

中国は、持続可能な「質の高い発展」を目指しており、新質生産力はそれを実現する最も重要な手段と位置付けられる。「質の高い発展」は、習近平総書記が2017年の中国共産党第19回全国代表大会(党大会)で初めて提起した概念で、「革新」、「協調」、「グリーン」、「開放」、「共有」という五つの「新発展理念」を体現したものである。

- ①革新

革新とは、既存の制度、習慣、考え方などを根本から変えることである。科学技術に加え、制度、社会、文化などの分野における革新も推進されている。 - ②協調

協調とは、経済発展と社会発展、都市と農村、人と自然の調和のとれた発展を目指すことである。それに向けて、医療と教育制度の向上、所得格差の是正、環境保護、持続可能な発展などが推進されている。 - ③グリーン

グリーンとは、エコ文明建設を積極的に進め、環境問題の解決に取り組むことである。それに向けて、グリーンエネルギーの開発利用、省エネ・環境保護産業の育成、生態環境保護の強化などが推進されている。 - ④開放

開放とは、高水準の対外開放を推進し、経済グローバル化に積極的に参加することである。それには、「一帯一路」構想の推進、自由貿易区の建設、投資環境の改善などが含まれている。 - ⑤共有

共有とは、経済発展の果実が広く国民に行き渡り、中所得層が拡大する共同富裕の実現を目指すことである。それに向けて、社会保障制度の充実、教育機会の均等化、所得分配の改善などが推進されている。

習近平総書記は、新質生産力について語る際に、この五つの発展理念の中で、「革新」と同じくらい「グリーン」を重視している。産業のグリーン転換を加速し、炭素排出量のピークアウトとカーボンニュートラルを後押しする決意を改めて表明している(注4)。

3.内外環境の変化への対応

新質生産力の発展は、「質の高い発展」の実現だけでなく、第四次産業革命の進行、米中経済対立の長期化、労働力不足の深刻化、持続可能な発展への挑戦、国際競争の激化など、中国経済が直面している内外環境の変化に対応するためにも、大きな役割を果たすことが期待されている。特に、中国は、米国との経済対立の長期化に備えるために、第四次産業革命の波に乗り、科学技術力が一気に米国を追い上げる必要があると認識している。

1) 第四次産業革命の進行

近年、目覚ましい技術革新は、経済・社会・産業システム全体にパラダイムシフトをもたらし、従来の生産力モデルを陳腐化させている。AI、ビッグデータ、ロボット工学などの新技術は、生産性の飛躍的な向上と新たな価値創造を可能にしているが、同時に雇用構造の変化や格差拡大などの課題をもたらしている。中国は、この第四次産業革命の波に乗り遅れないよう、新質生産力を発展させる必要に迫られている。

2) 米中経済対立の長期化

近年、米中経済対立の長期化を受けて、米国に大きく依存している中国におけるサプライチェーンの脆弱性が露呈した。中国は、新質生産力の発展を通じて、国内産業の技術革新と高度化を図り、ハイテク産業の育成を加速させることで、米中経済対立の影響を軽減し、経済の自立を目指している。3) 労働力不足の深刻化

中国は、急速な高齢化社会の進展と出生率の低下により、深刻な労働力不足に直面している。従来の労働集約型の経済成長モデルは限界を迎え、付加価値の高い産業への転換と、労働生産性の向上が不可欠となっている。新質生産力は、自動化、ロボット化、スマート化などの技術を活用し、労働投入量の拡大に頼らない経済成長を実現する主な手段となる。4) 持続可能な発展への挑戦

地球環境問題の深刻化を受け、持続可能な発展は国際社会共通の課題となっている。中国でも、環境負荷の少ないグリーン技術の導入や、資源循環型社会の実現に向けた取り組みを加速させている。新質生産力は、資源効率の向上、環境汚染の削減、生態系の保護を重視した、持続可能な経済発展を目指すものである。5) 国際競争の激化

国際競争の激化の中で、中国は低価格帯製品からの脱却と、高付加価値産業への移行が求められている。新質生産力は、研究開発への投資拡大、イノベーション能力の強化、ブランド力の向上を図ることで、中国産業の国際競争力を高めることができる。Ⅲ.三つの原動力①:科学技術革新

科学技術革新は、新質生産力を推進する最も重要な原動力となる。中国は、共産党と政府が主導する挙国体制の下で、科学技術の自立自強を目指しており、独創的、破壊的イノベーションに力を入れている。

1.海外からの技術導入から自立自強へ

改革開放を経て、中国の科学技術政策は「海外からの技術の導入」から「自主イノベーション」、さらに「自立自強」へと、着実にレベルアップしてきた。

改革開放の初期には、中国は海外からの先進技術を積極的に導入した。特に1978年以降、経済特区の設立や外資の導入、留学生の派遣などを通じて、海外の技術や経営ノウハウを取り入れ、国内産業のアップグレードと経済発展を促進した。この段階では、海外技術の学習と吸収に重点を置き、国内産業の技術レベルと国際競争力を向上させることが目標であった。

21世紀に入ると、中国は海外からの単なる技術導入だけでなく、自主イノベーション能力の構築を目指すようになった。国務院が2006年2月に発表した「国家中長期科学技術発展計画要綱」では、「独創的イノベーション」、「技術統合によるイノベーション」、「導入・消化・吸収・改良」という三つの要素からなる自主イノベーションが国家戦略に位置付けられた。それを受けて、研究開発投資の大幅増加、国家重点プロジェクトの実施、知的財産権制度の整備が図られた。

2010年代後半になると、中国はさらに一歩進んで、科学技術における自立自強を目指すようになった。2017年10月の第19回党大会において、2035年までに革新型国家の上位に上り詰めるという目標が示された。これを受けて、第14次五ヵ年計画に関する党の提案を提示した2020年10月の中国共産党第19期中央委員会第5回全体会議(五中全会)において、中国の現代化建設の全局における革新の中心的地位を堅持し、科学技術の自立自強を国家発展の戦略的な支えにするという方針が打ち出された。

自主イノベーションの段階と比べて、自立自強の段階では、中国は、科学技術を推進するに当たり、戦略性、全体性、先見性をより一層強調し、自主的かつ強固な国家イノベーションシステムの構築を目指すようになった。この政策転換の背景には、米国をはじめとする西側諸国による技術封鎖という外部要因と、中国における研究開発能力の向上という内部要因がある。

2.自立自強への取り組み

2021年5月28日に開催された「中国科学院第20回院士大会、中国工程院第15回院士大会、中国科学技術協会第10回全国代表大会」での談話において、習近平総書記は、中国における科学技術の自立自強に向けて、次の方針を示した(注5)。

- ①独創的で先導的な科学技術のブレークスルー

- 基礎研究に注力し、10年間の行動計画を策定する。

- 宇宙、意識、物質、生命などの未知の領域を探究する。

- 経済社会と国家安全保障の課題に対応する技術の研究開発を推進する。

- 石油・天然ガス、基礎材料、半導体、工業用ソフトウェア、農作物種子、科学実験用設備、化学薬品などの分野で技術のブレークスルーを目指す。

- AI、量子情報、集積回路、先進製造、生命健康、脳科学、生物育種、航空宇宙、深地深海などの最先端分野における戦略的技術研究開発プロジェクトを展開する。

- ②国家の戦略的科学技術力の強化

- 国家実験室、国家科学研究機関、重点研究型大学、科学技術のリーディング企業が国家の戦略的科学技術力の重要な構成要素となる。

- 国家実験室は、国家の戦略的ニーズに沿って、重要な科学技術成果を生み出す。

- 国家科学研究機関は、国家発展の全局と長期的利益に関わる重要な科学技術問題の解決に努める。

- 重点研究型大学は、基礎研究、人材育成、イノベーションを一体的に推進する。

- 科学技術のリーディング企業は、市場動向を把握しやすいという優位性を生かして、技術の産業化の担い手となる。

- ③科学技術制度改革の推進

- 市場と政府が効果的に連携する体制を構築する。

- 評価制度を改革し、成果の質、性能、貢献度を正確に反映する。

- 科学技術人材の評価制度を構築し、イノベーション価値、能力、貢献度を反映した報酬制度を確立する。

- 研究機関がより自主的に活動できるよう、規制を緩和する。

- ④開放的なイノベーション・エコシステムの構築

- グローバルなイノベーションネットワークに積極的に参加し、気候変動や人類の健康などの問題に焦点を当て、各国の科学研究者との共同研究を強化する。

- ⑤各種人材のイノベーション活力の喚起

- 世界中から人材を引き付け、トップのイノベーション人材によって科学技術の自立自强を実現する。

続いて、習近平総書記は、「中共中央政治局第十一次集団学習会」(2024年1月31日)において、科学技術革新を新質生産力発展の核心要素であると位置づけた上、特に独創的、破壊的イノベーションに力を入れ、高水準の科学技術の自立自強の実現を急ぎ、コア技術のブレークスルーに取り組まなければならないと改めて強調した。

3.自立自強に向けた新挙国体制

中国は、科学技術における自立自強に向けて、挙国体制を敷いている。

指導部は、科学技術発展のための総合的な計画を立て、全面的に推進している。政府は、技術革新や新産業の育成に積極的に投資・支援を行っており、その一環として、「中国製造2025」(2015年5月)などを実施し、重点産業への大規模な投資を行っている。その上、国有企業や有力民営企業への重点的な資金注入、税制優遇、インフラ整備などにより、技術革新を後押ししている。

また、政府は、人材、資金、インフラなどの社会的資源を特定の目標のために集中投入している。具体的に、中国は科学技術人材の育成や海外人材の積極的な招致を行っている。その上、大学や研究機関への重点的な投資によって、基礎から応用までの一貫した研究体制を整備している。

さらに、政府は、企業の技術革新を促すために、産業への参入制限の緩和や、知的財産権保護の強化など、制度面での改革に積極的に取り組んでいる。

そして、政府は、国家の総力を結集することで、先端技術の分野における国際競争力を高めることを目指している。具体的に、中国は、対外経済協力を通じて、海外の技術やノウハウを取り入れている。その上、国際標準化活動への参画や、外資系企業の中国市場参入を促進するなど、グローバルな技術連携を強化している。

中国は、計画経済の時代にも、挙国体制で科学技術の発展に取り組んでいた。この「旧挙国体制」の下で、中央政府が科学技術発展の目標、重点分野、資金配分などを一元的に決定し、各地域や機関はその計画に従って実行する形だった。国防、重工業、基幹インフラなどの分野が優先され、人的・物的資源が集中的に投入された。その代表的な例が「二弾一星(原子爆弾、水素爆弾、人工衛星)」計画である。国家安全保障の観点から、多くの科学技術プロジェクトは軍事管理下に置かれ、厳重な秘密保持が求められ、その成果の民間への普及は制限されていた。

「旧挙国体制」と比べて、現在実施されている「新挙国体制」は、次の点において、大きく異なっている。

- ①目標の多元化

1960年代は軍事面での制約を打破し、国防に関わる科学技術の自主権を確保することが主な目標だった。これに対して、現在は、AI、新エネルギー、バイオテクノロジー、航空宇宙など、先端分野における広範な目標が立てられている。 - ②政策ツールの市場化

旧体制下では政府が資源を配分していたが、新体制では税制優遇や政策支援など、市場化された手段で企業や社会の力を動員している。 - ③参加主体の多様化

旧体制では主に国家機関が主導していたが、新体制では企業、大学、民間資本なども幅広く参加している。 - ④国際協力の推進

旧体制は比較的閉鎖的だったが、新体制では国際的な大型科学計画への参加や、科学技術の開放と協力を推進している。

Ⅳ.三つの原動力②:産業の高度化

習近平総書記は、「新質生産力の発展には、科学技術革新の成果を具体的産業やサプライチェーンに迅速に応用し、旧来産業を改造・レベルアップし、新興産業を育て、強大にし、未来産業を築き、配置し、近代的産業システムを整備した上で、デジタル経済を大いに発展させ、デジタル経済と実体経済の深い融合を促進し、国際競争力のあるデジタル産業クラスターを築かなければならない」と指摘している(注6)。

1.サプライチェーンの強化

近年、中国は、米国との貿易摩擦や新型コロナウイルスのパンデミックなどの影響を受け、サプライチェーンの脆弱性が露呈した。こうした状況を踏まえ、政府は、「短所を補い、長所を伸ばす」ことを組み合わせたサプライチェーンの強化策を進めることに加え、インフラの整備に力を入れ、原材料と部品の調達先の多様化に取り組んでいる。

まず、中国はコア技術、コア部品、原材料などが不足しているという短所を解決し、サプライチェーンの自主的制御能力の向上を図っている。例えば、政府は、米国にチョークポイントを握られている半導体などの分野における自給率を向上させるために、巨額の公的資金を投入し、企業の育成や研究開発の推進に努めている。

一方、中国は、優位性を持つ産業分野の技術レベル、製品の品質、ブランド力、ひいては国際競争力を向上させている。例えば、中国は、世界最大の電気自動車(EV)市場であり、そのサプライチェーンも整備されている。中国のEV企業は、電池、モーター、電子部品などのほとんどの主要部品を国内で調達しており、研究開発にも力を入れている。また、中国政府は、EV産業の発展を戦略的優先事項として位置づけ、補助金、税制優遇、インフラ整備など、様々な支援策を実施している。

その上、政府は、港湾、道路、鉄道など、従来のインフラに加え、主にデジタル経済の発展を支える新型インフラの整備を進めている。それには、第5世代移動通信システム(5G)、モノのインターネット(IoT)、産業のインターネット、衛星インターネットを代表とする通信ネットワークのインフラと、AI、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンを代表とする新技術のインフラ、データセンター、スマートコンピューティングセンターを代表とする計算処理能力を高めるためのインフラなどが含まれている(注7)。

また、サプライチェーンを特定の国や地域に過度に依存することを避けるため、原材料や部品の調達先の多様化を進めている。具体的には、「一帯一路」構想を活用し、東南アジア諸国などとの経済連携を強化している。

2.旧来産業の改造・レベルアップ、新興産業と未来産業の育成

中国政府は、科学技術革新を生かして、旧来産業の改造・レベルアップ、新興産業と未来産業の育成を進めている。

まず、「中国製造2025」は、旧来産業の改造・レベルアップを戦略的重点項目の一つとして掲げ、以下の主要な政策措置を打ち出している。

- ①旧来産業のミドルレンジ・ハイエンドへの転換・アップグレードの推進

新技術、新生産方法、新素材の採用を支援し、製品の品質とグレードを向上させ、高付加価値製品の開発を促進する。 - ②旧来産業のスマート製造への改造の加速

スマート製造技術の導入を支援し、生産効率と柔軟性を向上させる。 - ③旧来産業のグリーン転換

グリーン製造技術の導入を支援し、汚染物質排出量を削減し、資源利用効率を向上させる。 - ④旧来産業における産業クラスターの育成

企業間の協力を強化し、補完性を発揮させ、協働発展、競争力のある産業クラスターの育成を支援する。

次に、「国民経済・社会発展第14次五ヵ年計画および2035年までの長期目標要綱」(2021年3月)では、政府が重点的に支援する戦略的新興産業として、次世代の情報技術、バイオテクノロジー、新エネルギー、新素材、ハイエンド装置、新エネルギー自動車、環境保護、航空宇宙、海洋装置が挙げられている。中でも、バイオテクノロジーと情報技術の融合・イノベーションを推進し、バイオ医薬、生物育種、生体材料、バイオエネルギーなどの産業の発展を加速し、バイオエコノミーを拡大・強化することや、北斗システム(中国版GPS)の普及・応用を深化させることが強調されている。その上、脳型人工知能、量子情報、遺伝子技術、新世代ネットワーク、深海・航空宇宙開発、水素エネルギーおよびエネルギー貯蔵などの先端技術の分野において、未来産業のインキュベーション企画を実施する方針が盛り込まれている。

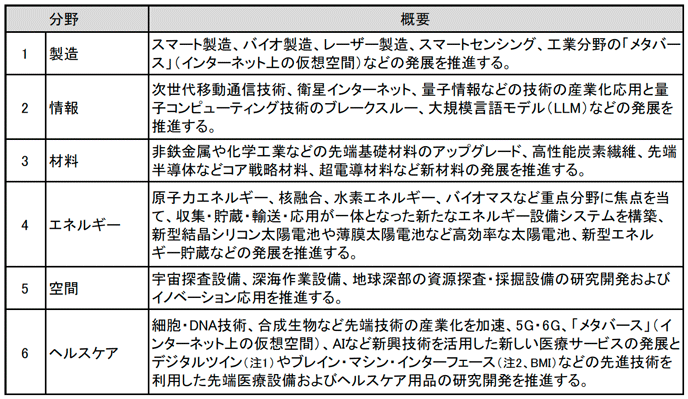

そして、中国の工業情報化部、科学技術部など7部門が発表した「未来産業の革新的発展の推進に関する実施意見」(2024年1月)では、「製造」「情報」「材料」「エネルギー」「空間」「ヘルスケア」の6大分野を中心に、技術イノベーションと産業育成などを推進するという方針を明確にした(図表3)。

1.「デジタル上の双子」の意味で、物理的なモノと空間をデジタル上に再現し、シミュレーションや管理などを行う技術。

2.脳波などから発信される情報の利用、または脳への刺激などといった方法により、脳と機械をつなぐ技術。

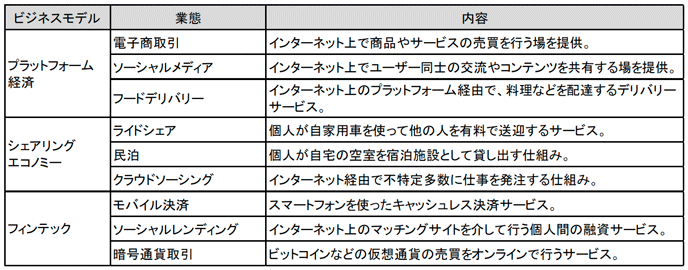

旧来産業か、新興産業かを問わず、科学技術革新と産業が融合する結果、多くの場合、新しいビジネスモデルや業態が生まれてくる。プラットフォーム経済(アリババの電子商取引)や、シェアリングエコノミー(ディディのライドシェア)、フィンテック(アントグループのアリペイ)などが、その好例である(図表4)。

3.デジタル経済の推進

デジタル経済とは、インターネットやAI、ビッグデータなどの情報通信技術を活用して行われる経済活動全般を指す。デジタル経済は、新規ビジネスの創出と付加価値の創造、生産性とコスト効率の向上、革新的な製品・サービスの提供、起業のハードルの低下による新規参入の促進などを通じて、経済成長に大きく寄与している。

2015年3月の全人代で提出された「インターネット+」行動計画は、中国にとって、デジタル経済の発展が加速するきっかけとなった。その狙いは、インターネットの力を使って旧来産業を変革し、経済効率を高め、人々の生活を向上させることだった。この段階では、電子商取引、モバイル決済、デジタルプラットフォームは急成長を見せた。

2021年3月に開催された全人代において承認された「国民経済・社会発展第14次五ヵ年計画および2035年までの長期目標要綱」では、2025年までにデジタル経済のコア産業の付加価値額の対GDP比を2020年時点の7.8%から10%まで引き上げることや、2035年までにデジタル経済の発展基盤、産業システムを世界トップレベルにすることなどの目標が掲げられている。

その実現に向けて、「第14次五ヵ年(2021~2025年)計画デジタル経済発展計画の通知」(国務院、2022年1月)では、①デジタルインフラの最適化・高度化、②生産要素としてのデータが持つ役割の十分な発揮、③産業のデジタル転換の推進、④デジタル産業化の推進、⑤デジタル化した公共サービスのレベル向上、⑥デジタル経済ガバナンスシステムの整備、⑦デジタル経済セキュリティシステムの強化、⑧デジタル経済をめぐる国際協力の拡大などに取り組んでいくとしている。

2024年3月の全人代の李強首相による政府活動報告には、デジタル経済の質の高い発展に向けた支援策を策定し、デジタル産業の発展と産業のデジタル化を積極的に推進し、デジタル技術と実体経済の高度な融合を促進する方針が盛り込まれている。その一環として、「インターネット+」行動計画をモデルに、色々な産業における人工知能の活用に焦点を当てた「AI+」行動計画が提案された。

Ⅴ.三つの原動力③:生産要素の質と配置の改善

新質生産力を向上させるためには、科学技術革新と産業の高度化に加え、生産要素の質と配置の改善が求められる。それに向けて、中国は、生産要素の市場化改革の加速と教育・科学技術・人材の三位一体改革の推進に加え、新しい生産要素としての「データ」の活用を進めている。

1.生産要素の市場化改革の加速

中国は1970年代末から市場経済への移行を進めてきたが、財・サービスに比べて生産要素の市場化は遅れてきた。具体的には、土地、労働力、資本、技術、データといった重要な生産要素の流動化が十分に進んでおらず、このことは経済効率の改善の妨げとなっている。この問題の解決に向けて、2020年4月に発表された「中共中央・国務院のより完全な要素の市場化配分体制とメカニズムの構築に関する意見」において、生産要素の市場化改革は、経済体制改革の最優先課題と位置づけられた。その狙いは、要素の流動化と市場による要素価格の決定を促すことで、①生産要素の効率的配置による生産性の向上、②新しい技術やアイデアの迅速な普及による産業の高度化、③市場メカニズムが有効に機能することによる経済全体の活力の向上といった効果を実現することである。

改革の具体的内容は、以下の通りである。

- ①土地市場:土地の所有権の明確化、土地利用規制の緩和、土地取引の活性化など

- ②労働市場:戸籍制度の改革、労働移動の障壁の撤廃、職業紹介制度の整備など

- ③資本市場:金融規制の緩和、企業の資金調達手段の拡充、資本市場の国際化など

- ④技術市場:知的財産権保護の強化、技術移転の促進、オープンイノベーションの推進など

- ⑤データ市場:データ取引のルール整備、データ流通の促進、データ利活用の推進など

生産要素の流動化に向けて、企業などの経済主体の間だけでなく、所有制(国有企業と非国有企業)の間、都市部と農村部の間、地域の間、産業の間についても、生産要素の移動を妨げる要因を取り除かなければならない(注8)。

2.教育・科学技術・人材の三位一体改革の推進

教育、科学技術、人材の3つの要素は相互に促進し合い、密接に関連している。教育制度改革はハイレベルの人材を育成し、人材制度改革は彼らの能力を発揮させ、科学技術制度改革は技術の産業への移転を促進することができる。この三要素の好循環を生かすために、2022年10月の第20回党大会では、教育・科学技術・人材の三位一体改革の推進が提案された。このことは、科学技術とハイテク産業の発展が、教育と人材育成の主要な目標となったことを意味する。科学技術革新を支える人材の育成と活用に向けて、政府は教育制度と人材制度において、次の改革を進めている(科学技術制度改革については、第Ⅲ節参照)。

- ①教育制度改革

- 理工系教育の強化:初等教育から高等教育まで、科学技術、工学、数学、情報学などの分野の教育を強化し、論理的思考力、問題解決能力、創造性を育む。

- 職業教育の充実:企業のニーズに合致した人材を育成するために、職業教育の質を向上させ、産学連携を促進する。

- 生涯学習の推進:社会人向けの教育プログラムを充実させ、最新技術や知識を継続的に学べる環境を整える。

- ②人材制度改革

- 人材流動性の向上:労働市場の規制を緩和することで、人材の流動性を高め、イノベーション企業への優秀な人材の集積を促進する。

- 評価制度の改革:従来の学歴や職歴に基づく評価制度から、能力や成果に基づく評価制度へと移行することで、科学技術革新を創出できる人材を評価・育成する仕組みを整える。

- 国際的な人材交流の促進:海外留学や海外人材の受け入れを積極的に推進することで、中国の教育機関や企業における国際的な交流を活性化し、グローバルな人材育成を目指す。

3.新しい生産要素としての「データ」の活用

歴史的に見ると、産業構造の変化とともに、生産要素の主役は移り変わっている。農業経済時代は労働力と土地、工業経済時代は資本、情報経済時代は技術が主役だった。近年は、デジタル革命によって、データは新しい生産要素として重要性が増している。中国では、2020年4月に発表された「中共中央・国務院のより完全な要素の市場化配分体制とメカニズムの構築に関する意見」において、データは、土地、労働力、資本、技術と並んで、生産要素として取り扱われている。

労働力、資本、土地などの従来の生産要素と比べて、データは、①非排他性があり、複製が容易で、複数の主体によって同時に利用できる、②他の要素(労働力、資本、技術など)と融合し、相乗効果を発揮する性質がある、③規模の経済性があり、データ量が多いほど価値が高まるといった特徴を持っている。データは、生産要素として、以下の経路を通じて生産力の向上に寄与すると期待されている。

- ①規模に関する収穫逓増の実現

企業は、データ利用に伴う規模の経済性を実現することを通じて、生産コストを削減し、生産効率を向上させることができる。 - ②技術革新の推進

データは、技術革新に莫大な情報と知識リソースを提供し、AI、ビッグデータ、IoTなどの新興技術の研究開発と応用を加速することができる。 - ③新産業・新業態の創出

データの活用により、プラットフォーム経済、シェアリングエコノミー、といったビジネスモデルが急速に発展し、生産方式と生活様式を大きく変えることができる。 - ④資源配置の最適化

企業はデータを利用して、市場の需要をより正確に把握し、それに合わせて、資源をより有効に配置することができる。 - ⑤全要素生産性の向上

データと他の生産要素の融合は、全要素生産性を大幅に上昇させることができる。

中国政府は、データの生産要素としての役割を重視し、様々な政策や取り組みを通じてその活用を積極的に推進している。まず、制度・法整備の面では、2017年6月の「サイバーセキュリティ法」に続き、2021年9月中国に「データセキュリティ法」、同年11月に「個人情報保護法」が実施された。次に、2022年12月に「中共中央・国務院のデータ基礎制度の構築、データ要素の役割をよりよく発揮することに関する意見」が策定され、データ要素市場化の推進に向けた具体的な指針が示された。

Ⅵ.三つの原動力の相乗効果

科学技術革新、産業の高度化、生産要素の質と配置の改善は、互いに補完し合い、新質生産力を高める原動力となる。その相乗効果を最大限に発揮させるためには、上述したそれぞれの分野における取り組みに加えて、各分野を跨る産学連携によるイノベーション・エコシステムの形成や、産業集積なども重要である。

1.産学連携によるイノベーション・エコシステムの形成

中国政府は、科学技術の発展と経済活性化を目的として、産学連携を積極的に推進している。具体的には、産学連携を促進するための税制優遇措置や資金援助制度を設けており、また大学や企業間の技術移転や共同研究を支援する機関やプラットフォームを整備している。

産学が協力してイノベーション・エコシステムを形成することで、科学技術革新の創出と実用化を促進することができる。まず、大学や研究機関と企業が共同研究を行うことで、新しいアイデアや技術の創出が促進される。また、大学や研究機関で開発された技術が企業に迅速に移転されるようになる。さらに、大学や研究機関と企業が協力して、必要な人材を育成することができる。

中国における産学連携は、具体的に次の形をとる。

- ①大学と企業の共同研究

- 清華大学と中国移動通信集団による5Gネットワーク技術の共同研究。

- 上海交通大学と上海汽車集団による新エネルギー車両の共同開発。

- ②企業による大学研究室の設立

- ファーウェイは多くの大学に研究室を設置し、通信分野の人材育成と技術開発を支援。

- 小米は北京大学にAI研究所を設立し、人工知能分野の基礎研究と人材育成に投資。

- ③大学発ベンチャー企業の育成

- 清華大学は「X-lab」を設立し、教員や学生の技術を活用してベンチャー企業を育成。

- 中国科学院大学は科学園区を整備し、ハイテクベンチャーの起業を支援。

- ④企業と学生の交流

- テンセント、アリババなどの主要IT企業は、優秀な学生を獲得するために大学とインターンシッププログラムを実施。

- 大学における企業の経営者や技術者による講義を実施。

2.産業集積

特定の産業に関連する企業や研究機関が密集する産業集積は、科学技術革新、産業の高度化、生産要素の質と配置の改善の相乗効果が大きい。企業や研究機関が密接に交流することで、情報共有が促進され、新しいアイデアや技術の創出につながる。また、人材の流動化が促進され、企業間の競争と協力が促進される。さらに、必要な専門人材が育成されやすくなる。そして、産業集積地には、必要なインフラが整備されやすくなる。中国では、改革開放以降、珠江デルタ、長江デルタ、北京中関村などで、世界トップレベルの産業集積地が形成されている。

- ①珠江デルタ

香港に隣接する広東省の珠江デルタは、家電、電子機器、玩具、服装などの軽工業を中心に、企業が集積しており、世界の工場としての中国を支えている。分業・協業体制が整っており、サプライチェーン全体での効率化も進められている。また、豊富な労働力、広大な工場用地、整ったインフラなど、生産に必要な要素が揃っている。これを反映して、企業は、高品質な製品を低コストで生産することができる。近年では、政府による積極的な支援策もあり、高技能労働者の育成や研究開発への投資も進んでいる。特に、1980年に経済特区として設立した深圳は、多くのベンチャー企業を世に送り出しており、中国におけるハイテクセンターとしての地位を確立している。 - ②長江デルタ

中国東部の江蘇省、浙江省、上海市に位置する長江デルタは、自動車、鉄鋼、造船、化学工業などの重工業を中心に、企業が集積している。大学や研究機関との連携が盛んで、次世代自動車やAIなどの分野で活発な研究開発が行われている。特に、上海市は中国における金融・情報サービスの中心地として発展しており、イノベーションの拠点としての役割も担っている。また、高度な製造技術を持ち、高付加価値製品の生産に力を入れている。近年では、ロボットやAIなどの先端技術を導入したスマートファクトリー化も進められている。さらに、優秀な人材、豊富な資金、整ったインフラにも恵まれている。 - ③北京中関村

中関村は北京にあるハイテク産業集積地である。北京大学や清華大学をはじめとする大学や研究機関との密接な連携をバックに、レノボ、バイドゥ、小米など、中国を代表するIT企業が輩出されている。中関村には、ソフトウェア開発、システムインテグレーション、サービスアウトソーシングなど、高度なITサービスを提供する企業が多く、近年では、AIやビッグデータなどの分野も急速に成長している。また、優秀なIT人材、豊富な資金、政府による積極的な支援策など、イノベーション創出に必要な要素が揃っている。

各地域はそれぞれの優位性を活かし、長江デルタはスマート製造、フィンテック、バイオ医薬品、珠江デルタは5G通信、人工知能、ロボット工学、北京中関村は量子コンピューティング、ビッグデータ、宇宙技術の発展を目指している。これらの地域が相互に補完し合うことで、中国全体の新質生産力の発展が期待されている。

Ⅶ.中国における新質生産力発展の現状と課題

中国における新質生産力の発展は、特に技術と産業との融合において、多くの成果を上げている。その一方で、米中デカップリングの影響や、人的資本と基礎研究能力の不足など、乗り越えなければならない課題も多い。

1.成長のエンジンとなった新質生産力

中国は、新質生産力の発展において、成果を挙げつつある。

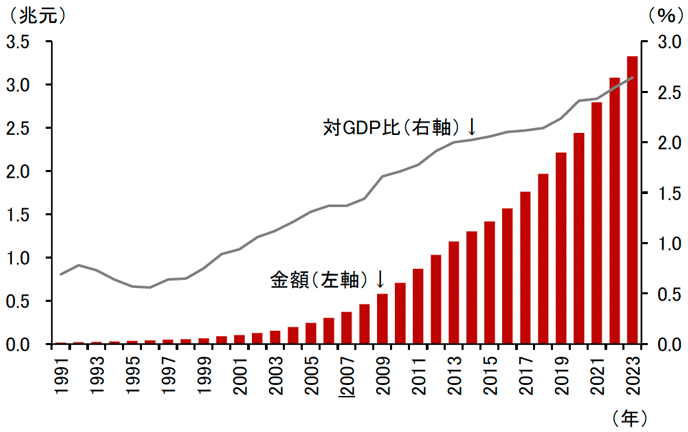

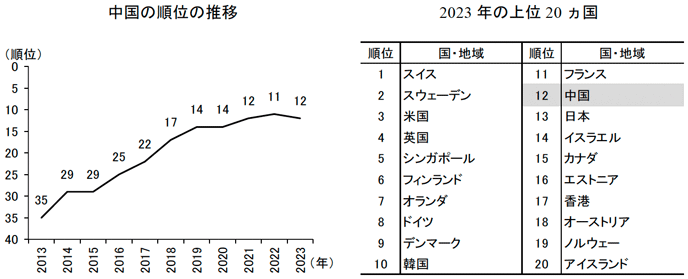

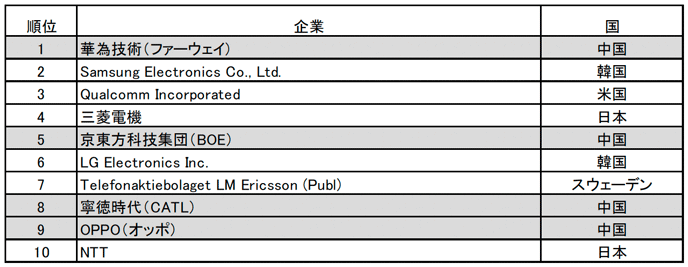

まず、中国は科学技術大国として浮上している。中国における研究開発費は急速に増えており、2023年にはGDPの2.64%に当たる3.3兆元(約4,700億ドル)に達し、米国に次ぐ世界第2位の規模となっている(図表5)。また、AI、ロボット工学、5G、新エネルギー、バイオテクノロジーなどの分野における最先端の技術開発が進んでいる。これを反映して、世界知的所有権機関(WIPO)が発表した「グローバル・イノベーション・インデックス」では、中国は、2013年の第35位から2023年には日本(第13位)を上回る第12位まで上昇している(図表6)。また、2023年の国際特許制度(PCT)における出願数の世界上位10社のうち、第1位のファーウェイをはじめ、4社の中国企業がランクインしている(図表7)。

次に、新質生産力の発展に伴い、中国の産業構造は高度化しており、ハイテク産業の割合が急速に拡大している。特に、発展が著しいプラットフォーム経済や、フィンテックといった新しいビジネスモデルと業態において、中国は、科学技術(新しい知識、理論、技術)、産業(生産活動、サービス提供)、市場(顧客ニーズ、競争環境)、政策(政府による支援、規制)の面における優位性を発揮し、世界の先頭に立っている。これをけん引しているのは、アリババや、テンセント、バイトダンス、アントグループなど、革新的民営企業である。

このように、新質生産力は、すでに中国経済の成長エンジンになってきている。

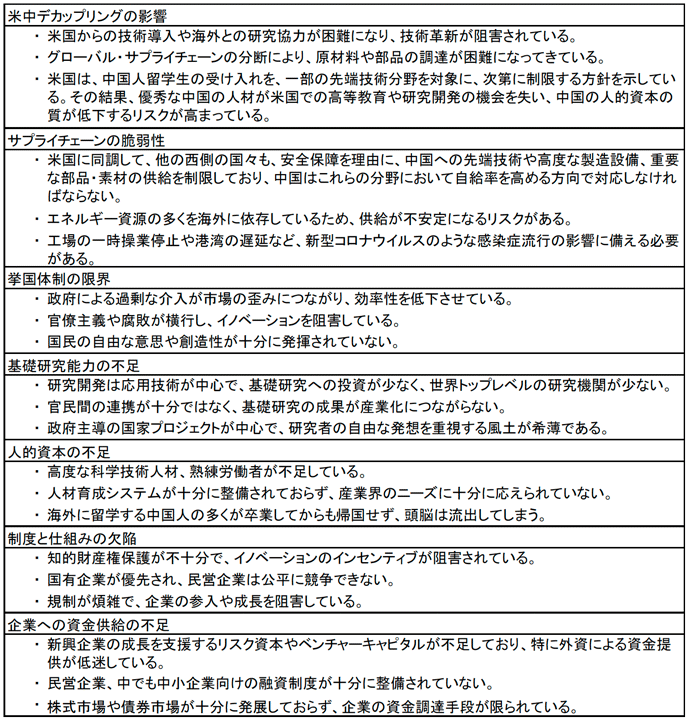

2.残された課題

中国は新質生産力の発展に向けて、大きな成果を上げている一方で、米中デカップリングの影響、サプライチェーンの脆弱性、挙国体制の限界、基礎研究能力の不足、人的資本の不足、制度と仕組みの欠陥、企業への資金供給の不足など、残された課題も多い(図表8)。

これらの課題を解決するためには、「科学技術革新」、「産業の高度化」、「生産要素の質と配置の改善」の各分野における取り組みと「新発展理念」を貫くだけではなく、市場化改革と対外開放の推進や、法治と私有財産の保護の強化などの制度改革を通じて、ビジネス環境の改善に努めなければならない(注9)。特に、技術革新に大きく貢献してきた民営企業と外資系企業が、差別されることなく、国有企業と公平に競争できる市場環境の構築を急ぐことが求められる。

野村資本市場研究所『中国情勢レポート』No. 24-02、2024年6月28日からの転載