Ⅰ.はじめに

2024年11月5日に行われた米大統領選挙で、共和党候補のドナルド・トランプ前大統領が勝利を収め、返り咲きを果たした。彼は一期目の政権(2017年1月~2021年1月)において、米国の対中政策を従来の「関与」から「戦略的競争」へと大きく転換し、経済、技術、安全保障など多岐にわたる分野で対中強硬路線を展開した。特に対中デカップリング(分断)を目指して、中国との貿易、投資、技術移転に数々の制限を加えた。これらの措置の多くはバイデン政権にも引き継がれた。2025年1月20日に発足する二期目のトランプ政権の対中政策が注目される。

その中で、対中経済政策は、中国の最恵国待遇の撤回や中国からの輸入への高関税の導入、中国製自動車の輸入の阻止、さらには米企業の中国への技術移転と投資への制限が含まれる。その狙いは、中国デカップリング(分断)に加え、米国の製造業を再活性化させることである。

また、地政学の面では、米国はインド太平洋地域の同盟を強化し、中国の軍事的活動に対する対抗姿勢を一層強めると予想される。それに伴い、南シナ海や台湾海峡における緊張が高まり、米中間の軍事的対立のリスクも増大する。また、米国はパリ協定から脱退すると予想され、気候変動を巡る米中間の協力関係の維持は難しくなると考えられる。

二期目のトランプ政権の対中政策は、国務長官に指名されたマルコ・ルビオ上院議員やマイク・ウォルツ下院議員をはじめとする対中強硬派が担う。彼らはトランプ氏と基本的な認識を共有しつつ、同盟国との関係構築や多国間協調に対してはより積極的姿勢を見せている。

予想される二期目のトランプ政権による攻勢に対抗して、中国は「双循環」戦略により、内需拡大と科学技術の自立自強を目指している。また、グローバルサウスとの関係強化や人民元の国際化を進め、国際的な影響力の維持を図っている。しかし、これらの対策は、かえって米中デカップリングを一層加速させる可能性もある。

Ⅱ.共和党の2024年政策綱領から見た対中政策

二期目のトランプ政権の対中政策は、2024年共和党の政策綱領から読み取ることができる。

その中で、共和党は米中デカップリングに向けて、まず、中国の「最恵国待遇」を撤回し、必需品の輸入を段階的に廃止する方針を示している。また、中国企業による米国の不動産や産業への投資を阻止することで、戦略的独立性を確保することを目指している。さらに、共和党は「アメリカファースト」の経済政策の一環として、米国企業の中国からの撤退を念頭に、重要なサプライチェーンを国内に戻す計画を掲げている。その狙いは、雇用創出と賃金向上を図りつつ、国家安全保障を強化することである。特に、防衛関連産業の復活を優先事項とし、米国の安全保障に必要な装備や部品は国内で製造されるべきであると強調している。

外交面では、共和党は中国の影響力拡大に対抗するために、インド太平洋地域での同盟関係を強化することを挙げている。また、米国の経済的、軍事的、外交的能力を強化し、米国の価値観とライフスタイルを守る姿勢を鮮明に示している。これらの政策は、米国の経済的・軍事的優位性を維持し、中国の影響力を封じ込めることを目的としている。

Ⅲ.通商政策の要となる対中経済政策

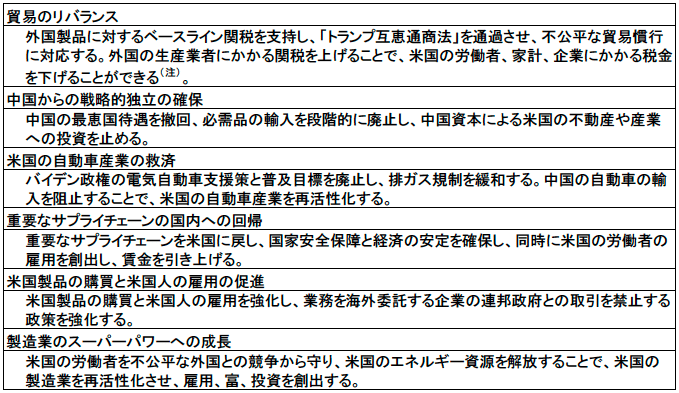

共和党の政策綱領では、通商政策の目標として、「貿易のリバランス」「米国の自動車産業の救済」「重要なサプライチェーンの国内への回帰」「米国製品の購買と米国人の雇用の促進」「製造業のスーパーパワーへの成長」とともに「中国からの戦略的独立の確保」を掲げている(図表1)。対中経済政策は、「中国からの戦略的独立の確保」のためだけでなく、他の通商政策の目標を実現するための手段としても位置付けられている。

トランプ氏の選挙キャンペーン中の発言に基づくと、次期政権の対中経済政策には、以下のような具体的な内容が含まれる可能性が高い。

まず、中国の最恵国待遇を撤回し、中国からの全輸入に対して最低60%の関税を導入する。それにより、米国の消費者にとっては中国製品が高くなるが、国内産業の競争力が向上する。中国以外の国からの輸入にも一律10%から20%のベースライン関税を課すことで、米国製品の需要を喚起し、国内経済の活性化を図る。

また、中国製自動車の輸入を阻止する。その狙いは、米国の自動車産業を保護し、雇用を守ることである。

そして、電子機器や鉄鋼、医薬品といった必需品に関しては、4年間で中国からの輸入を段階的に廃止する。これを通じて、サプライチェーンの再構築を促し、必需品が国内で生産されることを目指す。

さらに、中国が米国の資産、特にエネルギー、技術、通信、農地、天然資源、医療用品などの分野に投資することに対して、新たな厳しい制限を設ける。これを通じて、国家安全保障を確保し、中国の影響力を削ぐ。

加えて、米国の企業による中国への投資を制限する。その狙いは、米国の技術や資本が中国に流出することを防ぎ、雇用を国内に残すことである。

最後に、中国へアウトソーシングを行う企業との連邦政府契約を取り消す。これを通じて、米国国内での雇用を守り、中国への依存を減らす。

Ⅳ.台湾問題を巡る米中間の駆け引き

二期目のトランプ政権において、台湾問題は米中関係における重要な焦点となることが予想される。トランプ氏は、選挙キャンペーン中にブルームバーグ・ビジネスウィークのインタビューで、台湾が大陸の侵攻から米国に守ってもらうためには、防衛費を支払うべきだと主張し、米国を保険会社に例え、台湾が十分な保険料を払っていないと述べた(注1)。これらの発言は、同盟国に責任分担を求めるという彼の一貫した主張と一致しており、「アメリカファースト」主義と取引的な外交アプローチに基づいて、台湾との関係を再考する意志を示唆している。

これを踏まえて、二期目のトランプ政権において、台湾を巡る情勢は次のように変わると考えられる。

まず、トランプ政権は台湾に対し、防衛費の負担を大幅に増やすよう要求する可能性が高い。これに対して、台湾側は応じざるを得ないだろう。

また、トランプ氏は、台湾の半導体産業が米国の利益を損なっていると考え、この分野における米台協力関係を見直そうとしている。台湾積体電路製造(TSMC)をはじめとする台湾の半導体企業に対して、米国内での生産拡大や技術移転を強く要求するだろう。

さらに、台湾問題が米中関係の駆け引きに利用される可能性が高い。中国が提示する条件次第では、米国が台湾防衛を断念するというシナリオも考えられる。米国の台湾防衛に対するコミットメントに不確実性が生じることで、台湾海峡の情勢が不安定になり、中国が台湾に対する圧力を強める一方、台湾は自主防衛力の強化に一層注力するだろう。

Ⅴ.米中協力の維持が困難となる気候変動対策

米中対立が激化する中、気候変動対策はバイデン政権下の米国において、中国との数少ない協力分野の一つであるが、二期目のトランプ政権になると、協力関係の維持は難しくなると考えられる。共和党の政策綱領には、「米国のエネルギー生産を全面的に解禁する」、「石油、天然ガス、石炭に対する市場歪曲的な制限を終わらせる」、「バイデンの電気自動車やその他の義務化を取り消す」といった、気候変動対策に逆行する政策が明記されている。米国は、一期目のトランプ政権においてパリ協定から脱退したが、二期目トランプの政権でも再び同協定から脱退する可能性が高い。

一方、中国は世界最大の温室効果ガス排出国であり、近年は気候変動対策に積極的に取り組んでいる。トランプ氏の気候変動対策に対する消極的な姿勢は、米国を国際社会で孤立させる可能性がある一方で、中国にとって気候変動の分野における国際的なリーダーシップを強化する機会となる。この結果、特に気候変動の影響を受けやすい発展途上国との関係において、中国が優位に立つ可能性が高まるだろう。米中両国が気候変動対策について協力するどころか対立することは、気候変動対策の国際的な取り組みを大きく後退させる恐れがある。

さらに、トランプ政権下での消極的な気候変動対策は、中国が再生可能エネルギーや環境技術の分野で先行することを許し、米国がこれらの急成長する市場でのシェア獲得や技術革新で後れを取るリスクを伴う。その結果、投資と雇用の機会を失い、国際的な影響力も弱まり、長期的には経済競争力の低下を招く可能性がある。

Ⅵ.外交と安全保障政策を担う対中強硬派

二期目のトランプ政権において対中政策を担うのは、国務長官に指名されたマルコ・ルビオ上院議員や国家安全保障問題担当大統領補佐官に指名されたマイク・ウォルツ下院議員など、対中強硬派の人々である。

ルビオ上院議員は、「反中急先鋒」として知られている。彼は、技術・経済政策の面では、ファーウェイやTikTokなどの中国企業に対する規制強化を推進し、サプライチェーンの脱中国依存や、中国企業に対する上場基準の厳格化を重視している。特に重要技術分野での対中依存からの脱却を強く唱えている。また、人権問題に関しては、新疆ウイグル自治区の人権状況に関する制裁法案を主導し、香港の民主化運動を支持している。さらに、孔子学院への規制強化を進め、中国の影響力拡大への対抗措置にも取り組んでいる。地域安全保障においては、台湾支援の強化やインド太平洋地域での同盟強化を訴え、南シナ海における中国の行動に対して具体的な制裁措置を提案している。これらの活動により、ルビオ議員は2020年に中国の制裁対象となり、制裁内容には中国への入国禁止が含まれている。

また、ウォルツ下院議員は、中国を米国の最大の地政学的競争相手と位置付け、安全保障・経済の両面で強硬な対応を主張している。特に、中国共産党の影響力拡大に対する警戒感を強く持ち、同盟国と協調した対応の必要性を訴えている。

二期目のトランプ政権を支える幹部の多くは、対中政策においてトランプ氏と基本的な認識を共有しているが、同盟国との関係構築や多国間協調について、より積極的姿勢を見せている。このことは、トランプ氏の一国主義への傾斜にブレーキをかけると期待される。

Ⅶ.予想される米中関係の変化

これまでに明らかになった二期目のトランプ政権の政策方針を踏まえると、米中関係は経済、技術、地政学、軍事、イデオロギーの面において、様々な変化が予想される。

まず、米国による最恵国待遇の撤回と対中関税の引き上げは、これに対する中国の相応の報復措置を招くだろう。両国間の経済対立の激化に伴い、生産拠点を中国から自国や友好国へ移転する動きが進み、サプライチェーンのグローバルな再編が行われると予想される。それを受けて、米中デカップリングは一段と進行するものと考えられる。中国は、人民元の切り下げを通じて米国による関税引き上げが輸出に与える影響を相殺しようと考える可能性があるが、その結果、米財務省から「為替操縦国」と認定され、新たな制裁措置を受ける恐れがある。

また、技術覇権競争の激化が懸念される。中国からの戦略的独立を強調するトランプ政権の方針により、5Gや半導体、AIといった先進技術分野での競争が一層激化することが予想される。これに伴って、技術移転の制限や中国企業への投資規制がさらに強化される可能性が高い。

さらに、地政学的・軍事的緊張の高まりも見込まれる。米国はこれまで以上に地域のパートナーと連携し、中国の軍事的活動に対抗する姿勢を強めることが考えられる。特に、インド太平洋地域での同盟強化は、南シナ海や台湾海峡における緊張をさらに高める要因となるだろう。米国が自国の軍事力を強化し、防衛産業基盤を復活させる結果、米中間の軍事的対立が深まり、航行の自由や地域の安全保障に対する懸念が増す可能性がある。

最後に、イデオロギー対立の深化が懸念される。トランプ政権の「アメリカファースト」の姿勢は、中国の価値観や政治体制との対立をさらに深める可能性がある。トランプ氏は、中国の人権問題への関心が薄いとはいえ、これを中国との交渉に利用することが考えられる。これにより、両国間の信頼関係はますます弱まり、今後の対話や協力の可能性が一層低下する恐れがある。

Ⅷ.更なるデカップリングに備える中国

予想される二期目のトランプ政権による攻勢に対抗して、中国は「国内循環を主体とし、国内・国際の二つの循環が相互に促進する」という「双循環」戦略を進めている。双循環戦略は、次の4つの柱から成り立っている。

第一に、内需拡大である。中国は国内市場の強化を通じて消費を中心に内需拡大を図る一方で、外需への依存軽減に注力している。高所得層と低所得層の間、都市部と農村部の間、地域の間の所得格差の縮小と、市場の分断をもたらしている地方保護主義の排除を目指す「全国統一大市場」の構築が、この戦略の成功のカギとなる。

第二に、「新質生産力」の推進を通じた科学技術の自立自強と国内サプライチェーンの強化である(注2)。それに向けて、半導体製造の自給率を向上させるとともに、AIや量子コンピュータなどの先端分野への研究開発投資を拡大している。同時に、食料、エネルギー、重要鉱物資源の備蓄を進め、安定したサプライチェーンの再構築に取り組んでいる。

第三に、グローバルサウスとの関係強化である。中国は輸出市場の多様化に力を入れ、東南アジア、南アジア、中東、アフリカ、中南米など、グローバルサウスと呼ばれるようになった新興市場との連携を強化している。特に、RCEP(地域的な包括的経済連携)協定や「一帯一路」構想を通じて、米国以外の国々との経済的結びつきを拡大し、米国市場への過度な依存からの脱却を目指している。

最後に、人民元の国際化の推進である。米中デカップリングと米国による金融制裁に備えて、中国は人民元の国際化を推進している。具体的に、地政学的リスクの軽減と金融的自立性の確保のために、グローバルサウスとの人民元建て取引の拡大、国際決済システムにおける代替的インフラの構築を目指している。

このような対策は、米中デカップリングの影響を和らげる効果が期待されるが、逆に米中デカップリングを一層加速させる恐れもある。その結果、世界経済が米中両大国を中心とする二つのブロックに分断されるリスクがますます高まっている。

野村資本市場研究所『中国情勢レポート』No. 24-05、2024年12月26日からの転載