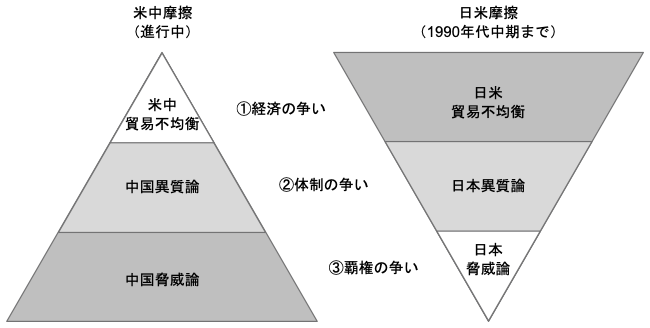

2017年にトランプ米政権が誕生してから激しさを増す米中摩擦は、1990年代半ばまでの日米摩擦を彷彿させる。その背後にある共通の要因として、貿易不均衡に象徴される「経済の争い」、異質論に象徴される「体制の争い」、脅威論に象徴される「覇権の争い」が挙げられる。しかし、この二つの摩擦におけるこれらの要因の相対的重要性は大きく異なっている(図表1)。日米摩擦の場合、日本異質論も、日本脅威論も浮上したものの、その中心は一貫して貿易不均衡であった。これに対して、米中摩擦の場合、焦点はすでに貿易不均衡から中国異質論と中国脅威論に移ってきている。

米中貿易不均衡Vs日米貿易不均衡

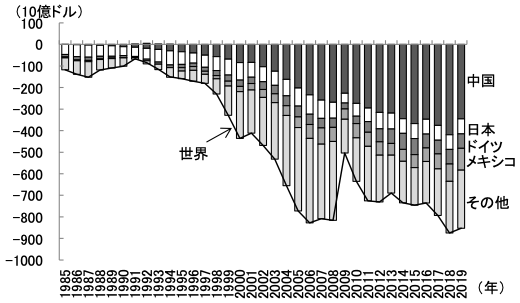

2000年以来、中国は日本に取って代わり、米国にとって最大の貿易赤字相手国となっている(図表2)。米国の対日赤字は、1991年に対世界貿易赤字全体の65.5%に上ったが、自動車産業における輸出から現地生産へのシフトなどを背景に、2019年に同8.1%まで低下してきた(BOX参照)。これに対して、米国の対中赤字は2019年に米国の貿易赤字の40.5%(ピーク時の2015年は同49.3%)に達している。

米国における貿易不均衡は、一貫して国内の過剰消費(=貯蓄不足:投資>貯蓄)を反映している。一方、当時の日本と同じように、現在の中国も過剰貯蓄(貯蓄>投資)の状態にある。米国は、過剰消費を維持するために、海外(主に当時が日本、現在が中国)からの資金流入(借金)によって、赤字が賄われているのである。

一方、米中摩擦と日米摩擦の間には、相違点もある。

まず、当時の米国と日本はともに先進国であり、両国は自動車をはじめ、多くの業種において、熾烈な競争を展開しており、経済構造がすでに競合関係にあった。これに対して、現在の米中両国の経済構造は補完関係にある。米国は中国から付加価値の比較的低い消費財を輸入し、中国に航空機などの付加価値の高い資本財を輸出している。競合関係がゼロ・サムになりがちであるのに対して、補完関係ならウィン・ウインになりやすい。

また、当時の日本の対米輸出は日本企業によるものが大半を占めていたのに対して、現在の中国の対米輸出の相当の部分は、米国をはじめとする外資企業によるものである。中国の対米輸出には米国企業による逆輸入が多く含まれている。これを反映して、米中貿易摩擦は、両国間の利益衝突だけでなく、「米米摩擦」という側面も持っている。このことは、中国と利益が一致し、対中強硬策に反対する米国企業が多く存在していることを意味する。

多くの米国企業が対中貿易の恩恵を受けていることは、米中摩擦を抑える要因として働いているはずである。それゆえに、日米摩擦の場合と異なり、米中摩擦において、貿易不均衡は必ずしも対立の焦点ではない。

中国異質論Vs日本異質論

中国異質論と日本異質論は、当時の日本と同じように、現在の中国も市場のルールを守らない不公平な競争相手国であると見なされる点において共通しているが、相違点もある。日本異質論は経済の分野にとどまっていたのに対して、中国異質論は政治体制とイデオロギーにも及んでいる。

当時の日本異質論の主旨は「日米構造協議」(1990年6月に最終報告)における米国側の次の六項目にわたる対日要求から窺うことができる。

- ①日本の貯蓄・投資バランスを改善するために公共投資を拡張する。

- ②内外価格差に象徴される市場の歪みを是正し、価格メカニズムを改善する。

- ③大店法(大規模小売店舗法)を見直すなどを含めて流通制度を改善する。

- ④土地政策の改善を通じて、高地価を是正する。

- ⑤企業の系列化がもたらす閉鎖性を是正する。

- ⑥独占など、排他的取引慣行を是正する。

一方、経済の分野における中国異質論は、中国がWTOに加盟した際の約束を十分に果たしていないという米国側の次のような批判が典型的である(注1)。

- ①中国は市場経済を標榜しながら広範囲にわたる党と政府による市場への介入を続けている。

- ②政府指令を通じて資源(土地、労働力、エネルギー、資本)の配分を支配し、その価格をコントロールしている。

- ③党と政府による国有企業の支配を強化している。

- ④政府は、五ヵ年計画や「中国製造2025」をはじめとする産業政策を実施し、特定産業と企業への補助金を交付している。

- ⑤政府による知的所有権への保護は依然として不十分である。

政治体制とイデオロギーの面における米中間の対立について、ポンペオ国務長官は、2020年7月23日にカリフォルニア州のリチャード・ニクソン大統領図書館で行った対中政策演説において、「中国を普通の国として扱うことはできない」と、中国異質論を唱えた(注2)。その内容は、中国共産党体制がマルクス・レーニン主義に基づいたものであり、全体主義の信奉者である習近平共産党総書記が共産主義に基づく覇権への野望を長年抱き続けている、というものである。このような認識を踏まえて、ポンペオ国務長官は、米中間の政治体制とイデオロギーの違いをこれ以上無視できず、「自由な世界が共産主義の中国を変えなければ、共産主義の中国は我々を変えてしまう」と述べ、中国における体制転換(レジームチェンジ)の必要性を訴えた。

中国脅威論Vs日本脅威論

米国では、1980年代から1990年代にかけて日本脅威論が盛んだったが、現在、中国脅威論に取って代わられている。当時の日本脅威論は日本異質論と同じように経済の分野にとどまっていたのに対して、現在の中国脅威論は、イデオロギーや安全保障の分野にも及んでいる。

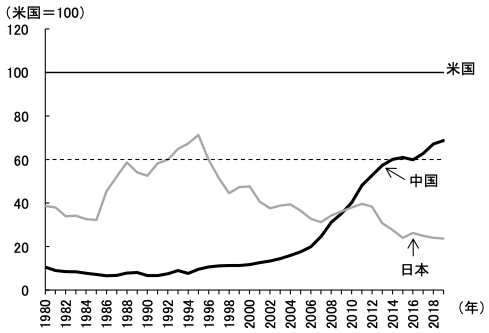

米国が貿易戦争を仕掛けた本当の目的は自らの覇権の地位に挑戦する中国を抑えることであると、中国は認識している。中国政府の立場を代弁する『人民日報』のある論説によると、米国の外交政策には、「60%ルール」が存在しているといわれている(注3)。ある国の経済規模が米国の60%に達し、しかも勢いよく成長し続け、米国を追い越そうとする可能性が現れた場合、米国は必ずその国をライバルと見做し、あらゆる手段を使って潰すというものである。かつての日本と同様に、中国は世界第二位の経済大国として、米国を急ピッチで追い上げている。円高が進んだ1995年の日本のGDP規模は米国の70%を超え、2019年の中国のGDP規模も米国の68.7%に達している。当時の日本と同じように、現在の中国も、米国が抑えるべきターゲットとなったのであるという(図表3)。

バブル期の日本は、GDP規模(特にドル建てで)が急拡大し、一人当たりGDPが米国を抜いただけでなく、株価と不動産価格が高騰した。東京23区の地価が米国全体の地価の合計を上回るといわれ、1989年の世界の企業の時価総額ランキングでは、上位50社のうち、日本企業が32社を占めた(注4)。円高も加わり、ジャパン・マネーが世界の金融市場を席巻した。その象徴となったのは、ソニーによるコロンビア映画(1989年9月)と三菱地所によるロックフェラーグループの買収(同10月)である。日本が経済超大国として浮上したことを受けて、日本脅威論は米国のメディアにおいて、頻繁に登場するようになった。米ビジネスウィーク誌(1989年8月7日号)が発表した米国民を対象とする世論調査では、回答者の68%はソ連の軍事力よりも日本の経済力のほうが米国の将来の脅威になると答えた。

経済問題だけが焦点となった当時の日本脅威論に対して、現在、米国は中国をイデオロギーと安全保障の面における脅威としてもとらえている。その具体的内容について、ホワイトハウスが2020年5月20日に発表した「中国に対する米国の戦略的アプローチ」と題する報告書において、次のように述べられている(注5)。

まず、イデオロギーの面では、中国は、生命、自由及び幸福の追求に対するすべての人の権利を尊重すべきだという米国の根本的な信念に挑戦している。中国は自らの「中国の特色ある社会主義体制」が欧米先進国より優れていると主張するようになり、その発展と改善を通じて、「人類運命共同体」の構築を推進し、他国の内政に干渉し、メディア宣伝等の手段を利用し、国際的な影響力を拡大させている。

また、安全保障の面では、近年、中国の軍事力の急成長とその軍事的な行動が米国や同盟国・パートナーの利益を著しく脅かし、世界のビジネスやサプライチェーンにも悪い影響を与えている。具体的に、まず、中国は、黄海、東シナ海、南シナ海、台湾海峡、中印国境地域における挑発的かつ強制的な軍事活動や準軍事活動を行っている。次に、中国は、軍民融合戦略を通じて、解放軍の先端技術の開発能力を高めている。そして、中国は世界の情報通信技術産業を支配しようとしている。中国政府が「国家サイバーセキュリティ法」や華為、中興通訊(ZTE)などの企業との提携を通じて、他国のデータを入手しているという。

このような認識に立って、同報告書は、米国が引き続き中国に圧力をかけ、同盟国やパートナー国と協力して中国の脅威に抵抗し、米国の利益を守らなければならないと訴えている。

最悪のシナリオは回避できるか

イデオロギー・政治体制と安全保障の面で、米国との対立が鮮明になってきた中国と異なり、西側の民主主義陣営に属し、米国の同盟国でもある日本は、これらの分野において、米国の脅威にはならない。それゆえに、日米摩擦は、終始経済の領域を中心に展開され、1995年以降、バブル崩壊後に日本経済が長期低迷に陥り、また日米間の貿易不均衡も相対的に縮小するようになったことを受けて、収まるようになった。これに対して、米中摩擦は経済の争いを超えて、体制の争いと覇権の争いの色彩が濃厚になってきており、双方の間で妥協する余地が狭く、対立の解消が困難であると見られる。

トランプ政権になってから、米中貿易戦争が勃発し、両国が(台頭する新興国と既存大国の間の覇権争いが戦争という結末を迎えるという)トゥキディデスの罠に向かうのではないかという懸念も出ていた(注6)。米中摩擦を円満に解決し、この最悪のシナリオを回避できるか、2021年1月に誕生するバイデン新政権の知恵が試されることになる。

BOX 日本の対米黒字を減らした自動車の輸出から現地生産へのシフト

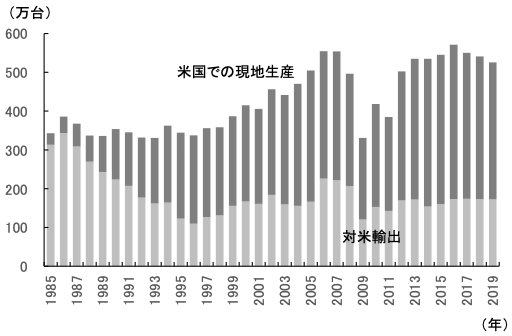

1990年以降、日米貿易不均衡が抑えられた原因の一つは、日本の自動車メーカーが直接投資を通じて、米国での現地生産を増やす一方で日本からの輸出を大幅に減らしたことである(図)。日本の対米自動車輸出は、ピークだった1986年には343.4万台に達したが、2019年には、172.6万台へとほぼ半減した。その一方で、同じ時期に米国での現地生産は、42.6万台から353.1万台(ピークだった2016年には397.6万台)に増え、米国で販売されている日本車の約三分の二は現地生産が占めるようになった。

では、中国も日本と同じように、対米輸出を米国での現地生産に切り替えることを通じて対米黒字を減らすことが可能であろうか。答えは、ノーである。中国の輸出競争力の源は比較的安い賃金にあるが、中国が得意とする労働集約型製品の生産または労働集約型の工程を賃金水準が中国と比べて遥かに高い米国に移すと、この優位性は失われてしまうからである。その上、中国企業は企業買収などを通じて米国のハイテク産業に投資しようとしても、安全保障などを理由に拒まれている。対米摩擦を解消するための中国の対外直接投資は、米国向けではなく、ベトナムをはじめとする発展途上国向けになるだろう。実際、当時の日本も円高をきっかけにアジアの国々に大規模な生産移転を行い、これらの海外生産基地を通じて対米輸出を増やしたのである。