2018年3月に米国が「通商法301条」(Section 301 of the Trade Act of 1974)に基づいて対中制裁措置の発動を決定したことに象徴されるように、米中間の経済摩擦が激化している。海外から技術を導入することを通じて先進国への追い上げを急ぐ中国とそれを脅威として捉えようとする米国との間の矛盾が日増しに鮮明になってきたことを背景に、摩擦の焦点は、従来の2国間の貿易不均衡から、技術移転に移ってきている。

米国は、中国政府が「中国製造2025」をはじめとする産業政策の一環として、中国に参入しようとする米国企業に対して一部の業種において出資制限を設けたり、中国企業による先端技術を持っている外資企業の買収を支援したりしていると批判しており、是正策を求めている。その一方で、外資による投資を対象とする自国の安全保障審査制度の強化を図っている。これを受けて、中国企業が米国企業を買収しようとする案件の中で、当局の承認を受けられず、断念せざるを得ないケースが相次いでいる。

通商法301条に基づく対中制裁の発動

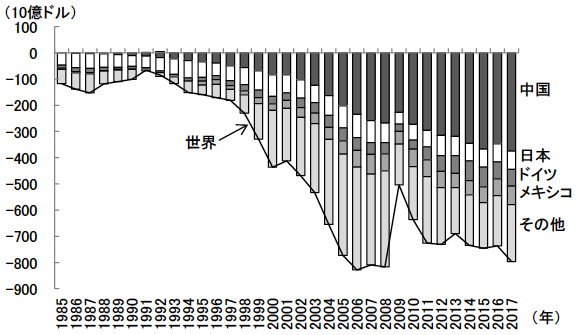

米国では、トランプ大統領の誕生を受けて、通商政策の保護主義色が鮮明になってきた。その矛先は2000年以降一貫して最大の貿易赤字相手国である中国に向けられている。2017年の米国の対中貿易赤字(図1)は、3,752億ドルに上り、対世界の47.1%を占めている。米国財務省は、中国が米国の貿易赤字に巨大かつ不相応のシェアを占めていることを理由に、2018年上半期の「米国の主要貿易相手国の外国為替政策に関する報告書」においても、引き続き、中国を監視の対象としている(注1)。

また、トランプ大統領の指示を受けて、米国通商代表部(Office of the United States Trade Representative, USTR)は2017年8月から、中国の技術移転、知的財産、イノベーションに関する法律・政策・慣行について通商法301条に基づく調査(以下、301条調査)を実施した(注2)。その報告書は、2018年3月22日に公表され、中国にとって、厳しい内容となっている。注目すべきは、議論の焦点が、次のように、貿易不均衡ではなく、技術移転に当てられていることである(注3)。

まず、中国は、米国企業から中国企業への技術移転を促進するために、合弁事業要件、持ち株比率制限、その他の投資制限を含む外資を対象とする所有制限策を講じている。また、技術移転を要求するために、行政審査などを利用しており、これによって、米国企業の投資と技術の価値、ひいては米国企業のグローバル競争力が損なわれている。

次に、中国は、米国企業の投資活動や事業活動に対し、技術ライセンスに関する制限を含む実質的な制限を課している。これらの制限により、米国の技術所有者は、技術移転に際して市場ベースの条件で交渉する能力を奪われている。

そして、中国は、米国企業に対する組織的投資・買収を指示・促進し、中国企業に最先端技術と知的財産を取得させている。また、中国政府の産業計画上重要と考えられる産業において、積極的に技術移転の促進を図っている。

最後に、中国は、米国企業のコンピューターネットワークへの不正侵入を通じた窃盗を実施・援助している。このような不正アクセスによって得られた、知的財産、営業秘密、技術データや交渉ポジションなどを含む企業の機密情報は、中国が目指している、科学技術の進歩や軍事力の近代化、経済発展といった戦略的目標の達成に寄与している、という。

この調査結果を踏まえて、トランプ大統領は、①USTRに対し、3月22日の発表から15日以内に、関税引き上げの対象となる製品リスト案を発表する、②USTRに対し、中国の差別的な技術ライセンス慣行に対処するために、WTO(世界貿易機関)協定に基づく紛争解決手続を始め、60日以内に進捗報告をする、③財務長官に対し、米国にとって重要な産業・技術に対する中国による投資に関する問題に対処し、60日以内に進捗報告をする、ことを指示した(注4)。

これを受けて、USTRは翌23日、WTO紛争解決手続を開始し、第一段階として中国との二国間協議を要請した。また、4月3日に、ハイテク分野など500億ドルに相当する約1,300品目の中国からの輸入品に25%の追加関税を課す制裁案を公表した。これに対して、中国は、翌日に米国から輸入する大豆や自動車など106品目に25%の追加関税を課す対抗措置を取る用意があると応酬した。この「中国の不当な報復」を踏まえて、トランプ大統領は早速1,000億ドル相当の対中輸入を対象とする追加関税の実施を検討するよう、USTRに指示した。このように、米中経済摩擦は一気にエスカレートした(注5)。

USTRが行った中国を対象とする今回の301条調査には三つの特徴がある。

まず、301条調査の焦点はすべて技術分野である。これは、米国が技術分野における自国の優位性が奪われることを懸念していることの現れである。

次に、301条調査の対象となる問題はだいたい中国政府による干渉にかかわっている。米国は、中国政府による「市場への不当な介入」が米国の技術面における優位性を弱めていると考えている。

そして、301条調査の指摘の多くは、WTO協定といった既存の拘束力のある国際ルールと関係していない。相手国に国際ルール違反の行為がなくても、米国が「不合理」、「差別的」、「米国の利益を損なった」と判断すれば、調査を行うことができる(注6)。

強まる「中国製造2025」への警戒

中国政府による「市場への不当な介入」の内、米国は「産業政策」、中でも、2015年に発表された「中国製造2025」を最も警戒している(注7)。具体的に、在中国米国商工会議所は、2017年3月に発表した報告書において、「中国製造2025」の実施を、次のように批判している(注8)。

ドイツのインダストリー4.0など、ほかの国の製造業の発展計画と違って、「中国製造2025」は中国国内企業に対する資金の優先的提供を通じた研究開発能力の向上や海外からの技術導入によって競争力の向上を促そうとしている。「中国製造2025」は、「第13次五ヵ年計画」、「インターネットプラス」といった国家主導のほかの発展計画と合わせて、大きな戦略となっており、国家資源を生かして、世界の製造業における中国の優位性を確立しようとしている。「中国製造2025」の実施について、特に以下三つの側面を警戒すべきである。

①政府指導の強化

2013年11月に開催された中国共産党第18期中央委員会第三回全体会議(三中全会)で決められた、市場に資源配分における決定的役割を担わせるという原則に反し、「中国製造2025」は政府が経済計画における決定的役割を果たすことを強調している。

②優遇政策と財政支援の強化

「中国製造2025」は、ターゲットとなる産業において、外資企業よりも中国企業を法律と規制などの面で優遇するという中国政府の意向を示している。その上、これらの産業は、今後数年の間、政府から数千億元に上る援助を受けるだろう。それは中国国内市場やグローバル市場を歪めてしまう恐れがある。これらの援助は国内でのイノベーションへの投資だけではなく、海外からの技術獲得にも利用できる。政府の力で特定技術を取得することは、中国における産業政策の新しい特徴でありながら、従来の延長とも言える。

③グローバル目標の設定

「中国製造2025」は最も影響力が大きい産業政策とも言える。その目標は、中国最強の企業にとどまらず、世界最強の企業を育てることである。「中国製造2025」の関連政策は、中国製品のグローバル市場における成長目標と市場シェア目標を設定している。

このように、「中国製造2025」に盛り込まれたこれらの政策の影響は、中国国内にとどまらず、諸外国にも及ぶ。「中国製造2025」は、政府の力を利用して、グローバル市場での経済の競争力の核心をなす産業における中国のプレゼンスの向上を目指している。しかし、資金を特定の産業や分野に注入することを通じて、「中国製造2025」は、世界範囲で市場効率の低下と生産過剰を引き起こす恐れがある、という。

これらの論点は、前述の301条に基づく調査報告にも盛り込まれている。また、USTRは2018年4月3日に対中追加関税の対象リストを発表した際の声明において、「中国製造2025」を含む製造業振興策の恩恵を受けている製品を標的にしたと明言している。

中国企業をターゲットとした米国における外資規制の強化

米国は、中国企業がM&Aなどの対米直接投資を通じて、先端技術を手に入れることを強く警戒している。その対策として、外資による投資を対象とする安全保障審査制度の強化を進めている。

米国では、外国投資及び国家安全保障法(Foreign Investment and National Security Act of 2007、以下では「FINSA」)に基づき、政府の協議体である対米外国投資委員会(Committee on Foreign Investment in the United States, 以下では「CFIUS」)が対内直接投資を監視する任務を負っている。CFIUSは、海外企業による米企業の「支配」を目的とした合併と買収(M&A)から生じる米国の安全保障リスクを審査する法的権限を持っており、米国の安全保障を脅かすと判断すれば、外国投資家に対し投資内容の変更や米国内の資産の取得を断念するよう勧告することになる。

2007年に成立したFINSAは、「1988年包括通商法」(Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988)の「エクソン・フロリオ条項」(Exon-Florio Provision)に修正を加えたものである。FINSAを根拠に、CFIUSの安全保障審査に関するガイダンス(2008年12月8日官報掲載)には、審査に際して考慮すべき要素として、11項目が挙げられている。その内、①〜⑤は1988年のエクソン・フロリオ条項から受け継がれたもので、⑥以降はFINSAで導入したものである(表1)。

| ①国防上の要求を満たすために必要な国内生産への潜在的影響 |

| ②国防上の要求に対応する国内産業の能力(人材、製品、技術、材料及びその他の供給品及びサービスを含む)への潜在的影響 |

| ③外国人による国内産業及び商業活動の支配への潜在的影響 |

| ④防衛関連物資・装備・技術のテロ支援国家への流出、ミサイル・生物化学兵器・核兵器の拡散、地域の軍事的脅威に与える潜在的影響 |

| ⑤米国の安全保障に影響を与える分野における、米国の技術上のリーダーシップへの潜在的影響 |

| ⑥エネルギー資産を含む米国の重要産業基盤(critical infrastructure)への安全保障上の潜在的影響 |

| ⑦米国の重要技術(critical technologies)への安全保障上の潜在的影響 |

| ⑧外国政府による支配をもたらす可能性 |

| ⑨当該国の核拡散防止体制への取り組み、米国のテロ対策活動への協力関係 |

| ⑩エネルギーなどの重要な資源調達の長期見通しへの潜在的影響 |

| ⑪大統領及びCFIUSが考慮すべきとしたその他の要素 |

| (出所)Department of Treasury, Office of Investment Security, "Guidance Concerning the National Security Review Conducted by the Committee on Foreign Investment in the United States," Federal Register, Vol. 73, No. 236, December 8, 2008より筆者作成 |

2017年11月にCFIUSの権限を強化することを目的とする「外国投資リスク審査近代化法」(Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2017、以下では「FIRRMA」)の法案が米上下両院で提案された。それには、一部これまでの慣行を明文化したものを含めて、審査の対象となる投資案件が次の分野まで拡大されるという内容が含まれている。

①米国の「重要技術企業」または「重要インフラ企業」に対する「非受動的」投資

同法案では、「受動的」投資は狭く定義され、それには、外国投資家が取締役会(オブザーバー席を含む)に関係する取引や外国投資家が非公開情報にアクセスできる取引が含まれない。その分だけ、審査の対象となる「非受動的」投資が増えるのである。

②米国の「重要技術企業」の技術移転を伴う案件

外国企業による米国企業の合併と買収だけでなく、現行制度では審査の対象外である外国企業と米国企業の合弁企業やライセンシングなどを通じた技術移転も審査の対象となる。

③「サイバーセキュリティと情報セキュリティ」にかかわる案件

米国のサイバーセキュリティに脅威を与えかねない案件に加え、安全保障にかかわる米国人のセンシティブ情報や個人情報を外国政府や外国人に漏らす可能性がある案件も審査の対象となる。

④外国企業による米国内の軍事基地や機密施設に近接する不動産の売買とリース

FIRRMAは、中国をターゲットとするという表現を明示していないが、同法案を上院に提出したコーニン議員と下院に提出したピッテンジャー議員は、その必要性を説明した際に、それぞれ、次のように中国の脅威を強く強調した。

「中国のような潜在敵国は、CFIUSの審査プロセスの隙間を利用して米国企業を買収または投資することで、軍事分野におけるわれわれの技術的優位を低下させてきた」(注9)。

「中国は息をのむような勢いで米企業を買収している。合法的な事業投資もあるが、多くは米国の安全保障を脅かそうとする裏工作だ」(注10)。

実際、前述の「重要技術企業」の中には、安全保障上の脅威と見なされる「特に懸念される国(countries of special concern)」に対して、米国が技術的に優位な立場を維持、または獲得するために必要となる「新興技術(emerging technologies)」を持つ企業が含まれている。中国が「特に懸念される国」に分類される可能性は極めて高いと見られる(注11)。

また、FIRRMAにより追加された前述の基準は、すべての相手国に適用されるものではない。これらに当たる取引であっても、相手国が米国と共同防衛協定の締結国であるなど、一定の条件を満たしている国(CFIUSが作成する「ホワイト・リスト」に入っている国)であれば、例外として認められることになる。この規定により、米国の同盟国の企業と比べて、「ホワイト・リスト」から除外されると予想される中国の企業は、差別を受けることになる。

米中間の技術摩擦の最近の事例

FIRRMAの成立を待たずに、中国企業はすでに、合併・買収などを通じて米国から最先端の技術を手に入れることが難しくなってきている。2013〜2015年の中国企業による買収案件の審査件数は74件と、対米投資している国の中で最も多く、その内の39件(52.7%)は製造業に集中している(表2)。また、トランプ政権になってから、CFIUSの承認を得られないゆえに、断念せざるを得なくなった外国企業による買収案件の内、買収側が中国企業であるケースが最も多い(表3)。その中で、キャニオン・ブリッジによるラティス・セミコンダクターの買収計画とアント・フィナンシャルによるマネーグラム・インターナショナルの買収計画は典型例である(注12)。

| 国 | 製造業 | 金融、情報、サービス | 採掘、公共設備、建設 | 卸売、小売、輸送 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|

| 中国 | 39 | 15 | 13 | 7 | 74 |

| カナダ | 9 | 9 | 19 | 12 | 49 |

| 英国 | 25 | 15 | 3 | 4 | 47 |

| 日本 | 20 | 12 | 5 | 4 | 41 |

| フランス | 8 | 9 | 1 | 3 | 21 |

| ドイツ | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |

| オランダ | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 |

| シンガポール | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |

| スイス | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |

| 計(その他を含む) | 172 | 112 | 66 | 37 | 387 |

| (出所)Committee on Foreign Investment in the United States, "Annual Report to Congress (Reported Period: CY 2015)"より筆者作成 | |||||

| 買収の対象企業 | 買収側の企業 | 相手国 | 断念の時期 | 買収規模(億ドル) |

|---|---|---|---|---|

| Qualcomm | Broadcom | シンガポール | 2018年3月 | 1170 |

| Xcerra | 湖北鑫炎股権投資合伙企業 | 中国 | 2018年2月 | 5.8 |

| MoneyGram International | アント・フィナンシャル・サービス・グループ | 中国 | 2018年1月 | 12 |

| Cowen | 中国華信能源 | 中国 | 2017年11月 | 1 |

| Aleris | 忠旺美国 | 中国 | 2017年11月 | 11 |

| HERE | 北京四維図新科技 | 中国 | 2017年9月 | 3.3 |

| Lattice Semiconductor | キャニオン・ブリッジ・キャピタル・パートナーズなど | 中国 | 2017年9月 | 13 |

| Global Eagle Entertainment | 海航集団 | 中国 | 2017年7月 | 4.16 |

| Novatel Wireless | T.C.L.実業控股(香港) | 中国 | 2017年6月 | 0.5 |

| Cree | Infineon Technologies | ドイツ | 2017年2月 | 8.5 |

| (出所)David McLaughlin and Kristy Westgard, "All About CFIUS, Trump's Watchdog on China Dealmaking: QuickTake," Bloomberg, April 20, 2018より筆者作成 | ||||

1)キャニオン・ブリッジによるラティス・セミコンダクターの買収計画

2017年9月に、トランプ大統領はCFIUSの申請と意見に基づき、中国政府の支援を受けている投資ファンド、キャニオン・ブリッジなどによる米国の半導体メーカーであるラティス・セミコンダクターの買収を阻止する大統領令を出した。ラティスは、スマートフォンなどモバイル端末、自動車、医療、通信などの半導体の設計に加え、軍事用のデバイスなども手掛けている。ムニューシン財務長官は声明で、安全保障リスクについて、知的財産が流出することや、中国政府が案件の後ろ盾となっていること、米政府にとって半導体のサプライチェーンの保全が重要であること、米政府がラティス製品を使用していることなどに関連していると説明した(注13)。

2)アント・フィナンシャルによるマネーグラム・インターナショナルの買収計画

アント・フィナンシャルはアリババグループ傘下の金融サービス会社であり、主にアリババの支払いシステムの運営を担当している。マネーグラム・インターナショナルはダラスに本社のある海外送金サービスを提供する米国企業である。アント・フィナンシャルは2017年4月に米国電子決済企業ユーロネット・ワールドワイドとの競争で勝利し、マネーグラム・インターナショナルとの間で12億ドル規模の買収案に合意した。しかし、CFIUSから承認を得られず、2018年1月2日に双方は計画を断念せざるを得なかったことを発表した。CFIUSの承認を得られなかった理由はおそらく、個人情報の扱いに対する懸念が払拭できなかったことことにあると、ロイター通信は関係者の話として報じた(注14)。今後、個人データを扱う金融サービス業への外資による投資は、CFIUSが重点的に審査する対象となろう。

求められる対外開放の加速と対米依存からの脱却

米国からの強い圧力を受けて、中国は、対抗手段を取りながらも、更なる対外開放に取り組んでいる。具体的に、中国の習近平国家主席は、ボアオ・アジアフォーラム2018年年次総会の開幕式における基調演説において、中国経済の更なる対外開放に向けて、①市場参入規制の大幅な緩和、②魅力的な投資環境の構築、③知的財産権保護の強化、④輸入の積極的な拡大という四つの措置を講じると約束している(表4)。これらの政策の狙いは、米国との経済摩擦を緩和することに加え、投資環境の改善を通じて、対内直接投資を増やすことである。

| ①市場参入規制の大幅な緩和 |

|---|

| サービス業、特に金融業の分野で、保険業の開放プロセスを加速させ、外資金融機関の設立制限を緩和し、外資金融機関の中国での業務範囲を拡大し、内外金融市場の協力分野を開拓・拡大しなければならない。製造業の分野では、制限が残っているのは主に自動車、船舶、航空機などの少数の業種である。現在、これらの業種はすでに開放の基礎を備えており、次の段階では外資出資比率の制限、特に自動車産業の外資制限を出来るだけ早く緩和しなければならない。 |

| ②魅力的な投資環境の構築 |

| 中国は国際経済・貿易ルールに積極的に合わせ、透明性を高め、財産権の保護を強化し、法に従って事を運ぶことを堅持し、競争を奨励し、独占に反対していく。2018年3月、国家市場監督管理総局などを新設し、既存の政府機構について大幅な見直しを行い、市場に資源配分における決定的役割を果たさせ、政府の役割をよりよく発揮するのを制約していた体制・仕組み上の弊害を断固取り除いた。2018年上半期、外国投資ネガティブリストの改訂作業を完成させ、参入前内国民待遇とともに、ネガティブリストの管理制度を全面的に実行に移す。 |

| ③知的財産権保護の強化 |

| 中国は2018年に、国家知識産権局を改編し、法執行を強化する整備を行い、法律違反のコストを大幅に高め、法律の抑止力が十分に発揮されるようにする。法に則って中国における外資企業の知的財産権を保護する。 |

| ④輸入の積極的な拡大 |

| 2018年に、自動車の輸入関税を大幅に下げ、その他の一部商品に対しても関税を下げる方針である。特色と優位性のある商品の輸入を増やし、WTOの「政府調達に関する協定」加入へのプロセスを加速する。2018年11月、上海で第1回中国国際輸入博覧会を開催する。 |

| (出所)習近平「開放による繁栄共創、革新による未来けん引」、ボアオ・アジアフォーラム2018年年次総会の開幕式における基調演説(2018年4月10日)より筆者作成 |

これと同時に、中国は、技術面における米国への依存度を減らすべく、「自主開発能力」の向上を促すとともに、日本や、ヨーロッパなど、他の先進国と良好な関係を維持し、技術移転をはじめとする経済面の協力関係を強化しなければならない。

2018年5月3-4日の北京に続き、17-18日にワシントンで行われた米中閣僚級の貿易協議を経て、貿易不均衡の削減に関して、双方の歩み寄りが見られたが、技術摩擦に関しては、解決の目処がまだ立っておらず、対立が長期化の様相を呈している(表5)。こうした中で、中国にとって、対外開放の加速と対米依存からの脱却を目指すことの重要性が増してきたと言えよう。

| 双方は効果的な措置を講じて、米国の対中貨物貿易赤字を実質的に減少させていくことで合意した。そして拡大を続ける中国国民の消費ニーズを満たすのと同時に、質の高い経済発展を図るため、中国は米国からの製品とサービスの輸入を大量に増やしていく。そうすることで米国の経済成長や雇用にもプラスの作用をもたらす。 |

| 双方は米国の農産物とエネルギー輸出において意義ある増加をしていくことで合意した。これについては、米側は中国に代表団を派遣して具体的な協議を行う。 |

| 双方は製造業製品とサービス貿易の拡大について話し合い、両分野の貿易増加に有利な条件を整えていくことで合意した。 |

| 双方は知的財産権保護を非常に重視し、協力を強化することで合意した。 |

| 双方は相互投資の奨励で合意し、公平な競争の行われるビジネス環境を築くべく努力していく。 |

| 高官級の意思疎通を保ち、経済や貿易の懸案を解決する道を探る。 |

| (出所)新華社、2018年5月19日より筆者作成 |