| 執筆者 | 菊池 信之介(カリフォルニア大学サンディエゴ校) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 国際金融が産業構造とマクロ経済に与える影響 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「国際金融が産業構造とマクロ経済に与える影響」プロジェクト

日本が「安い」。米ドル対円相場は150円台が定着し、長年の低インフレも相まって、実質為替も減価傾向にある。輸出産業や観光産業にとっては、大きな追い風になり得る一方で、主に円建ての収入に依存する市民にとっては、海外旅行はおろか、直接的にも間接的にも頼っている海外製品・サービスの価格が高くなることで、生活が苦しくなっている。

そこで、本論文では、「貿易財部門の非貿易財部門に対する相対生産性が高まると、実質為替レートが増価する」という、長期実質為替レートの決定要因として代表的な、バラッサ・サミュエルソン(BS)仮説の妥当性を、定性的かつ定量的に検証する(注1)。

本論文前半では、日米に加えて、欧州や東アジア諸国など、比較可能な生産性データが存在するサンプル全体に着目し、パネルデータ分析の手法を用いて、定性的な検証を試みた。先行研究では、期間、サンプル、手法、そしてときには、(一見無謬のように思える)実質為替を定義する基準国によって、BS仮説が支持されるかどうかが異なる状況にあった。特に最近の研究では、元来のBS仮説自体は、実質為替を説明できないと結論づけられる傾向にあった。しかし、私の分析によれば、先行研究の推定手法は、基準国特有のショックに対して推定が頑健ではなく、パネルデータの標準的な仮定の下では、計量経済学的な問題がある(一致性が満たされない)ことが判明した。また、時間固定効果を追加して基準国特有のショックを吸収することで、一致性が担保され、推定値も安定することがわかった。

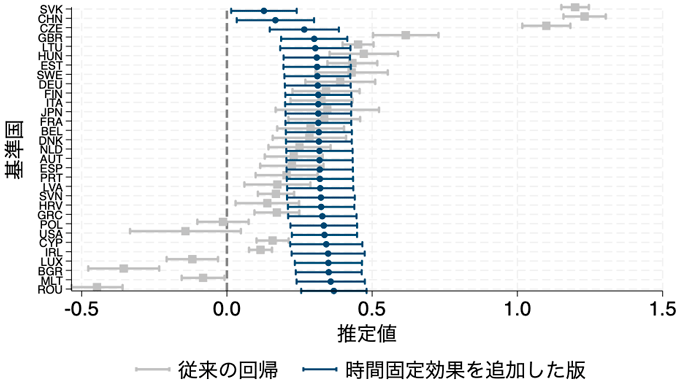

図1は、先行研究による従来の回帰モデルと、それに時間固定効果を追加したバージョンで、実質為替の基準国によって、どのように推定値が変わるのかを示している。グレーで示されているのが、従来の回帰で得られる推定値であるが、中国を基準国にすれば点推定値は1.0を上回り、ドイツや日本を基準国にすれば0.4あたり、米国を基準国にすれば点推定値は負になるなど、推定値は基準国によって大きくばらついている。一見無謬に思える基準国の選択が、理論検証においては重大な帰結を招きうる可能性があることを示唆している。一方で、このばらつきの一部は、基準国特有のショックからくることが分かった。実際に、回帰モデルに時間固定効果を加えて、基準国を除く国の間でのバリエーションに着目すると、点推定値は基準国によらず安定して0.4程度を示すことがわかった。また、サンプル期間、データの頻度、対象国、生産性の計測方法、使用するデータを変えても頑健に、BS効果を定性的に支持することもわかった。

無論、パネルデータ分析の符号が理論と整合的だからといって、その理論が実質為替レートの変化を定量的に説明できるとは限らない。そこで、本論文後半では、実証分析で用いた生産性のデータを、標準的な国際経済学のモデルに流し込んで定量分析を行い、そのモデルが現実の実質為替の変化をどれだけ説明できるかを分析した。まずは、貿易財に一物一価を仮定する、教科書的な二国二部門モデルで分析を行ったが、貿易財価格が生産性に応じて増加している事実と齟齬のある一物一価の仮定も原因となって、生産性の変化のみでは実質為替レートの変化を定量的にはほとんど説明できなかった。また、一物一価の仮定を緩めたり、世界全体(31カ国)のモデルに拡張したり、分類が恣意的になりえる貿易財・非貿易財の二部門モデルを23部門に拡張したり、あるいは中間財投入・貿易を考慮したりしても、モデルのパフォーマンスは改善しなかった。結論としては、標準的な国際経済学のモデルでは、各国各部門の生産性格差によって、長期的な実質為替の変化を説明するには限界があるということがわかった。

昨今、日本においては、実質賃金の伸び悩みを、為替減価とそれに伴う交易条件の悪化(輸出財価格の輸入財価格に対する相対的低下)に求める論調がみられる。確かに短期的には、戦争や災害といった国内の構造要因とは独立の事由によって輸入財(例えばエネルギー)価格が上昇し、家計の実質購買力を押し下げる局面は起こり得る。しかし、こうした要因は多くの場合、景気循環的・一時的な変動の説明には適しても、長期にわたる実質賃金の停滞トレンドを単独で説明するには限界がある。長期的には、交易条件そのものが均衡で決まる内生変数であり、賃金(単位労働費用)や生産性、価格設定行動・価格支配力、為替の調整などが絡み合って、輸出価格と輸入価格の相対関係(=交易条件)が形成される。したがって、交易条件の悪化のみをもって長期的な実質賃金のトレンドを説明しようとすることは、同時決定(相互依存)の関係を捨象し、会計的分解をそのまま因果解釈に置き換える点で、同語反復(トートロジー)に近い議論になりかねない。

実際に本論文では、生産性の上昇と賃金上昇の間に乖離が存在すること、そして自国通貨建て名目賃金の変化と実質為替の変化が高い相関をもつことを示した。とりわけ日本については、(為替変動の影響をメカニカルには受けにくい)「自国通貨建て名目賃金上昇率」が他国より低いことが、定量的にはほとんどそのまま実質実効為替レートの減価として現れている。これらを踏まえるならば、実質賃金の停滞を、交易条件の悪化という一見外生的にみえる要因のみに帰着させるべきではない。むしろ、国内における生産性上昇が賃金に十分に波及しない構造的要因が、為替の調整を通じて事後的に交易条件の悪化として観測され得る点を重視すべきである。換言すれば、実質賃金の回復は、対外的な価格環境の好転を座して待つしかない不可抗力ではなく、生産性向上の果実が賃金設定・所得分配に反映される連関を国内で再構築することによって、政策・制度・企業行動の組み合わせ次第で十分に実現し得る将来像である。

- 脚注

-

- ^ BS仮説とは、貿易財部門の価格が国際市場で決まると仮定すると、貿易財部門の相対生産性が高まることで賃金に上昇圧力がかかり、労働力の移動を通じて非貿易財部門にもその賃金上昇圧力が波及することでサービスの価格が上がり、結果として国内の物価水準が相対的に高くなる、というものである。