| 執筆者 | 森 知也(ファカルティフェロー)/小川 実起(京都大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 経済集積理論に基づく地域経済の定量分析手法の開発 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「経済集積理論に基づく地域経済の定量分析手法の開発」プロジェクト

世界は高齢化、少子化、急速な人口減少に直面している。人口減少に伴い、地方経済は急速に縮小する一方、大都市は地方から人口を吸収しつつも縮小していく。各国は、国全体を維持するためにどの都市を残すべきか、難しい決断を迫られている。本論は、人口減少の最前線にある日本のデータを用いて、生活共同体としての都市の持続可能性を評価する体系的な方法を提案する。この方法は、第3次産業の構成において大都市と小都市の間に成り立つ階層性を利用して、ある産業がその都市に持続的に立地できるための人口しきい値を特定する。この方法を応用すれば、生活に不可欠な産業集合を定義することで、持続可能な都市の人口規模を特定することができる。本論では、森が別途行っている個々の都市規模の将来予測と組み合わせることで、将来の持続可能都市の空間分布を予測し、持続可能都市を中心として、地域経済を機能的に縮小・再編することにより、人口減少に適応した地域経済の建設的縮小を促すことができる。

持続可能都市を同定するにあたり、人口集積としての都市を、人口密度が1,000人/㎢以上かつ総人口が1万人以上の地理的に連続した1㎞メッシュの集合として定義する。このように定義した都市の産業構造は、特に第3次産業について、大小都市間で極めて明確な階層性、つまり、小都市に立地する産業は概ね大都市にも立地するという法則性に従う。都市集積のこの性質を利用することで、ある産業の立地の有無の判定に、都市の人口規模を用いることができる。

1. 生活必需業種と持続可能都市

本論では、経済センサスより詳細な業種分類をもつNTTタウンページデータベースを用いて、「産婦人科」「スーパーストア」「コンビニエンスストア」「葬儀業」「クリーニング」を「生活必需業種」と定義し、生活必需業種すべてが立地する都市の人口しきい値を推定することにより、そのしきい値以上の人口を持つ都市を、持続可能都市として特定する(具体的にはYouden Indexを最大化する都市人口をしきい値として算出する)。ただし、ここでの「生活必需業種」の定義はあくまで例であり、目的に応じて適切な業種選択を行えばよい。この方法を、Mori and Murakami (2024)により推計された、日本の各都市の将来予測人口に適用することで、将来の都市の持続可能性を予測することができる。

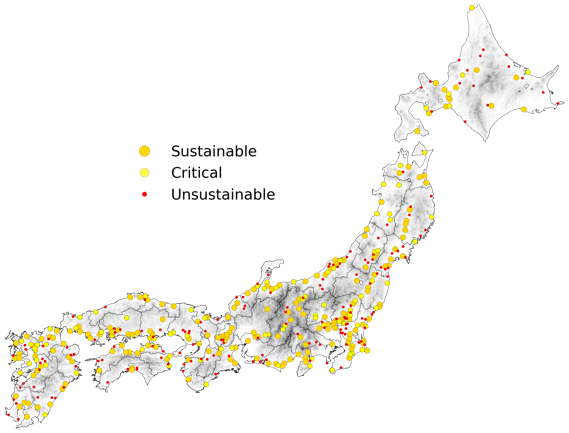

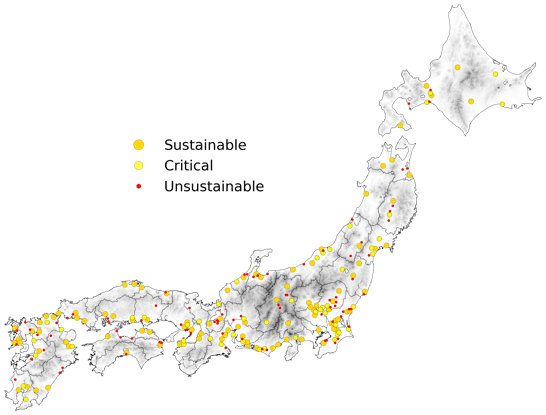

図1, 2はそれぞれ2020年と2120年の持続可能都市(金色)、持続不可能都市(赤色)、しきい値人口付近の都市(黄色)を示している。ただし、2120年の都市の予測人口には、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)による日本の人口の将来推計(中位)に基づいたMori and Murakami (2024)による推計結果を用いている。 図1で持続不可能都市と判定された多くの都市が、2120年までに消滅していることがわかる。

2. 持続可能自治体

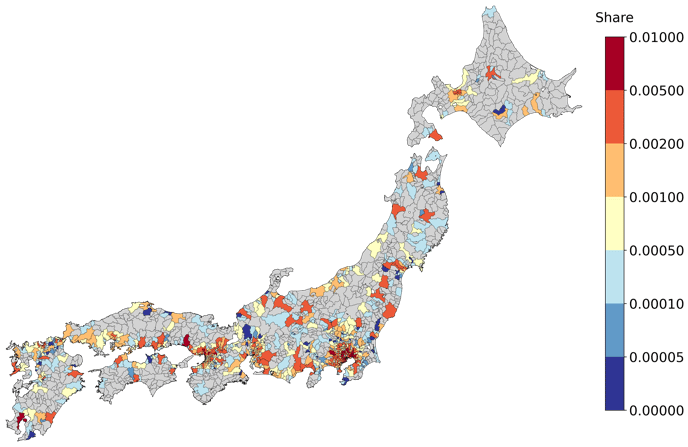

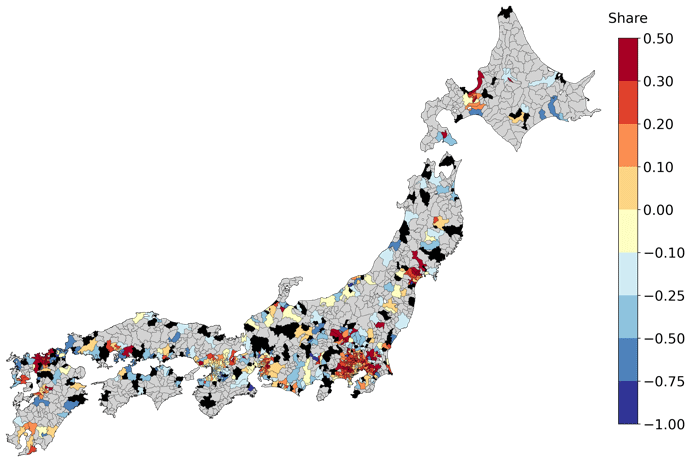

本論では、都市を市区町村に対応付けることにより、市区町村の持続可能性を算出することを試みている。図3, 4は、それぞれ2020年と2120年時の各市区町村に占める持続可能都市人口のシェアを示している。ただし、2120年の都市の予測人口には、社人研による日本の人口の将来推計(中位)に基づいたMori and Murakami (2024)による推計結果を用いている。 グレーの市区町村は、持続可能都市人口がゼロであり、持続不可能と判定された自治体である。図4において黒色の市区町村は、2020年時点で正であった持続可能都市人口が、2120年までに消滅したものを示している。図3, 4のグレー、図4の黒色で示される市区町村は、人口戦略会議による「消滅可能性自治体」に代替する、自治体の消滅可能性を示していると考えられる。

市区町村境界を2021年時で固定すると、本論の対象地域には1,807市区町村存在する。このうち持続不可能な市区町村数は、社人研による将来人口中位推計の下で、2020年から2120年までに894から1,085に、より現実的な低位推計の下では1,202に増える。つまり60%から67%の市区町村は100年後までに持続不可能になることが予想される。

3. 今後の方向性

本論では、急速に進む人口減少下で地域経済の建設的な縮小を促すために、都市集積の観点から有効な方法を提案した。具体的には、人口・産業の集積行動から、生活必需業種を一揃え維持することができる「持続可能都市」の特定、その市区町村へのマッピングの方法について提案したが、別の興味深い応用も考えられる。例えば、道路網データを用いることにより、持続可能都市から自動車で30分あるいは60分圏内に含まれる地域を基礎にして、個々の持続可能都市のサービス供給圏を求めることができる。より多数の持続可能都市の供給圏が重なり合う地域ほど持続可能性が高いであろう。そこから「持続可能地域生活圏」などの概念を導くことができ、望ましい行政区の規模や範囲を示唆することができるであろう。

- 参考文献

-

- Mori, Tomoya, and Daisuke Murakami. 2024. “Sustainability of cities under declining population and decreasing distance frictions: The case of Japan.” Unpublished manuscript, Kyoto University.