| 執筆者 | 倪 彬(法政大学)/小橋 文子(慶應義塾大学)/殷 婷(研究員(特任)) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | コロナ禍における日中少子高齢化問題に関する経済分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「コロナ禍における日中少子高齢化問題に関する経済分析」プロジェクト

日本では2016年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が施行され、企業に対して女性活躍に関する状況把握や行動計画の策定、情報公表が義務付けられた。さらに2020年には義務内容が強化され、大企業を中心に実効性ある取組が求められるようになった。本研究は、こうした制度変更が企業内の男女賃金差にどのような影響を与えたのかを、企業のグローバル化、とくに海外直接投資(FDI)の状況と組み合わせて検証したものである。とりわけ、グローバルに事業を展開する企業ほど制度変更に敏感に反応し、男女賃金差の縮小を促すのかという問いに焦点を当てた。

分析の結果、2020年の制度変更後、FDIを行っている企業(FDI企業)ではそうでない企業(非FDI企業)と比べて男女賃金差が有意に縮小したことが明らかになった。特に、海外子会社の数が多い企業ほど効果が強く現れ、グローバル企業ほど制度変更の効果が顕著であることが示された。また、制度変更の法的対象は大企業に限られていたにもかかわらず、中小企業にも男女賃金差縮小の効果が及んでいた。これは、制度変更が社会的なシグナルとして機能し、将来的な義務化を見越した自発的対応を企業に促したためと考えられる。さらに、日本との時差が大きい国・地域に進出している企業では、制度変更による男女賃金差縮小の効果が弱まる傾向も観察された。時差が大きいと勤務時間外での対応が必要となり、女性労働者が不利な評価を受けやすい環境が生じる可能性が示唆される。

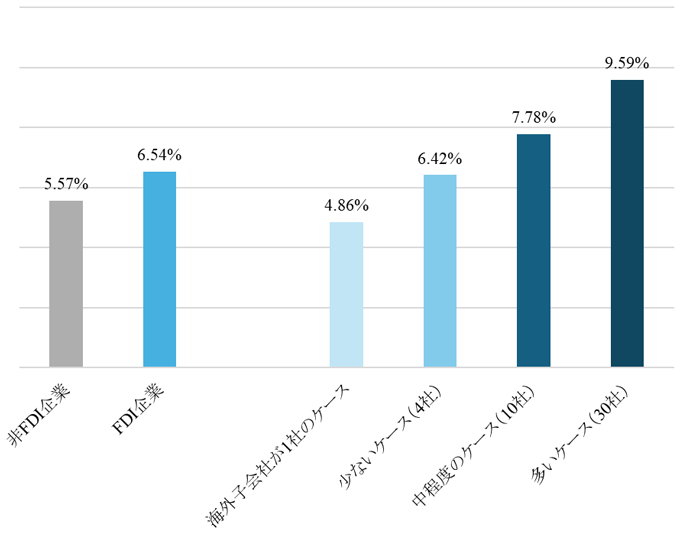

図1は、本研究の主要な結果である原論文表5の列(3)と列(4)の推定係数を図示したものである。「女性ダミー×制度変更後ダミー」の交差項の係数(0.0542)は、非FDI企業における制度変更後の女性の男性に対する相対的な賃金上昇を捉える。被説明変数は賃金総額の対数値であるため、制度変更後の男女賃金差の縮小効果は、(e0.0542-1)×100≈5.57%と計算できる。同様に、FDI企業における制度変更後の男女賃金差の縮小効果は、「女性ダミー×制度変更後ダミー」に三重差分項「女性ダミー×制度変更後ダミー×FDIダミー」の影響を合算して求められる。海外子会社数については、分析対象サンプルの平均値は15.6社であるが、分布は強く右裾に伸びている。このため、25%点に相当する「1社」、中央値に相当する「4社」、中央値から75%点までの代表値「10社」、75%点から90%点までの代表値「30社」を選び、それぞれについて制度変更後の男女賃金差の縮小効果を計算した。

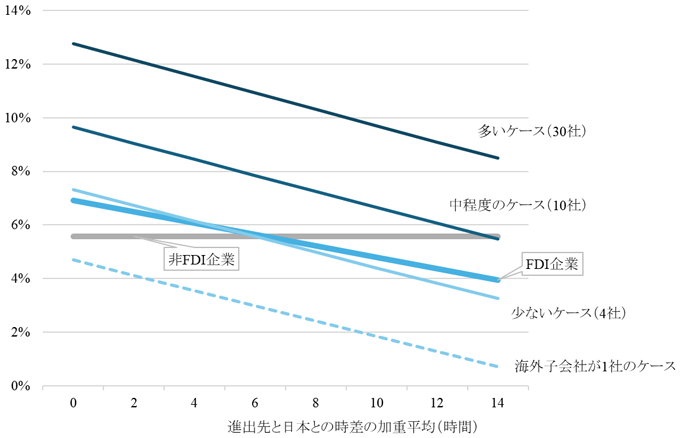

図2では、原論文表8の列(3)と列(4)の「女性ダミー×制度変更後ダミー」と「女性ダミー×制度変更後ダミー×FDI」、そして四重差分項「女性ダミー×制度変更後ダミー×FDI×タイムゾーン差」の推定係数をもとに、進出先と日本との平均時差の大きさによって制度変更後の男女賃金差の縮小効果がどのように変化するかを図示している。図1と同様、非FDI企業とFDI企業の比較に加え、海外子会社数が1社、少ない(4社)、中程度(10社)、多い(30社)のケースを比較した。

2つの図より、FDI企業ほど制度変更による男女賃金差の縮小効果が強く現れるが、海外子会社数が多いほど効果が強まる一方、進出先と日本との時差が大きいほど効果は弱まる傾向が確認できる。グローバル企業における効果が進出先との時差の大きさによって減退される傾向が確認されたことは、制度の意図する効果を確実に実現するためには、企業の海外進出状況や国際的な業務環境をも考慮に入れた制度設計が有用である可能性を示唆している。また、制度変更の効果が法的な対象企業に限定されず、社会全体に波及した点は、制度の設計において対象範囲の線引きよりも、制度全体の予見可能性や社会的受容の重要性を示している。女性活躍推進のための制度設計においては、法的対象企業を超えて広がる社会的波及効果を意識しつつ、国際的な業務環境に適応できる柔軟な働き方を支援する施策を組み合わせることが重要なのではないだろうか。