| 執筆者 | 黒田 祥子(ファカルティフェロー)/北川 梨津(コロンビア大学)/荒川 豊(九州大学)/藤田 周弥(さんぽワークス株式会社)/荒木 郁乃(積水化学工業株式会社) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 多様な働き方と健康・生産性に関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「多様な働き方と健康・生産性に関する研究」プロジェクト

本研究は、女性のホルモンバランスの変動が体調に及ぼす影響と、それが仕事の生産性にどのように関係しているのかを明らかにすることを目的としたものである。特に、女性特有の症状が生産性の低下につながるという既存研究の知見を踏まえつつ、女性自身がどの程度その影響を正確に認識しているのかに焦点を当てた。

これまでの研究では、月経に関連する女性特有の症状が健康関連の生活の質や仕事の生産性に与える影響について、多くの知見が蓄積されている。例えば、オランダの大規模調査では80.7%の女性がプレゼンティイズムを経験し、月経症状による年間生産性損失は8.9日間に相当すると報告されている。また、日本の研究でも74%の女性が月経症状を抱えており、その年間経済損失は約6,830億円と報告する文献もある。さらに、月経前症候群(PMS)や月経前不快気分障害(PMDD)を有する女性は、そうでない女性に比べて労働生産性の低下や欠勤率が高いことが示されている。

しかし、こうした研究の多くは、女性自身に「女性特有の症状があるときの生産性」について尋ね、その回答をもとに経済損失額を試算する方法を採用している。このアプローチは、女性自身が生産性低下を正確に認識しているということが前提となっている。しかし、日々忙しく過ごしている多くの人にとって、自身の生産性の変化を客観的に把握することは難しく、過去の体調不良のときの記憶は薄れることも考えられる。一方で、不快な症状の記憶が強く残ることにより、生産性への影響を過大評価してしまう可能性もある。

そこで本研究では、某プライム上場製造業企業の20~30歳代従業員女性を対象に、日々の体調や生産性を56日間記録するプログラムを実施し、ランダム化比較試験(RCT)を用いた分析を行った。具体的には、①日々の記録を行う群と記録を行わない群に分け、②女性には記録群をさらに、途中で記録を可視化し生活改善のアドバイスを送る群と送らない群に分けるという入れ子型のRCTを実施した。①は日々の記録による自己理解の向上、②は記録のフィードバックによる行動変容を目的とした。なお、①については、同じく20~30歳代の男性従業員との比較検証も行った。

プログラムを実施した結果、RCT①は女性についてのみ記録群は非記録群に比べ、プログラム終了後に「女性特有の症状による生産性」を上方修正する傾向が見られた。同様のプログラムに参加した男性では、RCT①による生産性に関する自己認識の修正は観察されなかった。一方、RCT②の効果は確認されなかった。

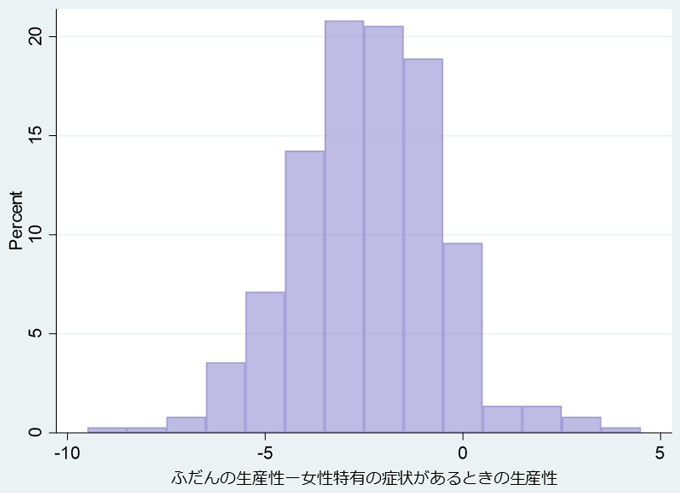

これらの結果が得られた背景を考察するために、図1には、プログラム開始前に参加者に回答してもらった「(女性特有の症状がないときの)ふだんの生産性」と「女性特有の症状があるときの生産性」の差を示したグラフを掲載した。2つの生産性はそれぞれ0-10のスケールで回答してもらったものであり、数値は大きくなるほど生産性が高いことを示している。

図1をみると、多くの女性が、女性特有の症状があるときの生産性が、11段階中、1~4ポイントほど下がると回答していた。一方、下がらない(=0)と回答した女性は10%に満たなかった。

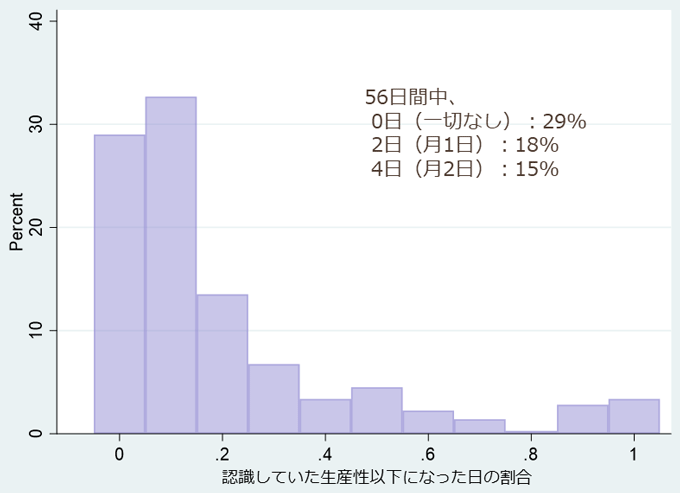

続いて、図2にはプログラム期間の実際の日々の生産性データを用いて、56日間の計測期間中、回答者自身が認識していた「女性特有の症状があるときの生産性」以下になった日の割合を個人別に計算した結果を示した。

図2を観察すると、全56日間のうち、本人が事前に申告していた「女性特有の症状があるときの生産性」以下になる日が一日もなかった人が約3割、月に1日程度だった人が約18%存在していたことがわかった。そして本稿の分析の結果、実際に事前申告の生産性を下回る日が少なかった人ほど、プログラム後に生産性に関する自己認識を上方修正する傾向があった。

これらの結果は、女性は月内の体調変動が大きいために自身の生産性の変動を正確に把握していない可能性を示唆する。日々の記録をつけることによって、自身の毎日の生産性を理解し、自己認識を上方修正することにつながったと考えられる。女性は自身の生産性を実際よりも低く見積もっている傾向があり、この点は、女性は症状があっても生産性の低下はそれほど大きくないことを示した黒田・荒川・藤田・荒木(2025)とも整合的である。体調が悪いと感じると、生産性も低下していると考えてしまう固定観念が影響している可能性がある。

女性特有の症状があるときに自身の生産性を過小評価する傾向があるとすれば、それは経済損失の試算にとどまらず、働く女性にとって様々な面に影響している可能性が考えられる。本研究の結果のみで政策的示唆を導出することは慎重に行う必要があるが、例えば、症状が重い女性ほど、自身の生産性を過小評価する結果、目標設定が低くなったり、希望する職種や昇進の機会を避けたりする可能性もある。また、生産性が低下していると認識している時期のキャリア面談や自己評価調査は、キャリア形成に影響を与えるかもしれない。先行研究では、女性が男性に比べて賃金交渉を行わないことが経済格差につながっているとする研究もある。今後は、女性特有の症状に起因する女性自身の生産性認識の歪みが、キャリア形成や経済的格差にどのように影響を与えているのかを検討することが重要である。