| 執筆者 | 黒田 祥子(ファカルティフェロー)/荒川 豊(九州大学)/藤田 周弥(さんぽワークス株式会社)/荒木 郁乃(積水化学工業株式会社) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 多様な働き方と健康・生産性に関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「多様な働き方と健康・生産性に関する研究」プロジェクト

本研究は、日々の健康状態が仕事のパフォーマンスにどのような影響を与えるのか、またその影響に男女差があるのかを明らかにすることを目的としたものである。

健康は生活において非常に重要な要素である。多くの人は「健康」と聞くと、病院での検査結果を思い浮かべるかもしれない。しかし、病気ではなくても日常的に体調がすぐれないと感じることが頻繁にある場合、その人の生活や仕事に大きな影響を及ぼす。

特に女性はホルモンバランスの変動によって体調が変化しやすいことが知られている。妊娠・出産、月経、月経前症候群(PMS)、更年期障害など、女性特有の生理的な要因は多くある。ただし、体調の変化は個人によって異なり、女性の中でも不調を感じる頻度や程度には差がある。また、男性の中にも日々体調がすぐれないと感じながら働いている人は少なくない。

これまでの研究では、経済学の分野で男女間の経済格差に関する研究は多く行われてきた。しかし、生物学的な性差、特にホルモンバランスの影響が仕事のパフォーマンスにどのように影響を与えるのかについては、十分に研究されていなかった。特に、月経関連の体調不良による欠勤(アブセンティイズム)が賃金に与える影響を調べた研究はいくつかあるが、その結果は一貫していない。

一方で、産業保健や疫学の分野では、経済学とは異なる視点から、体調不良による生産性の低下(プレゼンティイズム)について研究が進められている。これらの研究では、女性特有の症状が生産性の低下につながることや、その経済的損失が無視できないものであることが報告されている。しかし、これらの研究の多くは女性に限定した調査であり、さらに単発のアンケート調査による回顧的なデータが中心であった。そのため、記憶や認識のバイアスが影響し、実際の症状や生産性の変化を正確に捉えられていない可能性がある。

本研究では、このような課題を克服するために、新しいデータ収集方法を採用した。スマートフォンアプリを開発し、毎晩1分程度で回答できるアンケートを配信して、某プライム上場製造業企業の約500名の従業員男女(20-30代)を対象に56日間連続でデータを収集した。日々の体調や生産性をリアルタイムで測定し、男女差や個人差を分析した。

本研究の特徴は以下の4点にある。第一に、同一個人の日々のデータを連続して収集し、同じ個人の体調や生産性の変化を詳細に分析すること。第二に、男女の比較を実施し、男性の体調不良の影響も考慮すること。第三に、女性同士の比較も行い、個人ごとの違いを明らかにすること。第四に、国際的な生産性指標(HPQ)を活用し、体調による生産性の変化を詳細に測定すること、である。

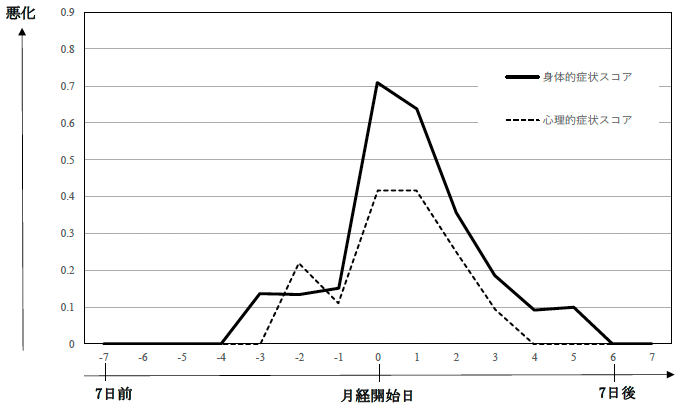

本研究で得られた主な結果は以下の通りである。まず、日々の体調不良の頻度には男女差があり、平均的には女性の方が男性よりも体調不良を感じる日が多いが、男性でも体調不良を感じる人は一定数存在する。次に、女性の間でも体調のばらつきが大きく、女性特有の症状が頻繁にある人とあまり感じない人の差が大きい。月経前後では、図に示したとおり、約8日間、身体的・心理的な不調が現れることが確認された。

そして、体調と生産性の関係には男女差があり、体調が悪化すると男女ともに生産性が低下するものの、同じ程度の身体的症状の場合、女性の生産性低下幅は男性の約半分程度に留まることが明らかになった。これまでの研究では、女性特有の体調不良が生産性に与えるマイナスの影響が強調されてきた。しかし、本研究では、体調が悪くても生産性の低下を最小限に抑えている女性が多いことがわかった。

本研究は一つの企業の従業員を対象にしたものであり、他の業種や職種でも同様の結果が得られるかどうかは、今後の研究で検証する必要がある。また、「女性の生産性低下は小さい」からといって、女性の体調不良を軽視してよいわけではない。多くの女性は体調が悪くても、それを表に出さずに仕事を続けている。企業や社会は、この事実を認識した上で、体調による生産性の低下をゼロにする、あるいは生産性を向上させるための環境づくりを進めるべきである。例えば、柔軟な働き方(リモートワークやフレックスタイム制)が、体調不良を抱える人々の生産性向上にどの程度貢献するのかを検討することも、今後の重要な課題となる。