| 執筆者 | 川島 富士雄(神戸大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 現代国際通商・投資システムの総合的研究(第VI期) |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「現代国際通商・投資システムの総合的研究(第VI期)」プロジェクト

2022年11月のChat GPT提供開始を皮切りに、現在、生成人工知能(AI)が著しい発展を見せており、これを受け、いかにAIを規制すべきか各国内及び国際的なレベルで活発な議論が展開されている。同様に、中国において生成AIの開発・実装が急速に進んでいるが、2023年4月、国家インターネット情報弁公室は、それに対し先手を打つように、開発段階からサービス提供までを対象とした、極めて管理・規制色の強い「生成AIサービス管理弁法草案」(以下「本草案」という。)を公表した。しかし、同年7月、同弁公室、国家発展改革委員会、教育部、科学技術部、工業・情報化部、公安部及び国家ラジオテレビ総局の7部門連名で制定・公布された「同暫定弁法」(以下「本弁法」という。)では、より技術革新に配慮した内容に急転換が図られた。

2023年秋、米国が国内におけるAI等規制関連の政策空間を確保する必要性から、インド太平洋経済枠組み(IPEF)や世界貿易機関(WTO)電子商取引交渉での提案を取下げた動きに見られるように、AIガバナンスを巡る各国内の議論や利害状況は、国際的な電子商取引ルール交渉等に大きな影響を与えうる。そうした背景の下、本稿は、中国国内におけるAI規制の動向を詳細に分析することを通じ、国内での利害状況等を把握し、国際交渉における中国の現時点での姿勢の理解に資するとともに、今後の変化の兆しを読み取り、国際的なAIガバナンスに対する将来の影響を予測するための基盤を提供するよう努める。

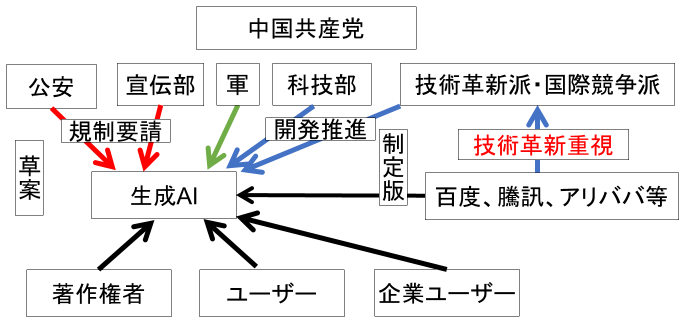

本稿における本草案から本弁法へ急展開の詳細な分析によって示された、技術革新を重視するとの「規制と技術革新」の均衡点は、2022年以降の世論操作等の安全の確保よりも、技術革新・国際競争力等、経済面を重視する独禁法をめぐる政策状況と基本的に整合的に理解することができる(詳細は本文図解3参照)。加えて、生成AIを越えて、AI全般については、米中対立の文脈において、軍事力向上のための技術としての応用も期待されるところ、共産党内の政治力学において、本来、安全重視部門に分類される人民解放軍が、図解のように、むしろ技術革新重視の立場を後押ししている可能性も指摘できる。

その他、本稿における知見を整理すれば以下のとおりである。

① 日米欧中及び国際レベルにおいて、AIガバナンスに関し重視されている基本原則やリスク要因リストはほぼ共通している(詳細は本文図表3参照)。その意味で、中国における議論状況から学べることは多く、それを日本及び国際レベルの議論において無視することは適切ではない。

② 他方で、AIのリスク要因に関する重点は、EUが人権侵害リスクに置かれているのに対し、中国は、世論操作管理上の、つまりは体制維持上のリスクを重視しているため、中国における議論状況から単純に示唆を得ることには、危険性が内在する。

③ 技術革新・発展と安全・規制の間のバランスのとり方について、米中は、技術革新・発展>安全・規制、EUは安全・規制>技術開発・発展と、それぞれ重要な特徴を見出すことができる。日本は、従来、EUよりも米中に近い立場であった。AI法案の制定により、日本はEUに近づいたとの評価もあろうが、同法案は、ソフトローアプローチとハードローアプローチの混合アプローチを採用していると考えるのが妥当であろう。米国のトランプ第2次政権が規制よりも明確に技術革新を重視する立場をとりつつある現在、日本に最も近い立場なのは、中国である可能性がある。

④ 習近平政権下では、「安全>経済発展・技術革新」の傾向が強いと言われるが、本稿で扱ったAI分野は必ずしもそうした単純な理解が妥当しない具体例を提供している。しばしば現在の中国は習近平独裁とも言われるが、筆者の従来の関連研究及び本稿における研究は、国務院の省庁間や共産党の影響力のある各派閥間で重要な政策決定過程が展開され、利害調整が行われていることを強く示唆するものとなっている。ただし、本稿の知見は、米中の軍事力競争に直接影響するため、人民解放軍等、安全保障を重視する派閥・部門もその開発に関心を持つと考えられる、AI分野ゆえの独自の特性を示していると理解すべきなのか、さらなる研究を進める必要がある。

⑤ 現時点で中国の姿勢はAI開発推進重視で落ち着いているように見えるが、リスク要因が体制の安定性にまで及べば、急激な変化も生じうる。同様の事象は、デジタルプラットフォーム事業者の規制においても発生している。

⑥ 国内における議論状況や利益バランス状況が、中国の国際的なAI戦略において、どのように反映されているか。2021年9月に中国がデジタル経済連携協定(DEPA)に加入申請した背景に、AIガバナンスも含め国際ルールの制定に積極的に関与する意欲があるとの研究もあるところ、本弁法6条1項も「生成AIに関連する国際ルールの制定に参与する(参与生成式人工智能相关国国際規則制定)」との意欲表明を行っており、そうした理解を裏付けるものとなっている。また、中国が2023年の一帯一路会議で提唱した「グローバルAIガバナンスイニシアチブ」では、人間本位、平和、民主、自由等の人類共通の価値に合致、AIによるAIガバナンス、途上国の発言権確保、国際連合中心等の原則をうたいつつ、本稿で確認した発展・安全双方重視の原則やリスクベース分類分級管理アプローチに言及する等、国内における均衡点を如実に反映した内容となっている。

⑦ 国際的なAIガバナンス形成過程への積極的な関与姿勢は、国内で開発し、競争力を向上したAIを、海外に向け積極的に輸出・提供する戦略を示唆している可能性もある。10億を超える人口を抱え、膨大なデータを活用し、AI開発において競争優位が認められる中国が、将来、AI輸出においても攻勢に出る未来図を想定する必要があると筆者が指摘するまでもなく、DeepSeekの登場が既に、その未来図の実現可能性を明確な形で示してしまった。他方で、本弁法に見られる国内ガバナンス(例えば、国家の開発過程への介入の余地等)が、今後、中国の競争優位にどのような影響を与えるかも注目に値する。

⑧ 中国におけるAIの開発と規制の間で絶妙なバランスをとろうとする基本戦略は、日本におけるアプローチと極めて近く、AI開発、実装及び利用で先行する中国における政策の基本設計や運用の細部は、日本にとって重要な参照価値があろう。