| 執筆者 | 川瀬 剛志(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 現代国際通商・投資システムの総合的研究(第VI期) |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「現代国際通商・投資システムの総合的研究(第VI期)」プロジェクト

米国半導体輸出規制

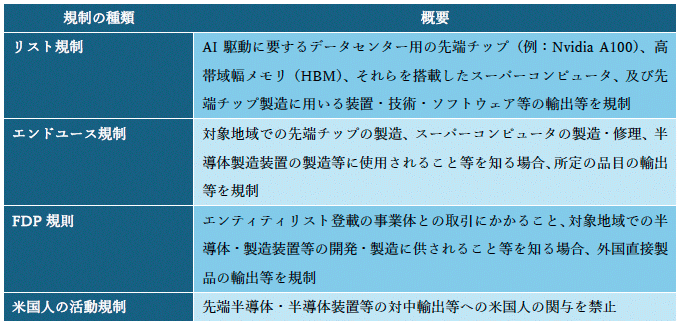

米国は第1次トランプ政権時代の2019年5月にファーウェイ及びその関連会社を中心に中国半導体産業への輸出規制を強化してきたが、バイデン政権は2022年10月に米国輸出管理規則(EAR)を改定し、より包括的に先端チップ、スーパーコンピュータ及びその設計・製造・試験等にかかる物資・技術等について、輸出、再輸出、及び外国内での移転に許可制を導入した。以後この措置は23年10月、24年4月、同12月に順次改正され、主な現行規則の概要は以下の表のとおりとなっている。対象地域は当初の中国(含・香港)及びマカオから、後にロシア、北朝鮮、イランなど45カ国に拡大された。

米国による度重なる協力要請の結果、2023年5月に日本、9月にオランダも、それぞれ半導体製造装置・素材等の輸出規制を一部強化した。

米国の意図

米国のサリバン安全保障担当大統領補佐官(当時)によれば、一連の措置の目的は、半導体の対中技術的優位を可能なかぎり拡大すること(“as large of a lead as possible”)にある。つまり、先端チップ及びスーパーコンピュータのみならず、その開発・設計・製造・試験に要する装置、技術、ソフトウェア等への中国によるアクセスを包括的に阻害し、中国内の半導体製造エコシステムの技術水準を現状で頭打ちにすることを試みるものである。

米国の措置は、半導体製造プロセスのうち、集積回路(IC)のパターンをシリコンウェハ上に作り込む「前工程」に要する装置や技術等の規制に重点を置いている。この工程に要する装置・技術等は日米欧でシェアの大半を占め、チョークポイントとなりうる品目が多い。

その一方で、米国は2022年CHIPS法の巨額支援によって、米国内に半導体製造の完結したサプライチェーンを構築し、中国を半導体技術水準・製造能力で引き離すことを試みる。

半導体、AIと安全保障

従来から半導体は広く武器・装備品に使用されるが、ウクライナ戦争におけるドローンや巡航ミサイルの制御や米国の「オフセット戦略」においては、AI制御による自走式・自律型兵器(車両、潜水艦、航空機等)の開発・配備が重視されている。

また、こうした個別兵器の制御のみならず、AIは戦場の端末から上がる大量の情報を処理することで戦況分析・作戦立案を支援し、またインテリジェンスで優位に立つことを可能にする。加えて、サイバー攻撃によるインフラ麻痺、選挙介入、国家元首のフェイク画像(「偽ゼレンスキー」)など、AIは公の秩序としての安全保障も脅かす。こうしたAIの深層学習を可能にするスーパーコンピュータ上での計算能力は、高性能のGPUが決する。

WTO協定適合性

このように半導体の安全保障における重要性は否定できない一方、輸出許可制はGATT11条1項違反を構成する。既に中国はWTOに当該措置に関する紛争を付託しているが、争点はGATT21条(安全保障例外)による正当化の可否になる。米国の意図は短期的・具体的な脅威への対応ではなく、中国に対する半導体技術水準の優位による広い意味での長期的な軍備(preparedness)にあることが窺えるが、こうした状況に適用可能性のある規定はGATT21条(b)(ii)のみである。(b)(ii)は、軍事施設への物資供給を目的とする取引に対する措置で、安全保障上の重大な利益の保護に必要と加盟国が考えるものを正当化する。

米国の一連の輸出規制は、軍事転用の蓋然性やその場合の事態の重大性に鑑み、先端チップ及びスーパーコンピュータの取引、特にエンティティリスト登載の事業体が関与するものを規制する場合には(b)(ii)該当性が高い。他方、半導体製造装置・技術・ソフトウェアについては通常軍事施設で使用される蓋然性は低く、(b)(ii)該当性を担保するためには、これらの物資の取引の目的が軍事施設への供給にあることを、より明確にする必要がある。

同条(b)柱書は「安全保障上の重大な利益」の説明を求めるが、米国は先端チップ及びスーパーコンピュータの安全保障上の重要性を抽象的に説明するにとどまる。同盟国や米国内産業もこれを不十分としており、米国はより丁寧かつ明確な説明を要する。

結論として、GATT21条は半導体輸出規制を必要最低限(“small yard, high fence”)に限定しないが、予防的な安全保障を理由に包括的な規制を無条件に正当化するものでもない。

安全保障例外のアップデートと「半導体貿易・安全保障フォーラム」の設立

1947年当時のままのGATT21条の文言は冷戦前夜の安全保障環境を投影したもので、本稿の考察はそのアップデートの必要性を強く示唆する。しかし、米中対立やウクライナ侵攻など正に現在の安全保障環境を背景とすればこそ、その実現可能性は極めて低い。

他方、米国一国の判断によらず、同盟国間で半導体関連製品の安全保障上の重要性について認識を共有し、各国の輸出管理について意見交換・協力を行うフォーラムは、半導体輸出管理の正統性を高める点で有益である。また、輸出規制と併せて、補助金競争、過剰生産問題、サプライチェーン強靭化など、半導体貿易を経済安全保障の観点から議論する「半導体貿易・安全保障フォーラム」のような枠組みの設置は検討に値する。

- 参考文献

-

- 太田泰彦(2024)『2030半導体の地政学(増補版)』日本経済新聞社.

- ミラー, クリス(千葉敏生訳)(2023)『半導体戦争-世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』ダイヤモンド社.

- 湯之上隆(2023)『半導体有事』文藝春秋.

- Bown, Chad P. (2020) “How the United States Marched the Semiconductor Industry into Its Trade War with China,” East Asian Economic Review Vol. 24 Issue 4: 349–388.

- Brunel, André (2023) “A Proposal for a Semiconductor Export Control Treaty,” Journal of Business & Technology Law Vol. 19 No. 1: 1–52.

- Ikeda, Kentaro (2021) “A Proposed Interpretation of GATT Article XXI(b)(ii) in Light of Its Implications for Export Control,” Cornell International Law Journal Vol. 54 No. 3: 437–477.

- Kawase, Tsuyoshi (2023) “Security Clauses and Evolving Notions of National Security in the WTO in the Age of ‘Securitization of Everything’,” in Dai Yokomizo et al. eds., Changing Orders in International Economic Law Vol. I, 94–113.

- Pinchis-Paulsen, Mona (2020) “Trade Multilateralism and U.S. National Security: The Making of the GATT Security Exceptions,” Michigan Journal of International Law Vol. 41 Issue 1: 109–193.

- Pinchis-Paulsen, Mona (2025) “The Past, Present, and Potential of Economic Security,” Yale Journal of International Law Vol. 50 (forthcoming, last revised July 25, 2024), available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4604958.

- Slawotsky, Joel (2021) “The Fusion of Ideology, Technology and Economic Power: Implications of the Emerging New United States National Security Conceptualization,” Chinese Journal of International Law Vol. 20, Issue 1: 3–62.