| 執筆者 | WANG Liya(早稲田大学)/ZHANG Yingchao(ダーラム大学)/朝井 友紀子(シカゴ大学)/大湾 秀雄(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 人的資本投資、経営の役割と生産性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「人的資本投資、経営の役割と生産性」プロジェクト

キャリアの成功の規定要因として、性格特性の重要性を指摘する研究が増えてきている (Mount and Barrick, 1998; Groysberg, 2010; Borghans et al., 2008; Gensowski, 2018; Wilmot et al., 2019; Heckman et al., 2021)。これら研究では、性格特性のうち特に外向性や誠実性が、昇進に影響を及ぼすことが指摘されているが、なぜ特定の性格特性が昇進に影響を及ぼすかのメカニズムについてはまだ明らかにされていない。特に、性格特性が生産性を上げることに貢献するのか、リーダーとしての資質をシグナリングするのか、それとも昇進を決定する者との関係を改善するのか、についてはわかっていない部分が多い。

本研究では、ビジネスソリューション企業の人事情報を用いて、性格特性が昇進に及ぼす影響を検証するとともに、そのメカニズムについても検証した。本稿で用いるデータの利点としては、全社員が受験した適性検査のデータの性格特性に関連する回答から心理学における「ビッグファイブ」の5つの性格特性を割り出せること、縦断的なデータの構造を利用して従業員のスキル開発と性格特性との関連を検証できること、そして役割等級を用いて役割とタスクの割り当てとの関連についても検証できることが挙げられる。

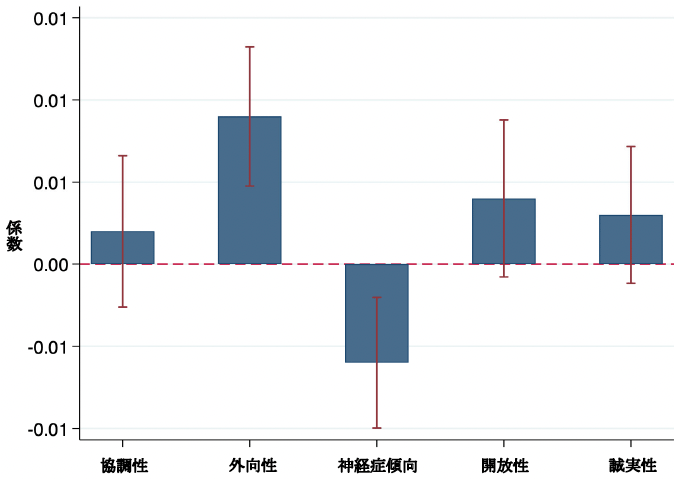

図1は「ビッグファイブ」の5つの性格特性が昇進確率に及ぼす影響を検証した回帰分析の係数(青い棒グラフ)と標準誤差(赤線)を示したものである。回帰分析では、期首における従業員の基本属性(性別、勤続年数、勤続年数の自乗、年齢、年齢の自乗、婚姻状態、子どもの数、学歴、新卒/中途採用の有無)を統制変数として加えている。また、年次固定効果、職場固定効果、上司固定効果を加えることで、それぞれ、年次による昇進確率の差、ある特定の従業員が特定の職場にアサインされることに起因する昇進確率の差、上司の割り当てがランダムでないことに起因する昇進確率の差を統制している。また、5つの性格特性の指標は、平均が0、標準偏差が1となるように標準化することで、異なる分布を持つ5つの性格特性の影響を比較しやすくしている。

分析の結果、外向性の高い従業員は昇進する可能性が高いことがわかった。外向性のスコアが平均より1標準偏差分上がるにつれ、昇進確率が0.9パーセントポイント上昇すること、すなわち平均昇進確率(4.6%)を鑑みると、昇進確率が20%上昇することが明らかになった。一方、神経症傾向が強いほど、昇進確率は引き下がることが見て取れ、神経症傾向が1標準偏差上昇するにつれ、昇進確率が0.6パーセントポイント減少、平均昇進確率を鑑みると昇進確率が13%減少することがわかった。図は割愛するが、男女の性格特性については、男性は外向性のスコアが女性よりも高くなる傾向がある一方、協調性のスコアが低い傾向にあり、特に外向性の高さは昇進の高さと相関しているため、これが昇進における男女格差の一因となっていることが示唆された。

当該企業の昇進は、役割とタスクの割り当て、そして期末の達成度評価によって決定される。したがって、性格特性が昇進に及ぼす影響に対する媒介効果を、役割とタスクの割り当てと達成度評価が有するかどうかについて検証した。分析の結果、役割とタスクの割り当ては大きな媒介効果となっているが、達成度評価を通じた効果は小さいことが明らかになった。つまり、昇進は達成度といった短期的な評価をもとにしたものではなく、むしろ上司が成長が期待できる従業員に対して、より高度な役割やタスクを任せ、その結果、昇進確率が高くなるといったメカニズムが生じていることが明らかになった。

性格特性のうちとりわけ外向性の役割が重要なのは、外向性スコアが昇進後の業績評価の予測の説明力が相対的に高いことから生産性に起因したものであることが推察できる。次の4つの仮説を立ててメカニズムの検証を行った。

仮説1 上司は外向的な人の自己アピールを能力のシグナルと勘違いする。

仮説2a 外向的な人は高い対人スキルを素早く身につける傾向がある。

仮説2b 外向的な人は当初から高い対人スキルを保持する傾向がある。

仮説3 外向的な人は、業務割り当ての決定権を持つ上司との関係構築能力に長けている。

その結果、仮説2bと仮説3のみ支持された。つまり、第一に、外向的な従業員は元々対人スキルに優れている。対人スキルは、性格特性と役割やタスクの割り当ての間の関係を完全に媒介しており、それがより高度な役割やタスクの割り当てを受けることに繋がっている。第二に、外向的な従業員は上司と過ごす時間が長くなるほどより強い関係を築き、「えこひいき」や上司からの信頼を通じて、昇進確率の高い役割やタスクの割り当てを受ける。第二の点は、それが上司の業績評価の向上には繋がっていないことから、コミュニケーションコストの低減といった生産性要因ではないことが示唆される。

これらの分析結果から、性格特性が対人スキルの保有と相関しており、また対人関係を左右する結果、内部労働市場における人材配置に影響を及ぼすことが明らかになった。特に、外向性の高い従業員が昇進しやすいといった傾向は、完全に生産性に基づく判断のみではないことがうかがわれ、昇進プロセスの公平性といった点では必ずしも好ましくない。昇進におけるバイアスを取り除くためには、昇進を複数人で決定するプロセスを確立することや、役割やタスクの割り当てにおける上司の裁量に制約を課すことが求められていると言えよう。