| 執筆者 | 千葉 大奈(マカオ大学)/尾野 嘉邦(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 持続可能な社会実現への挑戦:実験とデータを活用した社会科学のアプローチによる解決策の探求 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「持続可能な社会実現への挑戦:実験とデータを活用した社会科学のアプローチによる解決策の探求」プロジェクト

家族の経験、とりわけ子どもの性別は、親の政治的態度を再形成し、従来の「親から子へ」という一方向的な政治的社会化のモデルを覆す可能性がある。先進民主主義諸国における研究では、第一子が女児であった父親はジェンダーにもとづく役割意識に関してより平等主義的な考え方を持つ傾向があることが確認されており、これは「第一子娘効果」として知られている。しかし、より保守的な、あるいは非西洋的な文脈において同様の効果が見られるかどうかについては、まだ明らかになっていない。本研究は、安定した民主主義制度を持ちながらもジェンダー不平等が根強い日本において、この効果の有無を検証するものである。

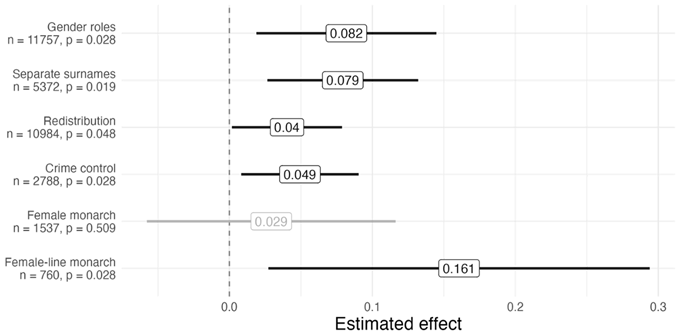

日本の大規模な社会調査データを用い、第一子が娘か息子かによって父親の意識の違いが生じるかを分析した。第一子の性別は基本的にランダムに決まるため、それを「自然実験」として活用することで因果関係を検証できる。本研究では、父親の年齢や教育水準などを統制したうえで、第一子の性別がジェンダー関連の態度に与える影響を推定した。その結果を図1に示す。

分析の結果、第一子がたまたま女児であった父親は、男児であった父親と比べて、次のような傾向を示した。

- 伝統的な性別役割(夫は働き、妻は家庭)に否定的

- 夫婦別姓の導入に賛成

- 所得再分配政策を支持(特に女性が多いひとり親世帯の貧困への関心が背景)

- 犯罪防止政策への支出拡大を支持(女性の安全への配慮が関与)

- 女性皇族の子どもが天皇になること(女系天皇)に賛成

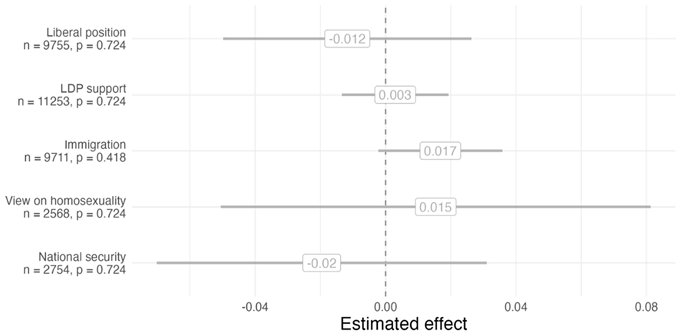

一方で、図2に示すように、第一子が女児であるかどうかは、「政党支持」「保守/リベラルの自己認識」「移民政策」「同性愛への態度」「安全保障政策」といった、ジェンダーに直接関係しない政治的態度には影響していなかった。つまり、娘を持つことは父親を全般的にリベラルにするわけではなく、性別や女性の地位に関わる分野に限定して意識を変えることが明らかになった。

本研究は、日本のように文化的に保守的で男女格差が根強い社会においても「第一子娘効果」が存在することを示した。娘を持つ父親が身近な経験を通じてジェンダー平等を支持するようになるという点は、社会変革の新たなきっかけになりうると考えられる。特に、娘を持つ父親はジェンダー平等に共感しやすいため、その意識変化を政策や啓発活動に活用することで、社会的な変化を促進できる可能性がある。さらに、家庭という日常な場で生じる価値観の変化は、従来の制度改革や政治教育とは異なる「新たな政治的態度形成の経路」として注目される。この経路をうまく活用することは、女性のエンパワメントを促進し、より持続的な社会変化を生み出すための鍵となるだろう。