| 執筆者 | XIE Mingjia(遼寧大学)/殷 婷(研究員(特任))/臼井 恵美子(一橋大学)/ZHANG Yi(中央金融経済大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | コロナ禍における日中少子高齢化問題に関する経済分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「コロナ禍における日中少子高齢化問題に関する経済分析」プロジェクト

世界各国、とりわけ日本のように急速に高齢化が進む国々は、寿命の延伸と出生率の低下に伴い深刻な課題に直面している。こうした人口動態の変化は退職者を支える若年労働者の数を減少させ、年金制度に大きな負担を与えている。これに対応するため、多くの政府は法定定年年齢の引き上げや早期退職者への年金給付削減といった、労働寿命の延長を促す政策を実施している。これらの措置は経済的持続可能性の強化を目的としているが、同時に重要な疑問を投げかける――こうした政策は人々の健康や幸福にどのような影響を与えるのか?

多くの場合、この議論は「退職は健康に良いのか、悪いのか?」という二者択一の形で語られる。しかし、政策立案者にとってこの問いは必ずしも有用ではない。退職の健康への影響は人によって異なるからである。ある人にとっては、退職は解放と安らぎをもたらし、健康状態が改善するかもしれない。一方で、別の人にとっては、退職がストレスとなったり、生きがいの喪失を引き起こすこともある。

さらに、どのような政策変更であっても、それが全員の退職行動に影響を及ぼすわけではなく、実際に行動を変えるのは特定の人々に限られる。したがって、最も重要な問いは「退職行動を変える特定の政策が、最終的に健康にどのような影響を与えるのか?」という点である。この問いに答えるためには、まず、どのような人々が政策に反応して行動を変えるのか、そして、その人々にとって退職が健康に良い選択だったのか、悪い選択だったのかを理解する必要がある。

退職と健康の関係に関しては、「退職が健康に及ぼす異質な効果」(RIETI DP25-E-002)において、特に退職の可能性の違いによる影響(退職しやすい人が退職せず働き続けるケース等)についてMTE(限界処置効果)という手法を用いて分析した。本研究はそれを発展させ、PRTE(政策関連処置効果)という手法を用いて、政策によって引き起こされる行動変化と健康効果を直接結びつけて捉えることで、より実践的な政策設計への示唆を提供する。

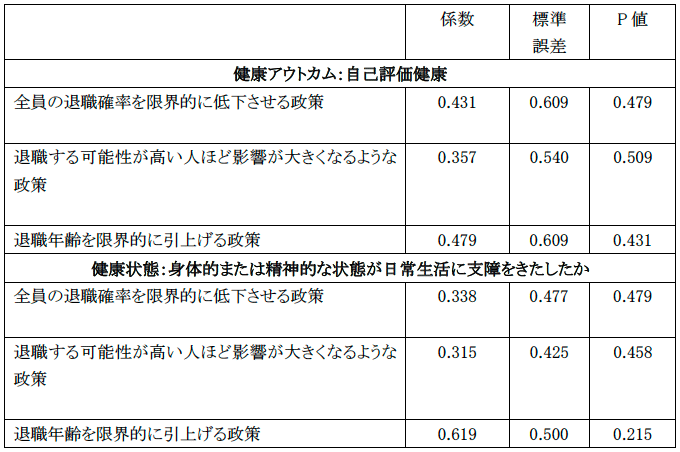

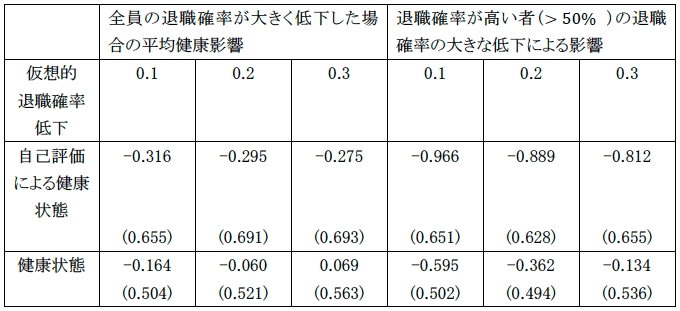

本研究では、50歳以上の日本人に関する詳細データを用い、退職政策の規模と健康状態との関係を明らかにした。結果、退職年齢をわずかに引き上げるなど、退職を小幅に遅らせる政策は、平均的には人々の健康状態を改善させる傾向があり、一方、大規模な人口層における退職率を大幅に低下させる政策は、健康状態の悪化につながることが分かった。主な研究結果は、以下の2つの表にまとめられる。これらの表は、ごく小さな変化から大規模な変化まで、さまざまな政策変更のタイプが健康アウトカムにどのように影響するかを示している。まず、本研究では、退職確率を低下させる3種類の仮想的な政策を想定している。第1に、退職確率を人口全体で一様に限界的に低下させる政策の場合、第2に、退職確率が高い人ほど影響が大きくなるような政策を設定した場合、第3に、法定退職年齢そのものを限界的に引き上げる政策を想定した場合である。

表1では、ごく小さな仮想的政策変化の効果を検証している。つまり「やさしい後押し(gentle nudge)」の効果(平均的な健康の動き)を示している。表の中の正の数値は、政策によってごく少数の人々が退職を限界的に遅らせた場合、平均的な健康状態がわずかに改善することを示している。たとえば、全員の退職確率が限界的に低下した場合、自己申告による健康状態(1=健康状態が悪い〜5=とても健康)が0.431ポイント上昇するという結果が得られた。同様に、この政策変更により、「身体的または精神的な健康状態が日常生活に支障をきたしているかどうか」を示す指標も0.338ポイント改善している(この指標は「1=大きく支障がある」から「4=全く支障がない」までの範囲で測定される)。このような小規模な変化は、退職時期を柔軟に考えている、あるいはまだ迷っている人々に主に影響を与え、全体的に健康に対してプラスの効果をもたらすと考えられる。

一方、表2は、政策が退職確率を大きく、かつ有意に低下させた場合の結果を示している。ここでは、状況が逆転してしまう。表中の負の数値(例:-0.295、-0.889)は、このような大きな政策的“強制(shove)”が平均的な健康状態の悪化につながることを示している。特に、もともと退職する可能性が高かった人々を対象とする政策(表の右側)は、その悪影響がより顕著である。このようなグループに引き続き就労を強いることは、特に健康面で有害であることが示唆される。

要するに、穏やかな誘導(ナッジ)は健康に有益である一方で、広範かつ強制的な退職延期政策は、結果的に人々の幸福や健康を損なう可能性があるということが明らかになった。

以上の知見は、退職制度の設計には「繊細なバランス」が求められることを示唆する。退職年齢の一律かつ大幅な引き上げのような画一的な政策は、退職を必要としている人々に過度な負担を与え、健康に悪影響を及ぼすおそれがある。代わりに有効なのは、「柔軟性」と「インセンティブ」に基づくアプローチである。たとえば、段階的な退職制度、高齢者向けの再教育や職場環境の改善などである。こうした制度は、人々を無理なく長いキャリアへと「そっと後押し」することができ、健康を損なう強制を避けることができる。誰が影響を受け、どのような形で行動を変えるのかを理解することで、経済の持続可能性と人々の幸福を両立させる退職制度の構築が可能になるのではないかと考える。