| 執筆者 | 崔 乃月(神戸大学)/HSU Minchung(政策大学院大学)/胡 云芳(神戸大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 家計の異質性、個人・家族とマクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「家計の異質性、個人・家族とマクロ経済」プロジェクト

背景と目的

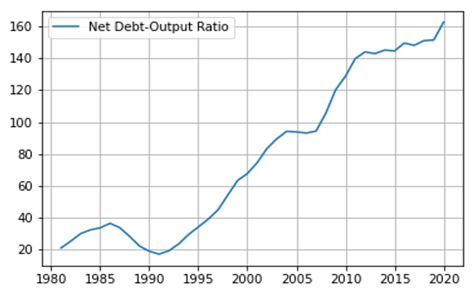

1990年代以降、日本の政府債務は急速かつ継続的に増加し、長期的な財政の持続可能性に対する懸念が高まっています。本研究では、男性と女性の市場労働と家事労働の時間配分を明示的に組み込んだ動学的一般均衡モデルを構築し、日本の財政持続可能性を評価するとともに、女性労働供給の貢献を定量的に検証します。

主な結果

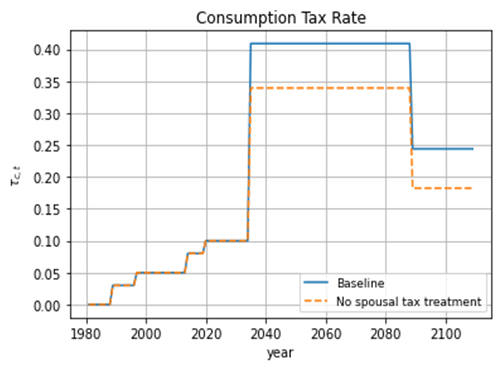

ベースラインシナリオ(Baseline:政府支出と移転支出を維持)では、2035年に政府債務残高はGDP比で250%を超えると予測されます。これを持続可能な水準(GDP比60%)まで削減するには、消費税率換算で試算すると2089年まで40.9%に引き上げ、その後24.4%に維持する必要があります。

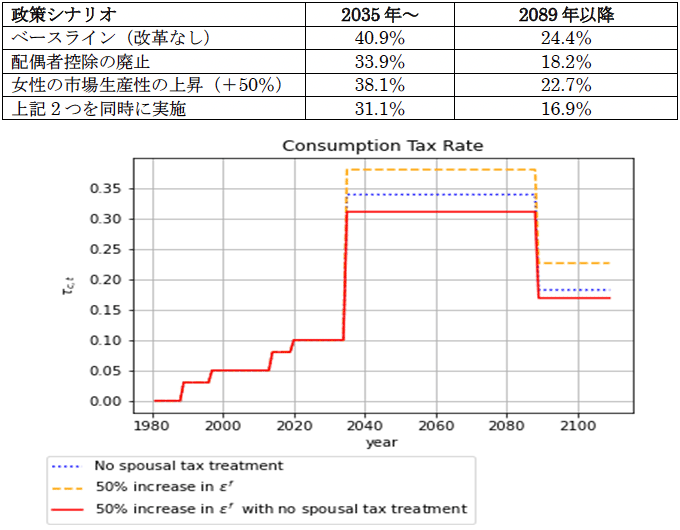

一方で、女性労働供給を促進する為、配偶者控除を廃止した場合、必要な税負担を大幅に軽減することが可能です。また、労働市場における女性のミスアロケーションが改善され、相対的な生産性が高まれば、将来的に必要とされる消費税率を一層抑制することができます。以下の表は、政策シナリオ別の消費税率を示しています:

政策的含意

本研究は、ジェンダーに基づく労働市場改革が、財政持続可能性を達成するための有効な手段となり得ることを示唆しています。

- 配偶者控除の廃止は、女性の労働供給を拡大し、税基盤を広げるとともに、政府の財政負担を軽減します。

- ジェンダーに起因する歪みの是正と女性の市場生産性の向上は、全体としての労働供給を高め、財政的な圧力を緩和します。

- 両改革を同時に実施すれば、政府はより低い消費税率で財政の安定化を実現できます。