| 執筆者 | 趙(小西)萌(学習院大学)/殷 婷(研究員(特任)) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | コロナ禍における日中少子高齢化問題に関する経済分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「コロナ禍における日中少子高齢化問題に関する経済分析」プロジェクト

1. 背景

世界的な人口の高齢化は、認知機能の深刻な低下リスクの増大をもたらしている。たとえば、アルツハイマー病(認知症の最も一般的な原因)を発症するリスクは、65歳以降およそ5年ごとにほぼ倍増するとされている(Alzheimer’s Association, 2021)。2021年には、世界で約5,700万人が認知症を患っていると推計されており、これは公衆衛生および介護制度にとって多大な負担となっている(WHO)。

現代社会において、高齢者が子どもと同居する割合は低下しており、多くは配偶者との二人暮らし、あるいは単身で生活している。一方で、高齢化に伴い労働市場から退出する高齢者は増加しており、退職はライフスタイルや社会的関わりにおける大きな転機となっている。臨床研究は、孤立、社会的非活動、さらには孤独感が認知機能の低下を加速させ、「健康」と「要介護」の中間状態であるフレイルの早期兆候を引き起こす可能性を示している(Wilson et al., 2007; Donovan et al., 2017; Kojima et al., 2022)。このように、人と人とのつながりがもたらす信頼や協力の力(いわゆるソーシャル・キャピタル)、退職、そして認知機能との相互作用を包括的に理解することは、高齢者の福祉を向上させ、ひいては医療制度の持続可能性を確保する上で極めて重要である。

2. 本稿の趣旨及び結果

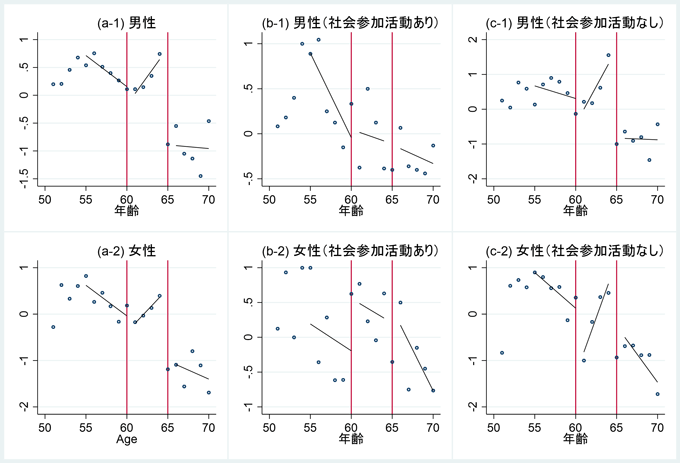

本研究では、「くらしと健康の調査(JSTAR)」によって収集された豊富な縦断データを用い、就労状況を考慮したうえで、ソーシャル・キャピタルが認知機能に及ぼす影響を検証した。具体的には、見当識(時間および場所の認識)、短期記憶、計算能力という、先行研究で広く分析されてきた3つの認知能力領域に焦点を当て、それらが就労状況およびソーシャル・キャピタル(社会的活動への参加や友人ネットワークの規模を代理変数とする)によってどのような影響を受けるかを分析した。パネルデータ手法およびファジー回帰分断デザイン(fuzzy RDD)を用いることで、内生性の問題への対処も試みた。RDD分析では、60歳時点での正規雇用から非正規雇用への移行確率、および65歳での完全退職確率が大きく上昇することを利用し、それぞれの時点前後の変化を分析した。

主要な発見は、以下の3点に要約される。第一に、現役で働き続けることは見当識の維持にとって重要である一方で、短期記憶や計算能力は、正規雇用から非正規雇用への移行後に改善する傾向がある。しかし、労働市場から完全に離脱した場合には、短期記憶が急激に低下することが示された。第二に、定期的に社会的活動に参加している個人は、正規雇用から非正規雇用への移行あるいは労働市場からの離脱後も、数年間にわたり認知機能の改善を経験する、又は少なくともその低下を回避する可能性が高い。このような効果は、特に短期記憶と計算能力の領域で顕著に観察される(図1は短期記憶の例を示している)。第三に、正規雇用から非正規雇用への移行は、女性の友人ネットワークの規模に即時的な悪影響を及ぼす可能性が示唆されており、正規雇用と非正規雇用とでは、職場における社会的つながりの形成において異なる役割を果たしている可能性がある。一方で、男性の場合は、退職直後にそのような影響を受ける可能性は比較的低い。

3. 政策的インプリケーション

これらの結果は、退職後の高齢者に対する社会的関わりの支援が重要であることを強く示唆している。特に、完全に労働市場から退出した男性に対して、積極的な社会参加を促進する政策は、認知機能の低下を遅らせる有効な介入策となり得る。また、女性は正規雇用から非正規雇用への移行を契機に、友人ネットワークの規模が急激に縮小する傾向があるため、地域を基盤としたターゲット型のプログラムにより、新たな社会的つながりの形成を支援し、社会的孤立による認知機能への悪影響を緩和することが望まれる。なお、今回の分析は2007~2011年のデータを使用しており、その後の高年齢者雇用安定法改正等の制度変更による影響が反映されていない点、留意が必要である。