| 執筆者 | 近藤 恵介(上席研究員) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 地方創生のためのエビデンスに基づく政策形成 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「地方創生のためのエビデンスに基づく政策形成」プロジェクト

はじめに

人口減少が進行する日本において、地方創生を通じていかに都市の持続可能性を高めていくかが問われている。地方からの人口流出が止まらない中、雇用の観点からは、既存企業への支援に加えて企業誘致を推進し、高賃金で魅力的な雇用を創出することが重要な課題となっている。

同時に、都市インフラの持続可能性も深刻な問題である。人口が増加していた時期に拡大した都市圏は、人口減少期において縮小することはなく、内部に空き家や空き地が点在する「都市のスポンジ化」が進行しやすい。このような低密度の土地利用は、都市インフラの維持コストを過剰に膨らませる要因となっている。

このように、人口減少という社会的課題に対応する政策として、「産業立地政策」と「コンパクトシティ政策」の二つの柱が存在する。両者に共通する基盤となる概念が「密度の経済」である。しかし、密度の経済の重要性は政策的に認識されているものの、その具体的なメカニズムについての理解は必ずしも十分ではない。この点は、Duranton and Puga(2020)においても密度の経済の課題として議論されている。

本研究は、これまで十分に検討されてこなかった雇用集積と人口集積の違いに着目し、地理的に詳細な地域メッシュ統計を用いて密度の経済のメカニズムを明らかにすることを目的とする。

方法

本研究の特徴は、Duranton and Puga(2020)が指摘する「密度変数の構築」に関する課題に取り組んでいる点にある。従来の研究では、市町村や都道府県などの行政区画に基づいた雇用集積や人口集積の指標が用いられてきた。しかし、近年の地理情報システム技術の進展により、より精緻に周辺立地情報を捉えることが可能になっている。本研究では、(1)立地周辺の地理的範囲の違い、(2)雇用と人口という違い、という二つの軸から密度変数を構築し、賃金への影響を分析する点に本研究の新規性と独自性がある。

データ

本研究では、統計法における公的統計データの二次的利用に基づき、工業統計調査(経済産業省)および経済センサス‐活動調査(総務省・経済産業省)の製造業事業者の調査票情報を用いた。さらに、事業所立地の4次メッシュ(500mメッシュ)コードを取得し、地域メッシュ統計(総務省)と合わせたデータセットを構築した。賃金は、労働者単位のデータではなく、事業所単位の従業者当たりの平均賃金となる。

結果

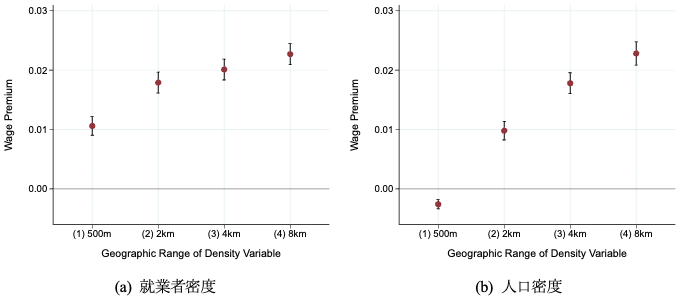

下図では、本研究のベースラインの分析結果を示す。図(a)からは、500mメッシュ内の就業者規模が賃金に与える影響は5%水準で統計的に有意な正の関係を持ち、その弾力性は約0.01となっている。一方、図(b)においては、同じ500mメッシュ内の人口密度が賃金に与える影響は5%水準で統計的に有意な負の効果を示しており、就業者密度とは異なる傾向を示している。

しかしながら、密度変数の地理的範囲を2km、4km、8kmと徐々に拡大していくと、両者の弾力性は次第に収束する。とりわけ、事業所を中心とした半径8km圏内の就業者密度と人口密度においては、いずれも賃金への影響がほぼ一致することが示されている。

政策的含意

産業立地政策やコンパクトシティ政策を適切に理解するためには、雇用集積と人口集積の違いを正しく把握することが重要である。両者はいずれも「密度の経済」に基づいているが、人々が働く場所と住む場所は必ずしも一致するとは限らない。通勤の実態によって、就業地と居住地は大きく異なるため、本来は集積についても就業者と居住者の地理的集中について区別する必要がある。従来のように比較的広い地理スケールで雇用集積や人口集積を捉えていた場合、このような差異を明確に区別できず、政策に反映することが難しかった。

人口減少が加速的に進むなか、都市を居住の観点からコンパクトに再構築することは重要な課題となっている。本研究から得られる示唆は、コンパクトシティ政策において地理的局所性が重要な概念であるが、居住の観点から見た人口集積だけによって高賃金で魅力的な雇用が生まれるわけではないということである。高賃金で魅力的な雇用を生み出していくには、雇用集積のメリットを生かした産業立地政策が必要性となる。特に地方部では、輸送可能な財を生産し、海外市場に販路を拡大できる製造業の重要性が高い。したがって、人口減少社会における産業立地政策では、コンパクトシティ政策の下で進める人口集積と整合的な形で雇用集積を形成していくことが重要であると考えられる。

限界

本研究では製造業のみを対象にしており、サービス産業に関しては別途検証が必要である点に留意が必要である。

- 参考文献

-

- Duranton, G., Puga, D., 2020. The economics of urban density. Journal of Economic Perspectives 34, 3–26. https://doi.org/10.1257/jep.34.3.3