| 執筆者 | 李 昊男(早稲田大学)/戸堂 康之(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 経済・社会ネットワークと安全保障の関係に関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「経済・社会ネットワークと安全保障の関係に関する研究」プロジェクト

中国による一帯一路構想は、世界各国で交通・エネルギー・IT関連インフラを整備することなどで、中国と参加国との経済的・政治的関係を強化しようとするものである。2013年の開始から2023年までの約10年間で総計1兆ドル以上の投資がなされ(Nedopil 2024)、世界各国に様々な経済的影響を及ぼしている。

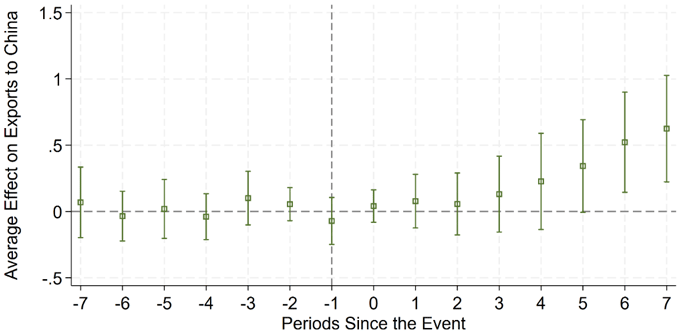

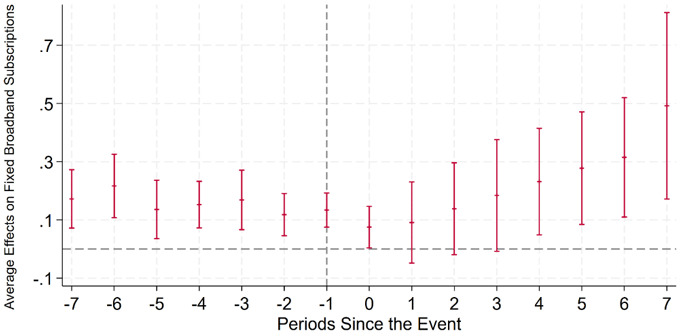

本論文は、ある国が一帯一路に参加することが、その国やそれ以外の国からの中国への輸出に及ぼす影響を分析したものである。その結果、一帯一路参加から5年後以降には対中輸出が平均的には約5割増加することが認められた(図1)。なお、中国以外の国に対する輸出も増加していることや、高速インターネット回線利用者数が増加することも見出されたことから(図2)、このようなインフラの改善によって一帯一路参加国が輸出環境を整えて、中国向けだけではなく輸出全体を増加させたと考えられる。さらに、一帯一路によって参加国と中国との外交関係が強化されたことも見出されている。

ただし、ある国の一帯一路への参加にともなって、その国と産業構造が似た国から中国への輸出は減少し、中国以外への輸出はむしろ増加することもわかった。これは、一帯一路参加国が対中輸出の競争力を伸ばし、他国の対中輸出をクラウドアウトしていることを示している。

本論文の筆者の1人は以前のDP(25-E-004, 25-E-034)で、一帯一路によって中国やアメリカから参加国への直接投資が増加したこと、日本から参加国へのインフラプロジェクトが減少したことを示した。つまり、一帯一路構想は参加国と中国との経済・政治的関係だけではなく、参加国以外の国の経済活動にも大きな影響を及ぼしたと言える。

近年は中国経済の停滞にともなって一帯一路に関する議論がやや下火になっているとはいえ、トランプ米政権の関税政策によって、グローバルサウスにおいて中国との経済関係を強化する手段としての一帯一路の役割が見直される可能性もある。日本政府・企業はこのような一帯一路構想の世界的な影響をしっかりと見すえて、今後の世界経済の激動に対応していく必要があろう。

- 参考文献

-

- Nedopil, Christoph (2024). China Belt Road Initiative BRI Investment Report 2023. Griffith University.