| 執筆者 | 林 載桓(青山学院大学)/伊藤 亜聖(東京大学)/張 紅詠(上席研究員) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 米中対立のミクロデータ分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「米中対立のミクロデータ分析」プロジェクト

中国外交の強硬化は過去と比べて実際に進んでいるのか。その兆候はどこに見られるのか。また、その背後にはどのような要因が作用しているのか。本稿は、近年注目を集める「戦狼外交」の軌跡を、中国外交部の報道官発言データをもとに実証的に分析し、中国外交の言説の変化とその背景を明らかにすることを目的とした。

本稿で言う戦狼外交とは、中国の外交官による、主に言語上に現れる強硬な表現と姿勢を指す。特に2010年代後半以降、中国の外交官と外国政府・メディアとの激しい言葉の応酬が注目を集め、その「戦闘的」な様子を捉える表現として、戦狼外交という用語が用いられるようになった。既存の研究では、米中対立から生じる地政学的な緊張や中国における愛国主義の高まりが中国外交の強硬化を後押ししたと指摘されてきた。本稿では、戦狼外交の台頭に象徴される中国外交の強硬化の実態と背景を明らかにするため、1997年から2023年にかけての中国外交部の報道官発言データを収集し、計量テキスト分析の手法を用いて分析を行った。

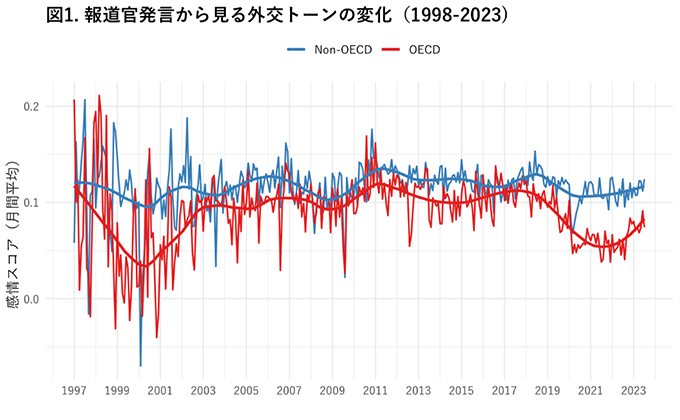

分析は、(1)汎用の感情辞書と半教師付き機械学習を用いた報道官発言の感情分析、(2)(1)で計測した感情指数をもとにした変化点分析、(3)一定以下の感情指数を持つ発言から代表的な用語(WWD語)を特定するテキスト回帰の順に実施した。図1は、(1)の結果を示しており、本稿のベースラインとなる感情指数の推移を可視化している。以下の2点が指摘できる。第一に、OECD向けの外交トーンが著しく低下した時期は、1990年代末から2000年代初頭、ならびに2010年代末の2回である。第二に、第2回目のトーンの変化は2019年頃を起点に始まり、2022年頃から再び正常化の傾向を見せている。

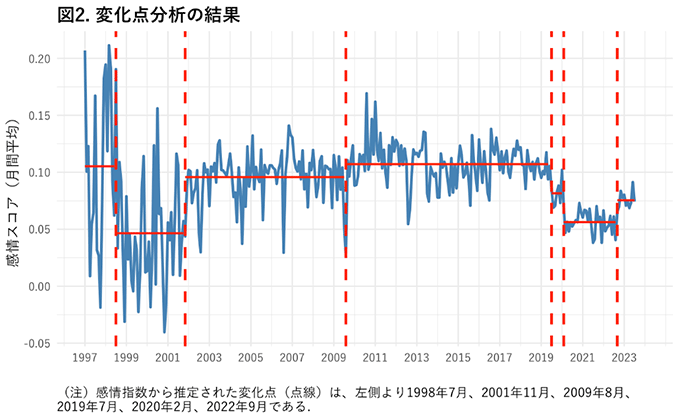

次に図2は、報道官発言の感情指数をもとに推計した外交トーンの変化点を示している。本稿の関心から特に注目すべきは、最後の三つの変化点(2019年7月、2020年2月、2022年9月)である。外交トーンの推移を見ると、2019年7月頃に始まった外交発言の強硬化は、2020年2月頃さらに深刻化した後、2022年9月を転機として改善に向かいつつある。

本稿がこうした外交トーンの変化をもたらした要因として注目するのは、2019年2月に行われた外交部指導部の人事異動である。具体的には、党組織部副部長の斉玉が外交部の党書記に任命されたことが重大な影響を及ぼした可能性がある。この人事は当初から大きな話題を呼んでいた。なぜならば、外交経験のない党組織畑(主に人事管理を主要業務とする)の幹部が外交部のトップリーダーに就任し、さらにその後、外交部内で大規模な反腐敗キャンペーンを推し進めたため、外交部の言動に対する習近平自身の不満と要求を示唆するものとして理解されたためである。本稿の変化点分析は、2019年半ばより始まった外交言説の強硬化を説明するには、これまで広く指摘されてきたナショナリズムや地政学的緊張の高まりだけでなく、外交部に対する党の政治的介入の強化とそれに伴う組織変化の可能性を考慮する必要があることを示唆している。

最後に、テキスト回帰分析の結果、「犯罪の責任」、「信頼を傷つける(中傷する)」、または「イデオロギー」といった用語が外交トーンの変化を牽引していることが明らかになった。一方で、2010年代以降の中国外交の強硬化を特徴づけてきた「主権」や「核心利益」といったキーワードは、本稿で特定した時期を特徴づける語彙とは言えない。これらの結果から、戦狼外交は、中国外交の従来または新たなアジェンダや外交上の特定の利益を追求するものではなく、むしろ中国外交をめぐる主に国内の政治的変動を反映し、それを浮き彫りにする現象であることが示唆された。