| 執筆者 | 謝 明佳(遼寧大学)/殷 婷(研究員)/臼井 恵美子(一橋大学)/張 億(中央金融経済大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | コロナ禍における日中少子高齢化問題に関する経済分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「コロナ禍における日中少子高齢化問題に関する経済分析」プロジェクト

世界的に長寿化と少子化が進む中、日本も例外ではなく超高齢社会に突入した。その結果として、若い世代が高齢者の年金を支える「賦課方式」の年金制度の持続性が課題となっている。この問題に対処するため、一般的に採用される政策手段の一つとして、年金受給開始年齢の引き上げがある。これにより、年金を受給できる人が減少し、年金制度への負担が軽減されることが期待される。こうした政策の下では、人々の退職の決定が変化し、それが様々な形で彼らの幸福感に影響を及ぼすことが予想される。退職の遅れが及ぼす幸福感への影響の中で、健康への影響は学術的にも政策的にも無視できない問題である。では、これらの政策により退職の決定が影響を受けた際、人々の健康状態はどのように変化するであろうか。

この問いに答えるため、以下を考えてみる。仮にある政策が全人口の退職確率を10%減少させ、退職が退職者の健康をある指標で20ポイント改善するとなった場合、この政策は全人口の健康を10%×20=2ポイント減少させると簡単に結論づけることができる。しかし、実際の世界はこのような単純な考えとは大きく異なる。退職が健康に与える影響は、単一の数値(この例の20のような)で要約できるものではないからである。多くの研究により、異なる集団ごとに退職の影響が異なることが広く認められている。したがって、退職政策が人々の健康にどのような影響を及ぼすかを理解するには、退職が健康に与える多様な影響についてそれぞれ詳しく知る必要がある。

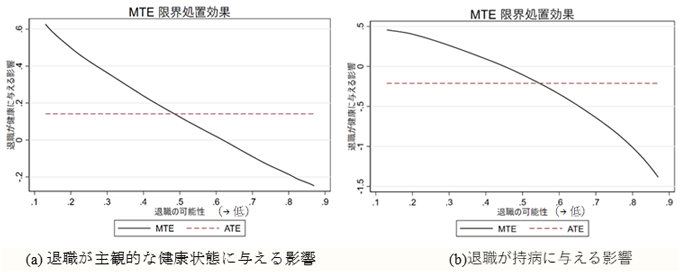

本研究では、こうした異質性を調査するために「限界処置効果(Marginal Treatment Effect, MTE)」という定量的手法を使用した。この手法を用いることにより、平均値などの単一の数値に限定せず、退職が健康に与える影響の分布を明確に描写でき、また、退職の異質な健康影響を退職の可能性と結びつけることができる。その結果、例えば「全体で退職確率が10%減少した場合、健康状態がどう変化するか」や「退職確率が高い20%の集団が退職確率を10%減少させた場合、健康状態がどう変化するか」といった興味深い問いに答えることができる。

日本のくらしと健康の調査(JSTAR)のデータを分析した結果、退職が健康に与える影響には大きな異質性があることが明らかになった。図1に主要な結果を示す。X軸は退職の可能性の逆数(数値が大きいほど退職の可能性が低いことを意味する)を示し、Y軸は退職が健康に与える影響を示している。結果として、退職の可能性が高い人ほど、退職による健康への悪影響が少ないか、場合によっては退職が健康に好影響を及ぼすことがわかった。この発見は「利益の選択仮説」と一致しており、人々は自身にとって有益だからこそその処置(ここでは退職)を選択するという主張を支持するものである。

本研究の結果に基づくと、退職決定における動機に偏りをもたらす政策には懸念がある。例えば、特に退職しやすい人々に退職せず働き続けるよう促す政策が導入された場合、退職の可能性が全体として低下する。そのような場合、退職の可能性が低い人ほど健康への悪影響が大きいため、全体の健康効果はマイナスになる可能性がある。仮に、退職年齢が60歳から65歳に引き上げられた場合、60歳から65歳の人々は通常の退職ができなくなるため、最も影響を受ける。私たちのサンプルでは、この年齢層の退職確率は0.36であり、全体の分布で低い順から約40パーセンタイルに位置している。仮にこの人々が退職確率40%の集団であるとすると、この政策変更による健康への影響は限定的であると考えられる。というのも、推定結果から示されるように、この集団における退職の健康効果がほぼゼロであるためである。ただし、これは正確な計算ではなく、今後さらに詳細な分析が必要であることを強調しておく。誰が退職しやすく/しにくいかに関するさらなる研究は、このような政策の影響を評価する上でより詳細な洞察を提供するであろう。

x軸では、指標の値が小さいほど退職する可能性が高いことを意味する。直感的ではないが、この逆の可能性は推定モデルと一致している。