| 執筆者 | アーメッド・ブンフール(パリ サクレー大学)/枝村 一磨(神奈川大学)/石川 貴幸(立正大学)/宮川 努(ファカルティフェロー)/アルベルト・ノンニス(パリ サクレー大学)/外木 好美(立正大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 包括的資本蓄積を通した生産性向上 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業・企業生産性向上プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「包括的資本蓄積を通した生産性向上」プロジェクト

世界金融危機を経た2010年代に、先進国は、軒並み生産性の低迷に直面することとなった。一方で、同時期にUberやAirbnbなどのデジタルネットワークを利用したプラットフォーム産業が成長し、生成AIなど新たな技術革新をビジネスに利用する動きも始まっていた。1990年代後半には、こうしたデジタル化に伴う新たなサービスは、生産性向上の担い手となってきたため、2010年代における生産性低迷は、公式の経済統計が現実のビジネスの動きをうまくとらえていないためではないかという指摘がなされるようになった。

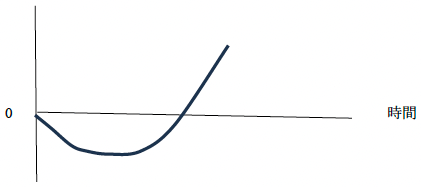

Brynjolfsson, Rock and Syverson (2021)は、こうした指摘に対する一つの解釈として、新たな技術革新のための投資に要する費用が、投資とみなされていないために、生産性の動きが歪んでいるからだという説を唱えた。近年新たなデジタルサービスを提供するためには、通常固定資産として計上されているコンピューターやソフトウエアだけでなく、有能な人材のスカウトやその訓練費用、そして研究体制に多額の費用を要する。しかしながら、こうした費用は固定資産としては計上されず、一般管理費などの一時的な費用として扱われる。この場合、こうした多額の費用は付加価値を減少させるため、技術革新に積極的な投資を行っている時期ほど全要素生産性(以下、TFPと呼ぶ)の伸びが低いという現象が生じる。しかし有能な人材やそれを活かす組織作りは、短期間で用済みになるのではなく、一定期間投資やサービスの提供に寄与すると考えると、それは費用と考えるよりも資産として扱った方が適切である。もしこうした投資に付帯する費用も目に見えない資産(無形資産)として考えると、無形資産に積極的な投資を行っている時期のTFP成長率は、従来の基準で計測したTFP成長率よりも高くなる。このためこうした時期に計測した「従来のTFP成長率-投資付帯費用も固定資産と見なした場合のTFP成長率」は、図1のようにマイナスになり、投資ブームが一段落した時期にはプラスへと転じることになる。Brynjolfsson, Rock and Syverson (2021)は、こうした従来のTFP成長率と投資付帯費用で修正したTFP成長率の差をproductivity J-curveと呼んだ。

本論文は、世界各国の上場企業の財務データのデータベースであるOrbisデータベースを使って、日本、フランス、ドイツ、英国、米国の先進5か国について、こうした投資付帯費用によるTFP成長率の修正がどの程度起きたかを検証している。

ただ一口に投資といっても様々な投資がある。本稿では、投資の種類を建物・構築物、機械、R&D、ソフトウエア、組織投資に分けて、それぞれの投資に対する付帯費用の値を推計している。TFPの修正度合いは、この付帯費用の大きさだけでなく、元の各投資の伸び率にも依存し、付帯費用の値が大きく、その伸びが全資産の平均的な伸びよりも大きくなればなるほど、従来のTFP成長率から修正されたTFP成長率を引いたマイナスのギャップは大きくなる。

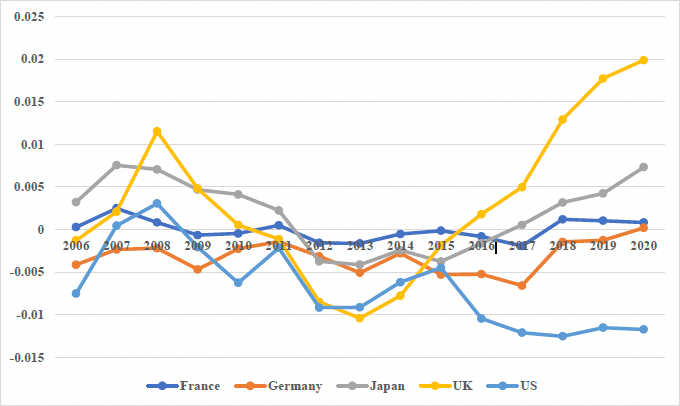

図2は、5か国の全上場企業のデータから推計された各資産の係数を使って計測したproductivity J-curveの比較である。これを見ると先進諸国では2010年代に、従来のTFP成長率はマイナス側にバイアスが見られることから、従来のTFP成長率は過小推計であった可能性を示している。

論文では、全体のproductivity J-curveの結果だけでなく、各資産の個別の国別係数を使ったproductivity J-curveの比較を行っている。それによると、ソフトウエアに関しては、米国の付帯費用が非常に大きく、このために従来のTFP成長率は最大1.2%程度過小推計されている可能性がある。しかし、日本の場合は米国のような積極的なデジタル化を行ってこなかったため、ソフトウエア投資に焦点をあてたproductivity J-curveは観察されない。

我々の論文は、政府の投資促進策に関して二つの重要な示唆を示している。一つは、先端的な技術開発を伴う設備投資に関しては、人材の獲得も含めた多額の付帯費用を要するという点である。政策的支援を考える場合は、こうした付帯費用をどれくらいの期間続けられるかも考慮しなくてはならない。二つ目は、投資ブームの一方で生産性の低迷が並行して起こる可能性があるという点である。これは政府が足元や将来の生産性の動向を判断する際に注意すべきで、表面的に生産性が低迷していることで、過剰な支援策をとってしまう可能性に注意しなくてはならない。