| 執筆者 | 中村 英輝(千葉大学)/関沢 洋一(上席研究員)/田口 佳代子(千葉大学)/大川 翔(千葉大学)/佐藤 大介(千葉大学)/佐々木 翼(千葉大学)/田村 真樹(千葉大学)/清水 栄司(千葉大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 新型コロナウイルスの登場後の医療のあり方を探求するための基礎的研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

融合領域プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「新型コロナウイルスの登場後の医療のあり方を探求するための基礎的研究」プロジェクト

ポイント

- 日本における緊張型頭痛の有病率は22.4%と推計され、緊張型頭痛の患者の多くは市販の鎮痛薬でセルフメディケーションを行っているが、痛みをコントロールできておらず、労働生産性の低下、医療費を含む大きな経済損失につながっている可能性がある。薬物ではない、セルフヘルプ(自助)の方法として、利用しやすいインターネット認知行動療法および心理教育を提供することで、頭痛症状の改善や生活の質の向上が期待できる。

- インターネット認知行動療法(iCBT)および心理教育(PE)が頭痛症状に対して効果があるかを検証するランダム化比較試験(RCT)を行った。

- 分析の結果、インターネット認知行動療法と心理教育の最も主眼とする評価項目(主要評価項目)における群間の有意差は示されなかったが、群内の介入前後比較で、両群ともに頭痛症状の改善が示された。しかし、介入を受けずに待ってもらう待機リスト群や鎮痛薬を飲んでもらう薬物療法群との比較がないため、結果の解釈は慎重にする必要がある。

- 本研究を踏まえ、緊張型頭痛のセルフヘルプ介入の社会実装に向けた更なる検証が必要とされる。

1. 背景と研究手法

慢性緊張型頭痛は労働生産年齢での有病率が高いとされ、我が国の5人に1人が悩んでいる。多くの労働者にとって、筋骨格系の痛みのみならず、頭痛が恒常的にある状態は、病気を抱えながら仕事をする状態(プレゼンティーイズム)のため、労働生産性を悪化させる可能性があり、その損失を避けるためには、慢性緊張型頭痛の適切な管理が重要である。患者自身で痛みを管理するための手法として、市販鎮痛剤等の薬物療法だけでなく、エビデンスに基づいた非薬物療法のセルフヘルプ介入を導入することが望まれている。

(1) インターネットを使った認知行動療法

頭痛症状を改善するためのセルフヘルプ介入として、インターネットを使った認知行動療法(iCBT)が世界的に注目され、これまでにいくつかの臨床研究が行われ、一定の効果が示されている。利用しやすいインターネット上で副作用が少ない慢性緊張型頭痛改善プログラムを提供することができれば、多くの人々の生活の質(QOL)の向上や医療費の軽減が期待できる。

iCBTでは、利用者自らが、インターネット上のサイトにアクセスし、自分でWEBコンテンツの内容を読んで、ワークブックに書き込むように、文を入力して、自分を助ける(セルフヘルプ型の)認知行動療法を行う。慢性緊張型頭痛のiCBTは、慢性疼痛に対する簡単な認知行動療法プログラムを一部改訂し、痛みが考えや感情や行動と関係して悪循環を起こしていることを学んだり(ケースフォーミュレーション)、ストレスに伴う怒りやイライラで痛みがひどくなることを学んだり、リラックスする方法を学んだり(リラクゼーション)、痛みのために過剰なまでに大事をとるような行動ばかりしていることを理解したり(安全行動分析)、頭痛に対するネガティブな考え方を変えてみたりする(認知再構成)ことなどを組み合わせた全6回のプログラムを実施してもらう介入とした。

(2) 心理教育(PE)

慢性緊張型頭痛のメカニズムや対処方法、生活改善の理解を深めるために心理教育という手法がある。1週間に2回6週間続けて、頭痛および健康増進に関する資料をメールマガジンで受け取り、閲覧してもらう介入とした。

(3) この研究で行ったこと

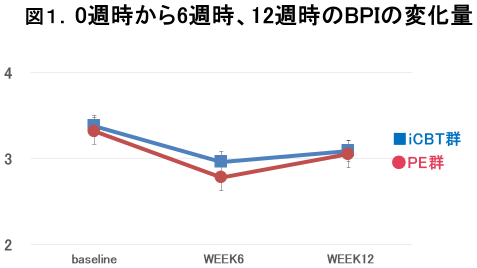

インターネット認知行動療法(iCBT)あるいは心理教育(PE)を6週間行うことが頭痛症状に対して効果があるかどうかをランダム化比較試験によって検証した。最も主眼となる(主要な)評価尺度はBPI(Brief Pain Inventory)「簡易疼痛質問票」と呼ばれるもので、最悪の痛み,最小の痛み,平均の痛み,現在の痛みが4項目について、痛みがどれほど強いかを0から10点で点数化し、また、活動,気分,歩行,仕事,対人関係,睡眠,生活を楽しむことの7項目について,痛みがどれほど生活に影響を及ぼしているかを0から10点で点数化し、合計11項目の平均点で評価する。疼痛症状が重度であるほど点が高くなる。

2. 結果と今後の課題

慢性緊張型頭痛を有する20歳から50歳の勤労者33.965名のうち、頭痛の基準や程度などの選択基準を満たし、かつ、病気があって通院中などの除外基準にあたらないという適格条件に合致した514名をランダムに割り付け(インターネット認知行動療法:iCBT群256名、心理教育:PE群258名)、それぞれの6週間の介入プログラムを1回以上実施した399名(iCBT群141名、PE群258名)の6週及び12週時点のBPIの得点を解析した。

解析の結果、図1に示すとおり、介入前の時点(ベースライン)から、6週時において、iCBT群、PE群の疼痛症状(BPI)の変化量に群間の差は認められなかった。一方、両群ともに群内介入前後比較では、有意差が認められた。(iCBT群では、BPIのスコアが-0.48点減り、PE群では、BPIのスコアが-0.50点減った)。

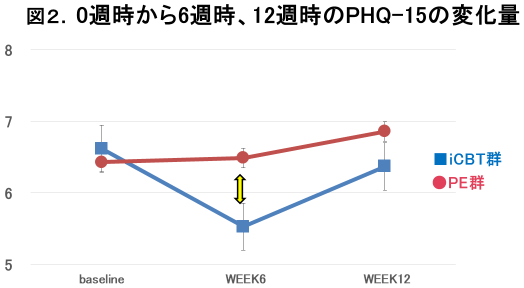

図2(黄色矢印が有意差がある時点)に示すとおり、介入前の時点(ベースライン)から、6週時において、iCBT群の身体症状(PHQ-15)の変化量は、PE群より有意に減少した(iCBT群では、PHQ-15のスコアが1.00点減り、PE群では、PHQ-15のスコアが0.29増えた)。

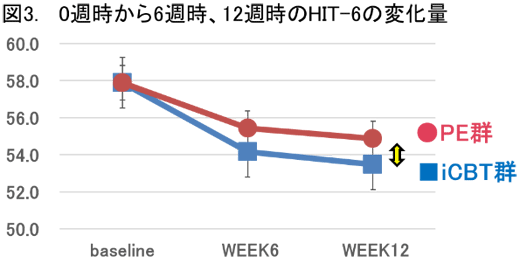

図3(黄色矢印が有意差がある時点)に示す通り、介入前の時点(ベースライン)から、12週時において、iCBT群の頭痛強度(HIT-6)の変化量は、PE群より有意に減少した(iCBT群では、HIT-6のスコアが4.51点減り、PE群では、HIT-6のスコアが2.84点減った)。

以上のように、インターネット認知行動療法と心理教育の主要評価における群間の有意差は示されなかったが、群内介入前後比較で、両群ともに頭痛症状の改善が示された。介入を受けずに待ってもらう待機リスト群や鎮痛薬を飲んでもらう薬物療法群との比較がないため、結果の解釈は慎重にする必要がある。