| 執筆者 | 荒田 禎之(研究員) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 経済主体の異質性と日本経済の持続可能性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第五期:2020〜2023年度)

「経済主体の異質性と日本経済の持続可能性」プロジェクト

近年のマクロ経済学の一分野において、経済全体の景気変動と企業規模のバラツキの大きさ(特に超巨大企業が存在すること)との関係性が注目されている。つまり、超巨大企業へのショックは、定義上、企業レベルという"ミクロなショック"だが、その企業規模の巨大さゆえにマクロ経済全体で見ても無視できない規模になるのではないか、という仮説である(グラニュラー仮説)。かつては、企業レベルのショックは互いに打ち消しあう(好調な企業もあれば不調な企業もいる)ため、マクロ全体には影響しないと考えらえていたが、経済における超巨大企業の存在が注目されるにつれ、企業レベルのショックが打ち消しあわず、その結果、景気変動の一要因となる可能性が出てきたのである。

筆者はこれまでの研究でも、このグラニュラー仮説を批判的に検証してきたが、特に本研究では景気変動の確率分布(特にGDP成長率の確率分布)の形状に注目した。もし、かつて言われていたように、企業規模のバラツキが小さく、企業レベルのショックが互いに打ち消しあうのであれば、中心極限定理によって景気変動の確率分布は正規分布に収束するはずである。しかし、実際のデータを見ると、景気変動(特にGDP成長率)の確率分布は正規分布から外れており、特に分布の端の部分(テール部分)が正規分布より厚いことが知られている。つまり、正規分布では予測しえないような経済の大変動が、実際には"そこそこ頻繁に"起こっているということである。したがって、もし企業規模のバラツキの大きさによって企業レベルのショックの打ち消しあいが起こらず、中心極限定理が成り立たないのであれば、このような正規分布からの乖離は当然と言えるかもしれない。つまり、この正規分布からの乖離という景気変動の重要な性質を、グラニュラー仮説によって説明できるかもしれない。これが、景気変動の確率分布の形状がこの分野の先行研究で注目されている理由である。

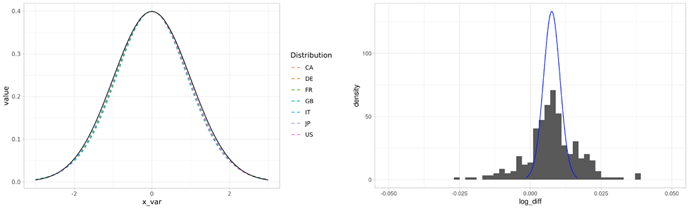

本研究は、G7諸国の企業レベルデータを用いて、各国の企業規模のバラツキの程度を前提とした場合、ミクロショック起因の景気変動の確率分布はどのような形状になるのか、特に正規分布からどの程度外れるのかを求めた。その結果、先行研究で考えられていたような正規分布からの乖離は、観察される企業規模のバラツキの程度を前提としたとき、グラニュラー仮説では説明できないことを示すことになった。より正確に言えば、企業レベルのショックが引き起こす景気変動は(グラニュラー仮説の想定する通り)厳密な意味で正規分布とは異なる一方、この景気変動の確率分布は極めて正規分布に近いのである。以下の左図は、ミクロショック起因の景気変動の確率分布を規格化してプロットしたものであるが、G7のどの国でも同じ正規分布の曲線にほとんど一致してしまい、その差を見ることができない。つまり、景気変動の確率分布の形状に関して言えば、G7諸国の企業規模のバラツキの程度の差は重要にならず、結局、正規分布になってしまうのである。さらに右図は、アメリカの実際のGDP成長率のヒストグラムと理論的に導出されたミクロショック起因の景気変動を比べたものであるが、テール部分についてはまるで説明力を持たないことが分かる。先に述べた通り、実際のGDP成長率の確率分布は正規分布からテール部分で大きく外れるが、グラニュラー仮説ではこれが説明できないのである。

このグラニュラー仮説では景気変動の確率分布が正規分布に極めて近くなるという性質は、2ヵ国の景気変動の"シンクロ"を考えた場合にも重要な意味を持つ。本研究では、2ヵ国が輸出入の関係で繋がっており、ある国の企業へのショックはその国自体への影響のみならず、輸出を通じてもう一方の国の経済へも影響を及ぼすというモデルを考え、2ヵ国の景気変動の連動について検証した。分析の結果、上記に述べた1次元のケースと同じく、景気変動の(2次元)確率分布は正規分布に極めて近いことが分かった。特に重要なのは、この(2次元)の正規分布の1つの特徴として、2つの変数が同時に極端に大きな値をとる確率がとても小さい(2ヵ国が同時に経済の大変動を経験するという確率がとても小さい)という点である。しかし、実際のデータを観察すると、2ヵ国が同時に経済の大変動を経験するというのは決して珍しい事ではなく、このようなテール部分の"シンクロ"は景気変動の重要な性質の1つである。このように、景気変動のテール部分に着目すると、グラニュラー仮説は全く説明力を持たないというのが、本研究の結論である。

グラニュラー仮説に関する研究は、ここ10年で急速に進んでいる分野であり、従来と全く別の視点から企業レベルのショックの景気変動における役割を注目した重要な発展であるが、その一方で、グラニュラー仮説の問題点も認識されるようになってきた。特に近年、企業の参入・退出や企業の財・サービスの特殊性などの要素も取り込んで、この分野がスタートした当初の想定からは大きく外れるような研究も進んでいる。当初のグラニュラー仮説では景気変動を説明できないという本研究の結果は、このような近年の研究の進展が景気変動の説明には必要になることを示すものであり、研究のさらなる進展によって企業レベルのショックの役割がより明確になることが期待される。

右図:景気変動の確率分布とアメリカのGDP成長率のヒストグラム

[ 図を拡大 ]