| 執筆者 | 青山 秀明 (ファカルティフェロー)/Corrado DI GUILMI (University of Technology Sydney)/藤原 義久 (兵庫県立大学)/吉川 洋 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | COVID-19禍のもとのマクロ経済:その実証的分析と復興への道程 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第五期:2020〜2023年度)

「COVID-19禍のもとのマクロ経済:その実証的分析と復興への道程」プロジェクト

かつて、低インフレは政策立案者と一般大衆にとって歓迎すべきものだった。しかし、1990年代の日本の経験により、世界の経済学者と中央銀行の見方は変わった。デフレとゼロ金利に直面し、日銀は有効な金融政策を打ち出せず、日本の低迷は異常に長引いた。現在、中央銀行を悩ませている低すぎるインフレは「フィリップス曲線の謎」と呼ばれている。

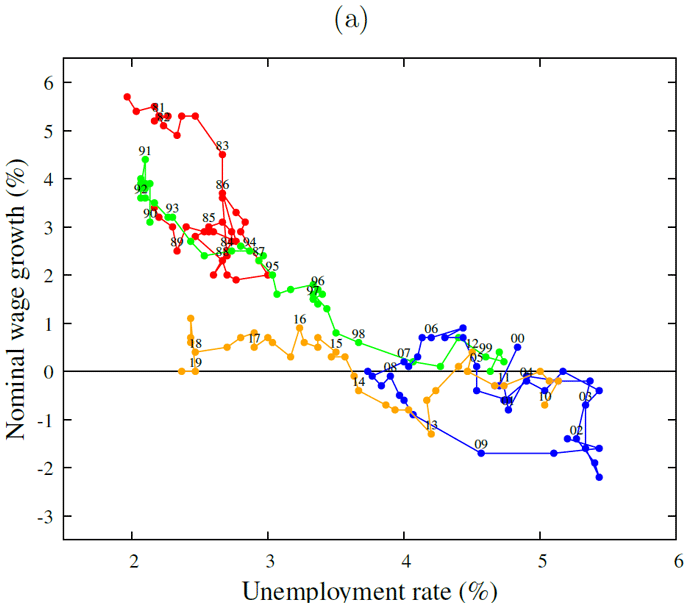

上は日本のフィリップス曲線(失業率と賃金上昇率)。色は赤が1980年代、緑が1990年代、青が2000年代、黄が2010年代である。近年においては、以前と異なり、失業率が低いにもかかわらず、賃金が上昇していない。

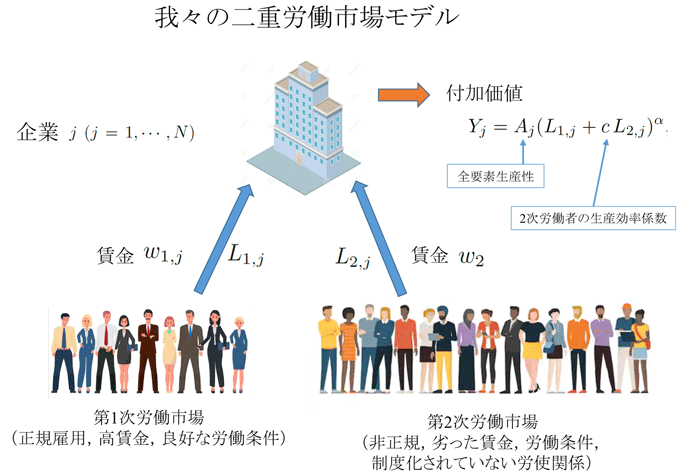

本論文では、この謎を解くために労働市場の「最小モデル」を考察する。本質的な仮定は、労働市場が正規労働者と非正規労働者からという二重性である(下図参照)。

このモデルにおいて、企業の利益最大化と、正規労働者の企業との労使工場を通じての賃金最大化から全労働者数と平均賃金を決定し、経済のどのような変化がフィリップス曲線を平坦化するかを調べた。

その結果、

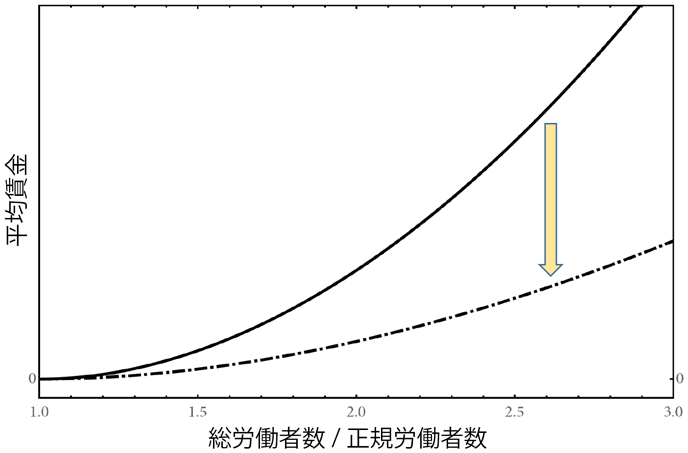

- 非正規労働者の正規労働者に対する相対的な生産性の向上

- 労働組合の弱体化

- 非正規労働者の供給の増加

- 非正規労働者の供給の賃金弾性率の増加

などの変化の集積が、上の図のようにフィリップス曲線の平坦化をもたらすことが解明された。これらはいずれも、実際に現代の日本に起こっている変化である。