| 執筆者 | 後藤 弘光 (日本大学)/相馬 亘 (日本大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 経済ネットワークに基づいた経済と金融のダイナミクス解明 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第五期:2020〜2023年度)

「経済ネットワークに基づいた経済と金融のダイナミクス解明」プロジェクト

マクロな社会経済現象を理解するためには、個々の企業の特性だけでなく、さまざまな相互作用の集合体としての理解、すなわちネットワークの視点が不可欠である。近年、日本の生産ネットワークはクルミ構造と呼ばれる、生産活動のコアである巨大な循環成分(GSCC)を物流の上流・下流成分(IN・OUT)が半球殻状に取り囲む特徴的なマクロ構造を持つことが明らかになった。本研究は、東京商工リサーチ社による日本企業の約100万社の財務データとそれら企業間の約500万取引関係データ(2011~2016年)を用いて、わが国の企業レベルの生産構造のトポロジー的側面を、企業規模や成長率と関連付けるものである。

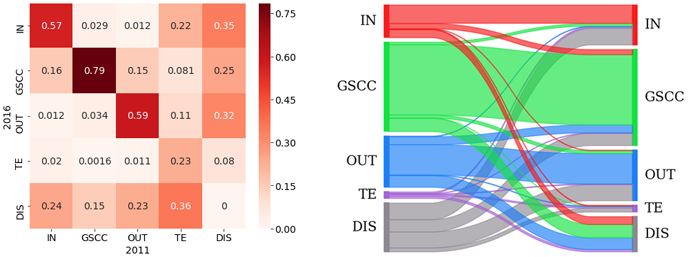

経済複雑性指標によって議論されるように、日本の生産システムは、製造業及び建設業を中心として高度に複雑化しており、その特徴はクルミ構造における巨大な循環成分(GSCC)として現れている。図1は2011年から2016年にかけてのクルミ構造の成分間の遷移を可視化したものである。5年間で約半数の取引関係が変化している一方、クルミ構造の各成分の割合に大きな変化はないが、INからGSCCへの変化やGSCCからINへの変化、OUTからGSCCへの変化やGSCCからOUTへの変化もある程度の割合で存在する。特に2011年にGSCCであった企業の約8割は、生産活動の中核を担うGSCCとして存在し続けていたことが分かる。このようなクルミ構造の安定性は、先進国の中でも最も成熟した生産システムの特徴であり、情報通信業におけるイノベーションによる生産性の向上が期待される一方、2010年代の日本の経済成長が、依然、製造業や建設業によってもたらされた事実と一致している。

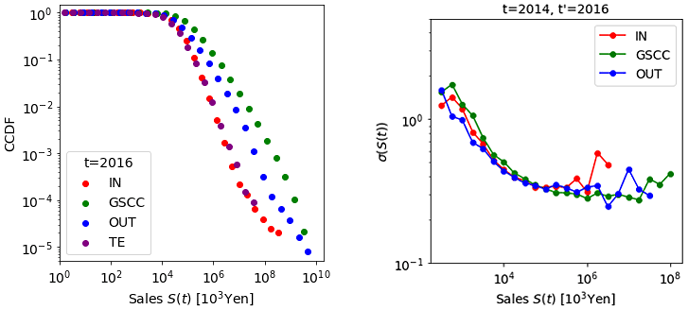

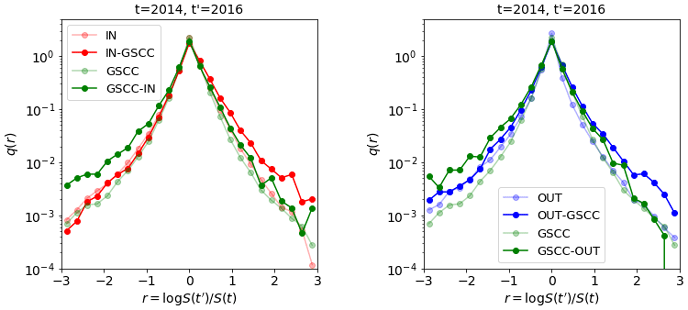

日本の生産システムにおいて、企業がクルミ構造のGSCCに属することは、安定的な企業成長の観点からも重要な意味を持つ。企業の売上分布の高売上領域におけるべき則(パレート則)に従う企業群は、売上成長率の分散が企業規模に依存しないこと(ジブラ則)が知られており、これらの性質が破れる規模は、中小企業の自然な定義を与えると期待できる。図2に示すように、パレート則に従うような大企業とされる企業は、主にクルミ構造の巨大な循環成分(GSCC)とその下流(OUT)に属し、物流の上流成分(IN)に位置する企業は、ジブラ則に従う売上領域が極めて少ない。換言すれば、図2の左の図から(IN)に位置する企業には、売上の大きい企業(大企業)が少ないことが分かる。また図3(横軸は企業売上の対数成長率、縦軸はその確率密度)に示すように、物流の上・下流成分(IN・OUT)からGSCCへと遷移した企業の売上は成長傾向にあり、逆にGSCCから他の成分へ遷移した企業の売上は、縮小傾向にあることが分かる。

現在、中小企業の範囲拡大や、業種によって異なる定義の統一化など、中小企業の定義見直しの議論がなされている。ネットワーク科学の本質は、個々の特性ではなく、繋がりそのものから個々の特性を理解することにある。網羅的な企業レベルのデータに基づいた本研究は、概念的な産業分類や法的な知見からではなく、生産ネットワークのマクロ構造と企業ダイナミクスによって中小企業が定義できることを示唆している。