| 執筆者 | 浅岡 慎太郎 (京都大学経済研究所) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 市場の質の法と経済学に関するエビデンスベースポリシー研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

法と経済プログラム(第四期:2016〜2019年度)

「市場の質の法と経済学に関するエビデンスベースポリシー研究」プロジェクト

背景

短期金融市場が未発達な国において、預金準備率を引き上げることにより資産バブルの形成を抑制することはよく知られており、バブル形成の懸念が高まるとこの政策を実施する。

本研究では、準備率引き上げ政策は必ずしもバブルを抑制せず、むしろ促進させる場合があることを示す。

分析と政策的インプリケーション

本研究では、準備率制度のバブル経済への効果を分析するためにChari, Jones, and Manuelli (1995)によって考えられた準備預金率が明示的に表現されたマクロ経済モデルに、バブル資産に成りうる金融資産を導入した。

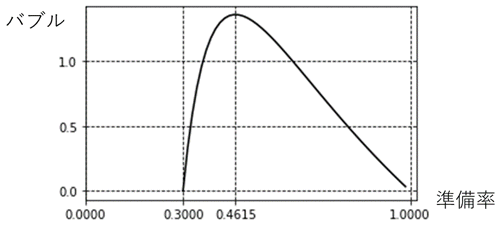

本モデルから導かれる主な結論と政策的インプリケーションは以下の通りである。準備率以外すべてのパラメータをある値で固定したとき、準備率について大小2つの閾値が存在する。下記の図はこのパラメータ値を満たす例である。小さいほうの閾値より準備率が低いとき(図:準備率が0以上、0.3未満)、バブルは存在しない。小さいほうの閾値より準備率が大きいとき、バブルが存在しない均衡とバブルが存在する均衡が存在し、バブルが存在しない均衡の方がバブルの存在する均衡より社会厚生が高い。準備率が2つの閾値の中間にあるとき、準備率を引き上げてもバブルは抑制できず、むしろバブルは膨張することが示される(図:準備率が0.3以上,0.4615未満)。一方、準備率が大きいほうの閾値より上回っているとき、準備率引き上げはバブルを抑制する(図:準備率が0.4615以上、1未満)。どちらの場合においても、準備率引き上げは社会厚生を減少させる。つまり、準備率が2つ閾値の中間にあるとき(図:準備率が0.3以上、0.4615未満)、準備率引き下げがバブル形成を抑制し社会厚生を上昇させる最適な政策となる。これはバブル抑制のために行われている準備率引き上げ政策が必ずしも最適な政策とはならない場合があることを示している。

- 参考文献

-

- Chari, V. V., L. E. Jones and R. E. Manuelli (1995) "The growth effects of monetary policy", Quarterly Review, 19(4), pp.18-32, Federal Reserve Bank of Minneapolis.