| 執筆者 | 近藤 恵介 (研究員) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | RIETIデータ整備・活用 |

| ダウンロード/関連リンク | |

| 備考 |

2020年5月改訂 |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第四期:2016〜2019年度)

「RIETIデータ整備・活用」プロジェクト

本研究の目的は、日本の製造業事業所がどのようにマークアップを課しているのかを実証的に明らかにすることである。経済学の基本となる完全競争市場のもとでは企業は価格受容者であるとされる一方、実際の経済では企業は自社の製品に対し価格決定力を持っている。企業は利潤を最大化する際、完全競争で決定される価格よりも高い価格設定を行うとされる。このような価格の上乗せ分は、経済学において、マークアップと呼ばれている。

マークアップを分析することは、企業の価格設定行動や市場の競争度を明らかにするという意味で、経済学において非常に重要な課題となっている。そこで本研究では、近年、De Loecker and Warzynski (2012)によって提案されたマークアップ推定法を用いて製造業事業所毎のマークアップを推定し、都市・国際経済学の観点からマークアップの変動要因を明らかにしている。

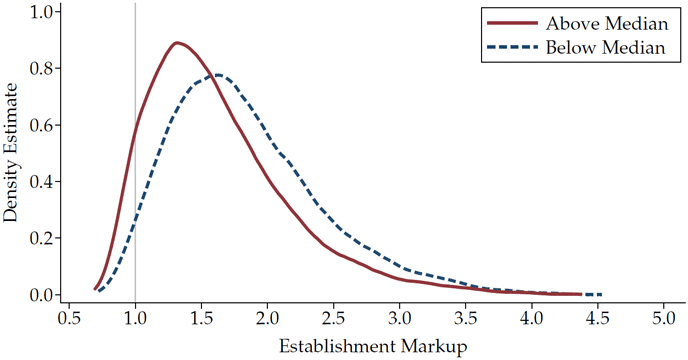

図1は、「工業統計調査」(経済産業省)および「経済センサス-活動調査」(経済産業省&総務省)の事業所調査票情報より推定した事業所毎のマークアップ分布を表している。実線(赤色)は大規模市場に立地する事業所のマークアップ分布、破線(青色)は中小規模市場に立地する事業所のマークアップ分布を表している。図では完全競争における基準を1としており、多くの事業所が1よりも大きな値を示すことから、マークアップを課していることが分かる。

この図から示唆されることは大きく2点ある。1つ目は、市場規模の違いがマークアップに影響を与えるということである。図からも明らかなように、大規模市場へアクセスしやすい立地点においてマークアップが低いということが分かる。近年の都市経済学における理論研究とも整合的で、市場規模の拡大によって企業間競争が激しくなることから、マークアップは低くなるとされている。2つ目は、市場内でもマークアップ分布の裾は広くなっているということである。これは、事業所間の異質性が存在することを示しており、より高いマークアップを課せる事業所が存在していることが分かる。分析の結果、費用節約的な意味で生産性が高く規模の大きな事業所ほど高いマークアップを課していることが明らかになっている。

さらに、先行研究では、非輸出企業と比べて輸出企業は、高いマークアップを課すことが指摘されている(例えば、De Loecker and Warzynski, 2012)。分析の結果、輸出自体は、グローバルな市場に参加することから企業間競争の激化によりマークアップを引き下げる圧力が働くが、輸出をする事業所は、激しい競争環境でも高いマークアップを課せるような生産性が高く規模の事業所であることが明らかになっている。

最後に、本研究から得られる政策的含意として、集積の経済を政策的に推し進めることは、生産性向上が期待される一方で、域内の企業間競争の激化をもたらすことが示唆されるということである。マークアップが高い理由はさまざまな要因が考えられるが、もし市場の非効率性によって高いマークアップが生じている場合、経済活動の集積を促す政策は競争促進効果を通じて厚生の改善につながる可能性が示唆される。

- 参考文献

-

- De Loecker, Jan and Frederic Warzynski (2012) "Markups and firm-level export status," American Economic Review 102(6), pp. 2437-2471.