このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第四期:2016〜2019年度)

「FTAに関する研究」プロジェクト

環太平洋パートナーシップ(TPP)を始め、いわゆるメガ地域貿易協定(メガRTA)は、既存の地域貿易協定網と重複しやすい。その結果、企業は複数の特恵スキームの中から利用するスキームを選択する必要がある。たとえば、TPPが発効すると、メキシコからアメリカに輸出する際に、既存の北米自由貿易協定税率のみならず、TPPに定められた特恵税率も利用することが可能となり、各輸出企業はどちらの特恵税率を用いるか選択することになる。本稿では、複数の特恵関税スキームが利用可能なときに、ある特恵スキームの関税率の変化が、当該スキームおよびその他の特恵スキームの利用率に対して与える影響を分析する。とくに、最恵国待遇(MFN)税率に加え、二国間RTAの特恵税率、多国間RTAの特恵税率が利用可能な状況を考える。

我々はまず理論的にこの影響を分析した。理論的設定は以下の通りである。輸出企業はそれぞれ異なった生産性を持っているとする。MFN税率に比べ、二国間にせよ多国間にせよ、RTA税率を用いる際にはより低い関税率で輸出できるが、原産地規則を満たすにあたって、中間財を調整するための追加的可変費用がかかるとする。ただし、二国間・多国間RTAの両方について、この追加的可変費用と関税を鑑みてもなお、MFNよりは割安に輸出が出来ると仮定する。一方、RTAでは原産地証明のために追加的固定費用がかかる。つまり、RTAはMFNに比べて、可変費用の面では割安であるが、固定費用の面では割高であると想定する。また、二国間RTA税率に比べ、多国間RTA税率を用いる際には、中間財調整費用は安く済む一方、原産地証明のための固定費用はより高いとする。これは、多国間RTAの場合、多国間での累積を活用することで、より中間財を調整する必要がないこと、一方でそれらの国からの中間財の原産性を証明するためにより多くの文書コストがかかることに基づいている。

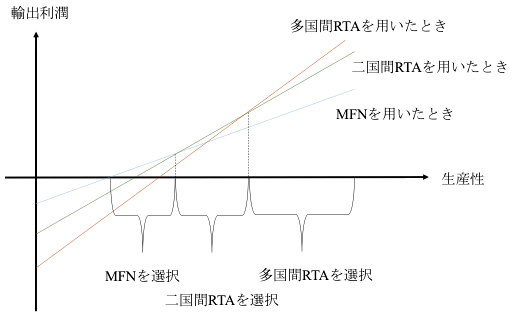

これらの設定のもと、輸出企業の関税選択問題を考える。結果は図1に示されている通りである。横軸に企業の生産性、縦軸に輸出利潤をとり、多国間RTA、二国間RTA、MFNを用いたときの輸出利潤線がそれぞれ示されている。上述のように、多国間・二国間のRTAではMFNに比べて、可変費用が割安であるため、傾きは急になる。一方、原産地証明のための固定費用が追加的にかかるため、切片はより小さくなる。また二国間と多国間の間では、多国間の場合、中間財調整コストが安く済むため、傾きはより急になり、一方で、多くの国からの中間財を原産扱いにする際により文書コストがかかるため、切片はより小さくなる。結果として、生産性の低い企業はMFN税率を選択し、それが中位の企業は二国間RTA税率を、高位の企業は多国間RTA税率を選択することになる。

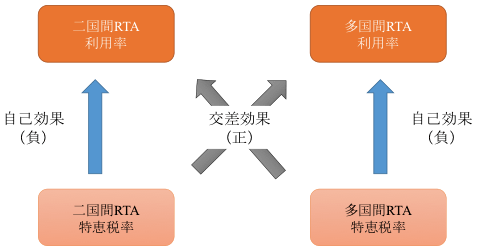

こうした生産性の違いによる関税選択問題を表現した理論モデルを用いて、二国間RTAおよび多国間RTAそれぞれの特恵税率が、各RTAの利用率に与える影響を考える。たとえば、二国間RTAの利用率というのは、ある製品における、ある国からの総輸入額のうち、二国間RTAスキームを用いて輸入された額のシェアである。二国間RTA税率が二国間RTA利用率に与える影響、また多国間RTA税率が多国間RTA利用率に与える影響を「自己効果」と呼び、一方、二国間RTA税率が多国間RTA利用率に与える影響、また二国間RTA税率が多国間RTA利用率に与える影響を「交差効果」と呼ぶ。結果として、図2に示されているように、自己効果は負、交差効果は正となることが理論的に示される。たとえば、二国間RTAの利用率は、二国間RTA税率が低いほど高く、多国間RTA税率が高いほど高くなる。

次に、これらの自己効果、交差効果の存在を、日本の特恵輸入を対象に実証的に分析した。日本を対象とするのは、日本は既に一部のASEAN諸国との間で、複数の特恵スキームが利用可能な状況にあるためである。具体的には、日ASEAN・EPAおよび二国間RTAの両方が発効している国からの、2012年度から2015年までの輸入を分析対象とするさまざまなモデルを推定したが、いずれの推定においても、期待通りの結果となった。すなわち、自己効果は負であり、交差効果は正となった。また、推定されたモデルと、今後の関税削減スケジュールをもとに、今後、関税削減の最終年度に向けて、各RTAの利用率がどう変化するかをシミュレートした。その結果、生産性分布が変化しないという前提に立てば、今後各国において、二国間RTAの利用率がさらに上昇し、日ASEAN・RTAの利用率は低下していくことが明らかとなった。