| 執筆者 | 関沢 洋一 (上席研究員)/後藤 康雄 (上席研究員)/宗 未来 (慶應義塾大学)/野口 玲美 (千葉大学)/清水 栄司 (千葉大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 人的資本という観点から見たメンタルヘルスについての研究 2 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム (第四期:2016〜2019年度)

「人的資本という観点から見たメンタルヘルスについての研究 2」プロジェクト

1.消費者態度指数について

消費者態度 (consumer confidence)は、消費者の購買態度を示す概念として、カトナによって提唱された。消費者態度を表す指標として、日本では内閣府が消費者へのアンケート調査に基づいて消費者態度指数を毎月作成している。消費者態度が個人消費などさまざまな経済指標に先行することについて各国で多くの研究が出されている。

日本のデータで、消費者態度指数と景気関連の他の指標との関係を検証した結果が図1である。ここでは消費者態度指数と(1)景気全体を表すマクロ指標、(2)個人消費に関する指標の関係を、グレンジャー因果性テストによって確認した。マクロ景気指標(1)には実質GDPと景気動向指数(CI・一致指数)の2つを、個人消費指標(2)にSNAベースの実質消費額、内閣府作成の消費総合指数、日本銀行作成の消費活動指数の3つを用いた。この結果をみると、まず個人消費については、3つの指標のいずれに対しても消費者態度指数はグレンジャーの意味で有意に先行している一方、逆の関係は有意ではない。景気全体を表す指標に関しては、GDPとの間では有意に双方向の関係にあるものの、景気動向指数との間ではやはり消費者態度指数が先行することを示している。総じてみれば、消費者態度指数は少なくとも個人消費に対しては明確な先行関係にあり、景気全体に対しても先行する傾向にあることが示唆される結果となっている。

| 因果関係の方向 | ラグ期数 | F値 | p値 | データ期間 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 消費者態度指数 | 実質GDP | 1 | 1982.2Q〜2016.1Q | ||||

| ← | 24.9362 | 0.0000 | *** | ||||

| 景気動向指数 (CI・一致) |

2 | 1985.1Q〜2016.1Q | |||||

| ← | 1.3880 | 0.2536 | |||||

| 実質消費 (SNA) |

1 | 1982.2Q〜2016.1Q | |||||

| ← | 0.6223 | 0.4316 | |||||

| 内閣府・ 消費総合指数 |

1 | 1994.1Q〜2016.1Q | |||||

| ← | 0.9018 | 0.3450 | |||||

| 日銀・ 消費活動指数 |

1 | 2003.1Q〜2016.1Q | |||||

| ← | 0.2413 | 0.6254 | |||||

| (注1)いずれも四半期データの季節調整値による。実質消費、消費総合指数、消費活動指数はHP フィルターによる循環成分を抽出。ラグ期数の選択にはシュワルツ情報量基準を用いた。 | |||||||

| (注2)有意性における***は1%有意を示す。 | |||||||

| 出所:内閣府「消費動向調査」「国民所得統計」より作成。 | |||||||

2.心理指標を改善させると消費者態度指数は改善するか?

我々が行った先行研究によると、消費者態度指数と種々の心理指標の間には相関関係があり、消費者態度指数が改善するほど、抑うつ度や不安度や否定的感情は低下し、楽観度や生活満足度や肯定的感情が高まることが明らかになっている。

本研究では一歩進めて、抑うつ度の低下を目指した2つの心理的介入によって、メンタルヘルス(抑うつ度や不安度)が改善すると消費者態度指数も同時に改善するかどうかを検証した。消費者態度指数については、内閣府のアンケート調査に用いる質問をそのまま使って算出した。これらの心理的介入は、うつ症状の改善に用いられる認知行動療法とマインドフルネスを活用したものである。1つめは、シンプルな認知行動療法を行う群、感情を受け入れるシンプルなマインドフルネスを行う群、待機群(何もしない群)を比較したものであり(研究1)、2つめは、通常のインターネット認知行動療法を行う群、AI(人工知能)を使った認知行動療法を行う群、待機群を比較したもの(研究2)となっている。

3.結果と今後の方向性

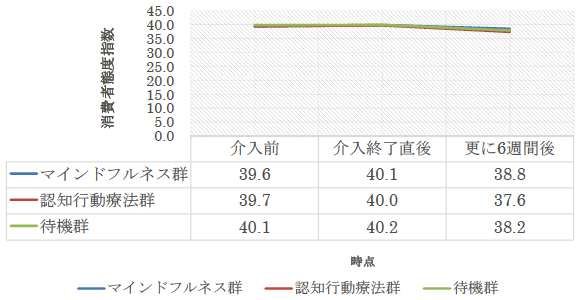

研究1と研究2のいずれにおいても、それぞれの介入を行った群において待機群と比べて消費者態度指数が有意に改善しなかった(図2)。

この結果を踏まえると、何らかの介入によってメンタルヘルスを改善しても消費者態度指数の改善につながらないことが示唆される。ただし、今回の研究では介入によるメンタルヘルスの改善の程度が小さかったため、検証研究として不十分だった可能性もある。

今後の研究の方向性としては、本研究で探求した因果関係と逆の因果関係、つまり、何らかの方法で消費者態度を改善させることによってメンタルヘルスを改善できるかどうかを明らかにしていくことが望まれる。