| 執筆者 |

青山 秀明 (ファカルティフェロー) 家富 洋 (新潟大学) 相馬 亘 (日本大学) 吉川 洋 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 物価ネットワークと中小企業のダイナミクス |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

新しい産業政策プログラム (第三期:2011~2015年度)

「物価ネットワークと中小企業のダイナミクス」プロジェクト

新たなモデルの必要性

かつてケインズ経済学と同義であったマクロ経済学はミクロ経済学と並立していた。ところが、マクロ経済学は過去40年間に変貌し、新古典派経済学の枠組みに納められてしまった。そのようなミクロ的に基礎付けされたマクロ経済学は、代表的ミクロ経済主体の最適化行動の単なる相似拡大としてマクロ経済の動きを説明する。しかし、マクロ経済学の使命は1000万の家計、100万の企業など多数の異質主体から成り立つマクロ経済現象を分析することであり、代表的主体モデルに基づく主流派経済学の限界は明らかである。

本論文におけるモデル構築とその含意

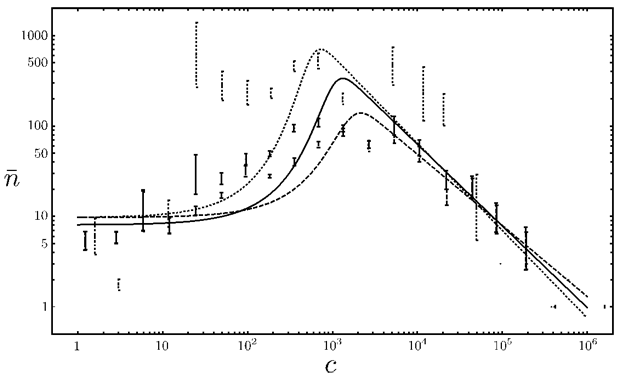

たとえば、労働生産性に着目する。もし産業・企業間で労働の限界生産が異なるならば、生産性の低い所から高い所へ労働者が移動することで生産は増大する。代表的主体の最適化原理に従えば、社会全体でも個々の企業・労働者にとっても所得が増大するのだから、こうした移動はすべての産業・企業間で労働の限界生産が等しくなるまで続く。ところが、現実を直視すると、個人の労働生産性は大きくばらつき、労働者移動の落ち着き先は、新古典派経済学が予想する「点」ではなく、「分布」である(図1参照)。

本論文は、日本における労働生産性の分布を実例にとり、統計物理学における重要な概念であるエントロピーが経済学においても重要な概念として有用であることを提示した。企業による労働者雇用、労働者による企業選択はそれぞれランダムに行われ、その結果として、生産性の観点で見た労働者分布はその分布の実現確率が最大となるような状態で定まる(エントロピー最大化)と考える。図1が示すように、低中生産性の領域では、生産性の向上とともに1企業あたりの平均従業員数は増加するのに対し、高生産性の領域では逆に減少する。自然界では異常である負の温度が、低中生産性側における労働者の分布を説明するためには正常であることがわかる。負の温度とは、エネルギーがより高い状態のほうが存在確率が高くなっていることを言い、ここでは、図1の低中生産性側において生産性がより高い企業ほど平均労働者数が多くなっている状況を指している。なお、仮に総需要が十分に大きければ、すべての労働者は生産性の高い企業に集中することとなる(この場合、エントロピーがゼロに近づく)ので、負の温度は需要不足の度合いを定量的に計測することにより示される。また、図1の高生産性側における実証分析は労働者に対して先導的企業が限られた労働者収容能力しかもたないことを示唆する。

このように、全生産性領域にわたって有効な統計物理的モデルが構築され、得られたモデルは現実の労働生産性の分布の特徴的振る舞いを再現できる(図1)。均衡条件に照らし合わせると、需要については製造業と非製造業の間で非均衡の状態にある(非製造業は製造業に比べて大きな需要不足)。他方、労働者の流れは両セクター間でほぼ均衡していることがわかる。さらに分析データを充実させることにより、我が国の産業経済に潜む不均衡性について知見を得ることができると期待される。

現在、資本の集中とそれに伴う経済的な不平等が着実に進行しつつある。まさに、労働生産性の広がり(分散)は経済格差の典型的な現れである。本論文は、主流派経済学に取って代わり、現代経済の諸問題にアプローチするための学問的基盤を提供する。