はじめに

本プロジェクトは、経営者と従業員が二人三脚的につくりあげてきた日本的経営モデルに、厳選投資家を加えた「三位一体モデル」を実装していくことが目的である。このヒントとなるのが、海外、特に米国で活発に議論されている"Board 3.0"モデルである。

今、日本で盛んに提唱されている「モニタリング・ボード」(Board 2.0)モデルは、海外ではすでにその限界が主張され始めている。それに対し、Board 3.0モデルは、意欲・情報・リソースを持つファンド派遣取締役が経営陣・執行と協働し戦略策定を支援することで、従来型のモニタリング・ボードが抱える欠点を克服し、戦略立案機能を再興できるのではないかと期待されている。

同モデルは、2019年、ハーバード大学のWebフォーラムにて、Ronald J. Gilson教授(スタンフォード大学/コロンビア大学)およびJeffery N. Gordon教授(コロンビア大学)によるコンセプトペーパーが掲載されて以来、活発な議論を巻き起こし、米国や欧州のコーポレート・ガバナンスに関する実務家・研究者において注目されている。

筆者たちは、Board 3.0モデルを日本企業に対するエンゲージメントに応用すべく、Gordon教授との対話、国内外のコーポレート・ガバナンス研究者との議論を行ってきた。また、本稿の後段でも示す通り、丸井グループと協働し、日本における実践を開始したところである。

本稿では、提唱者である両教授の論文 "Board 3.0: What the Private-Equity Governance Model Can Offer to Public Companies"(注1)も参照しながら、Board 3.0モデルのコンセプトについて概略を示す。その上で、日本における実装の意義・可能性について論点を提示する。

Board 3.0が提唱される背景―「モニタリング・ボードの限界」

そもそも、ガバナンス・システムには唯一の正解があるわけではなく、その時代・時代において企業が直面する課題に合わせて進化してきた。例えば、1950-60年代の米国では、取締役会の機能は監督ではなく執行へのアドバイスが主眼であり、経営者と親しい弁護士や銀行家等が取締役会の多数を占めていた。両教授の言葉を借りれば、これが"Board 1.0"モデルである。「アドバイザリー・ボード」とも表現されるモデルである。

しかし、60年代後半から70年代にかけて、優良とみなされてきた企業の倒産や会計不正、違法献金スキャンダル等を通じて、Board 1.0の取締役が経営陣の違法行為を察知・抑制する能力を持たないことが明らかになった。また、敵対的買収が盛んになる中で、買収提案および防衛策に対する妥当性を第三者的視点でチェックする必要性が生じた。

そのような背景の中、取締役会の役割は「助言」から「第三者視点での監督」に重点が置かれるようになり、それに応じて取締役会の独立性が高まることになる。判例や法律、そして機関投資家も、そのような独立性を強く支持することになった。それが現在に続く"Board 2.0"、「モニタリング・ボード」と言われるモデルである。わが国のコーポレート・ガバナンス改革では、独立社外取締役の数・比率が盛んに議論されてきたことからも分かるとおり、Board 2.0的な監督機能の強化が主軸に置かれてきたとも言える。

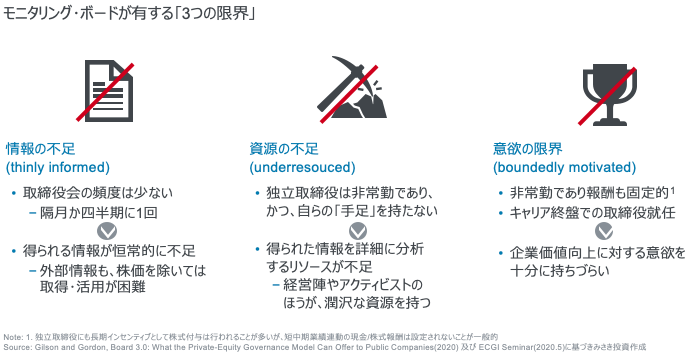

しかし、Board 2.0は、その独立性が仇となって、目まぐるしく変わる事業環境に対応できないという問題が指摘されるようになった。それは、両教授によれば「3つの限界」に集約される。まず、「情報の不足(thinly informed)」である。モニタリング・ボードにおける取締役会の開催頻度は少なく、得られる情報が恒常的に不足している。そのため、取締役会は、経営陣の戦略を評価するに当たり、有効な情報に乏しい状態にある(注2)。第二に、「資源の不足(underresourced)」である。独立取締役は非常勤であり、かつ、自らの分析リソースを持たない。そのため、経営陣の戦略が妥当かどうかを有効に判断することが容易ではない。第三に、「意欲の限界(boundedly motivated)」である。独立取締役の多くは報酬が固定的であり、また、キャリアの終盤で名誉職的に就任することが多い。そのような取締役は、企業価値向上に対する意欲を十分に持ちづらい構造にある。

[ 図を拡大 ]

これらの「3つの限界」を抱えるモニタリング・ボードは、今時代的競争環境において、戦略立案における機能不全を露呈している。グローバル化/デジタル化の進展により、意思決定の難易度・速度が飛躍的に上昇するなか、取締役会は経営陣の戦略が時代に即しているかを判断することが格段に難しくなっている。

また、米国では2000年代以降、株主アクティビズムが隆盛を極めている。Activist Insightによれば、米国では、毎年400-500社、全上場企業(約4,100社)のうち1割以上がアクティビストのターゲットになっており(注3)、取締役会がアクティビストの提案に直面することは日常茶飯事である。しかし、自前の「資源・手足」を持たないBoard 2.0の取締役会は、潤沢な分析リソースを持つアクティビストの提案に対して有効な判断を下すことが難しい状態に置かれている。

このような、Board 2.0、モニタリング・ボードが有する「3つの限界」による問題が表出するなか、それらを克服するための新たなガバナンス・システムの在り方が議論されている。それが"Board 3.0"、具体的には長期投資家が取締役として戦略立案に参画するモデルである。

"Board 3.0"のコンセプト-「3つの限界」を克服し、取締役会に戦略立案機能を取り戻す

「3つの限界」を克服するための1つのアイデアとして両教授が着目したのが、PEファンドの投資先企業におけるガバナンス・モデルである。 投資先企業では、PEファンドから派遣された中堅幹部が取締役に就任し、CEOだけでなく執行部門とも緊密に連携しながら、戦略策定およびそのレビューを行うことになる。

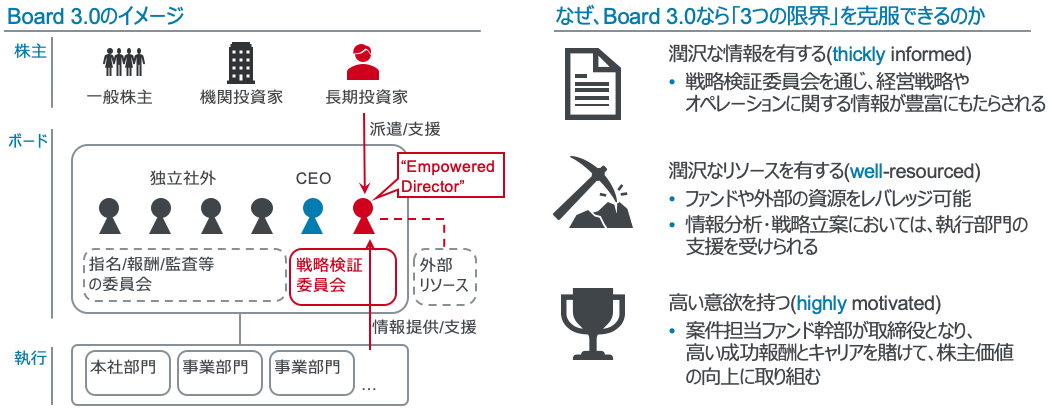

そのような取締役は、執行部門から得られる豊富な情報を活用でき(thickly informed)、ファンドの有する潤沢な分析能力を活用でき(well-resourced)、かつ、自身のキャリア上の展望と高い成功報酬を賭けて業務に取り組む(highly motivated)ことになる。このような仕組みを上場企業のガバナンスに応用できれば、3つの限界を克服し、戦略策定・レビュー機能を再興できるのではないか。それが"Board 3.0"のコンセプトである。

Board 3.0モデルにおいては、企業経営に長期的に関与する投資家から派遣された取締役(Empowered director)が、経営陣・執行部門と協働しながら、戦略立案を支援することになる。その具体的な場として、両教授は「戦略検証委員会(Strategic Review Committee)」を取締役会に設置することを提唱している。

戦略検証委員会では、CEO等の経営陣とファンド派遣取締役が参画し、執行部門からの支援も受けながら、戦略・業務遂行についてインテンシブな議論を行う。必要に応じて、外部のコンサルタントや派遣元ファンドからの支援も活用することが想定されている。

[ 図を拡大 ]

実際、米国では、Board 3.0モデルに相当する事例も出てきているようだ。例えば、米国のValueAct Capitalは、Adobeへの投資において、ファンドのメンバーであるKelly J. Barlowを送り込み、売り切り型からサブスクリプションモデルへの転換を提案したといわれる。戦略移行期(2012年〜2014年)にかけて1株あたり利益は3分の1程度に下がったものの業績は安定し、株価は実に2倍になった。

以上が、米国におけるBoard 3.0に関する議論の概略である。以降は、日本企業のガバナンス・システム固有の課題も踏まえながら、アカデミアとの議論や企業との対話を通じて見えてきた、わが国における実装の可能性について議論を進めたい。

日本企業のコーポレート・ガバナンスと「稼ぐ力」の現在地

Board 2.0がすでに主流になっている米国と異なり、日本では、執行へのアドバイスを主眼とする、いわば"Board 0.0〜Board 1.0"の企業が多数を占める。 2013年以降のガバナンス改革を通じて取締役会の独立性強化が進められてきたが、依然として内部者が優位の構成が続いている。例えば、JPXの調査では、2020年11月時点において独立社外取締役が過半数の企業は市場第一部の6%に留まる(注4)。そのような状況にあるわが国では、引き続き取締役の監督機能強化についても検討を進めていく必要がある。

他方、日本企業の課題は監督機能の強化だけでない。「稼ぐ力」の復活、そのための戦略機能の再興も喫緊の課題である。伊藤レポート(注5)で「8%」という目安が示されて以降、日本企業のROEは向上し、TOPIX500では10%まで改善が進んできた。他方、海外諸国に比べては引き続き大きく劣後する状況にある。それは、レバレッジの問題ではなく、売上高純利益率が伸び悩んでいることが原因であると繰り返し指摘されている(注6)。

企業の「稼ぐ力」は、株主のみならず、従業員を含むステークホルダーへの価値還元の原資となる。2020年12月の拙稿でも指摘したとおり(注7)、先進国の実質賃金を比較すると、他国ではこの30年間で約1.3〜1.5倍となっているが、日本だけほぼ横ばいの状況である。株主のみならずステークホルダーが「みなで豊かになる」ためにも、企業の稼ぐ力、そしてその根幹である戦略策定機能を再興する重要性は他国よりも大きいと言える。

日本企業の戦略策定機能再興における、Board 3.0のコンセプトの活用余地

それでは、日本企業における戦略不全は、どのように解消しうるのだろうか。カネボウの社長を務めた九州大学大学院教授の小城武彦教授は、著書『衰退の法則(注8)』において、戦略を欠き破綻に追い込まれる企業には、ある共通する特徴が見られると論じた。それは、①事前調整重視・予定調和的な意思決定プロセス、②人間関係偏重・経営リテラシー軽視のリーダーシップ、そして、③それらに適合する人材が出世することで衰退のサイクルが自走すること、である。 少なからぬ日本企業が、このような意思決定上の課題を抱え、それが戦略策定機能の不全につながっているのではないだろうか。

このような状況下に対して、Board 3.0のような、資源・情報・インセンティブを持つ投資家が取締役として戦略立案に関与するというガバナンス・システムは1つの解となりうる。内部の論理にとらわれない視点を投資家が提供することで、資源配分における予定調和的な意思決定に対する歯止めとなる。また、ファンドが持つ潤沢な分析・検証のリソースを提供することで、経営陣と協働して納得感の高い戦略を作り上げる。投資家は、投資先の企業価値が自らの利害に直結しているため、企業価値向上に大いなるインセンティブを持っている。このようなBoard 3.0のコンセプトを導入していくことは、日本企業において戦略機能を再興するための選択肢となり得るのではないか。

日本での実践例―丸井グループとみさき投資の取組

筆者が代表を務める/参画するみさき投資では、丸井グループとの協働を通じて、日本におけるBoard 3.0の実践を進めている。

丸井グループでは、顧客・取引先・社会・将来世代・従業員・株主という6つのステークホルダーの利益と"しあわせ"を調和・拡大させ、新たな価値を創出する「ステークホルダー経営」を追求している。その理念に賛同し、かつ丸井グループの独特の障壁・ポテンシャルに着目するみさき投資では、過去数年にわたり丸井グループとの対話を重ねてきたが、ガバナンス面でもステークホルダー経営の理念を取り入れるという青井社長の考えに基づき、社外取締役として招聘されることになった。

青井社長は、長期投資家を取締役会に招聘するメリットについて、外部の取材に対して以下の通り述べている(注9)。

「(みさき投資は)世界でも稀有な長期エンゲージメント投資家(経営に積極的に関わり企業価値を高める株主・投資家)。当社のことを理解してくれていて、かつ有益なアドバイスをくれ、時には耳の痛いこともズバッと言ってくれる。そういう本当の意味で企業価値の創造につながる人とじっくり話し合いをして企業価値をつくっていきたい」

丸井グループでは、取締役会の下に「戦略検討委員会」を設置し、そこに経営陣、ファンド派遣取締役、他の取締役が参画する予定である。丸井グループの祖業である小売事業が、デジタル化やZ世代のライフスタイル等の大きな環境変化に直面する中、投資家の視点・知見も取り入れながら、長期の戦略課題について議論を進めていく予定である。

おわりに

これまで見てきたとおり、Board 3.0のコンセプトは、Board 2.0の限界に直面する米国だけに留まらない可能性を秘めている。Board 1.0がいまだ主流である日本企業においても、戦略機能を再興・強化するにあたってのカギとなるだろう。 わが国のコーポレート・ガバナンス改革はこれまで、監督機能の強化が強調されがちであった。しかし、取締役会が「企業戦略の大きな方向性を示すこと」「経営陣による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと」も、コーポレートガバナンス・コードで強く期待されている(注10)。それらに対する有効な打ち手として、Board 3.0の実装について検討を深めていく意義は大きいのではないか。 今後、「日本型Board 3.0」について国内外の有識者や経営者の間で活発な議論がなされ、実装されていくことによって、日本企業の戦略策定機能が再興されることを願ってやまない。