異次元金融緩和の開始から5年が過ぎた。今も消費者物価上昇率はゼロ近傍で推移しており、デフレ脱却を果たせていない。だが5年間の緩和を通じ、デフレの仕組みについて見えてきたこともある。

最も重要な教訓は、デフレの原因は需要サイドでなく供給サイドということだ。供給サイドとは価格づけをする企業の姿勢という意味だ。異次元緩和の初期には需要さえ増やせばデフレ脱却できるとの指摘が多かった。確かに失業率などの数量面は改善したが、それが価格に波及しない。原価が上がっても価格に転嫁できない企業が多いからだ。

◆◆◆

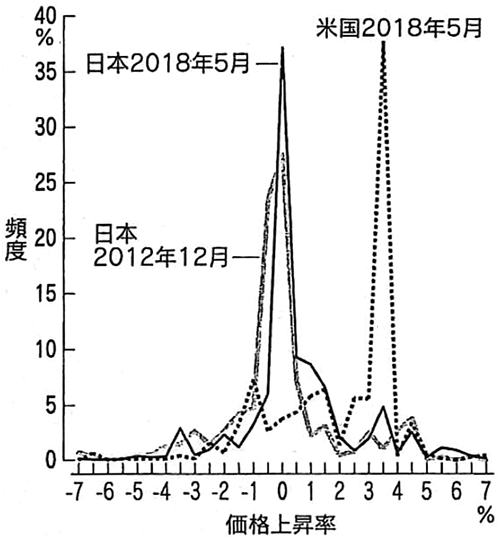

図は消費者物価を構成する約600の品目ごとに価格の前年比を計算し、その頻度分布を示したものだ。米国では分布のピーク(最頻値)は3.5%だ。つまり米国では企業が毎年価格を3.5%引き上げるのがデフォルト(標準的状態)であり、そうした企業が多数派だ。米国では金融危機時でもこの最頻値は2%程度の水準にあったし、米国以外の先進各国についても最頻値は正の水準にある。

一方、日本の最頻値は異次元緩和の開始前も今も変わらずゼロだ。約5割の品目がゼロ近傍にある。日本では価格据え置きがデフォルトという状況が1990年代末に生まれ、長く続いている。

価格据え置き慣行が定着したのは、政府・日銀がデフレを長期間放置したからだと筆者はみる。デフレの定着により消費者は価格が据え置かれることを当然と受け止め、わずかな上昇も許容しなくなった。企業は価格を少しでも上げれば顧客が大きく減ると恐れ、コストが多少上がっても我慢して価格を据え置くという行動をとるようになった。

価格据え置き慣行は経済にどんな影響を及ぼすのか。「くいもんみんな小さくなってませんか日本」というハッシュタグ(キーワードで検索できる目印)が多くを教えてくれる。SNSでは、表面上の値段は据え置きだが容量が小型化した商品に関する投稿が相次ぐ。こうした実質値上げは特に2013年以降、異次元緩和に伴う円安や人件費上昇を背景に増加している。

商品の小型化には工場のレイアウト変更など様々な費用がかかる。つまり小型化は消費者だけでなく企業にとっても望ましいことではない。企業が費用を払ってまで小型化に向かうのは、「表面価格を一切変更できない」という呪縛におびえているからだ。

表面価格を変更しないビジネスモデルの典型は100円ショップだ。売値を100円に据え置きつつ顧客の驚く商品を開発することは可能で、成功の秘訣もそこにある。だが原価が100円を大きく上回るような画期的な新商品の登場は期待できない。同様に価格据え置き慣行に縛られる企業からは、前向きの商品開発や投資は生まれてこない。

◆◆◆

価格据え置き慣行から脱却するにはどうすればよいか。日銀の金融緩和は円安や人件費増などにより企業の原価を上昇させる効果をもつ。これが転嫁されれば物価は上がるが、今のままではその可能性は低い。重要なのは原価を上げることではなく価格に転嫁できる環境を整えることだ。

東大金融教育研究センターが5月に実施したアンケート調査によれば、宅配便の値上げについて「生活が苦しくなるのでやめてほしい」との回答が17%に対し「宅配業者も経営が苦しいのだろうからある程度の値上げは仕方ない」が74%に達し、消費者は企業の窮状に理解を示している。

この例からわかるように、コスト増の価格転嫁がうまくいくかどうかは、顧客の共感を得られるか否かにかかっている。商品小型化の別称は「ステルス値上げ」で、消費者に気づかれないように値上げをするという意味だ。これでは消費者の共感は得られない。なぜ値上げが必要なのかを消費者に、積極的に説明する姿勢を企業はもつべきだ。

転嫁しやすい環境整備の施策として考えられるのは消費税率の変更だ。当研究室の庄司俊章氏の研究によれば、14年の消費税率引き上げ時には食品・日用品のほぼすべての品目で税率引き上げ分以上に価格が上昇した。消費増税に伴いどの企業も税込み価格を変更する必要がある。どうせ変更するのならば、それまで転嫁し切れなかった分もついでにと考えたのだろう。

マーチン・フェルドシュタイン米ハーバード大教授などが、消費税率の小幅引き上げを繰り返すことを提案している。例えば1%程度の引き上げを数年間繰り返すことで、価格転嫁への企業の抵抗感を薄める効果が期待できる。ただし消費増税に伴う購買力低下を補填する必要がある。併せて同規模の所得税減税を繰り返すことも検討に値する。

いかなる策をとるにせよ成果を確実に見通すことはできず、試行錯誤は不可避だ。価格据え置き慣行の是正にはもうしばらく時間がかかることを覚悟する必要がある。

◆◆◆

次に考えねばならないのは日銀の2%物価目標をどう位置づけるかだ。なぜ物価上昇率の目標値がゼロでなく2%かといえば、一つには物価統計の計測誤差があるからだ。だがこの誤差は現状0.5%程度と小さく無視できる。

2%の根拠として最も重要なのは「のりしろ」だ。平常時の物価上昇率を高めにしておけば名目金利も高めに維持できる。それにより緊急時の緩和余地を確保できる。

だがのりしろは現状うまく機能していない。ローレンス・サマーズ米ハーバード大教授は、先進各国は次の危機への備えができていないと警鐘を鳴らす。米国の政策金利はなお低水準で、いざというときの緩和余地は限られる。欧州や日本はさらに厳しく、特に日本は金融緩和の余地も財政発動の余裕もない。

肝心なのは2%の物価上昇自体ではなく次の危機への備えだ。それにはどうすればよいか。異次元緩和の源流はポール・クルーグマン米ニューヨーク市立大教授が提唱した「調整インフレ」にある。将来の財の魅力が現在の財に比べて高まる中で将来の通貨の魅力も高まってしまう。将来の通貨の魅力をそぐために将来の物価を現在との対比で高める。これが調整インフレだ。

しかし将来の通貨の魅力をそぐのならばもっと直接的な方法がある。現在の通貨と将来の通貨の交換比率を変えることだ。現在と将来の通貨の交換比率は通常1対1だが、「現在の1万円=将来の9900円」というように減価させれば、1%の調整インフレと同じ効果を期待できる。これは銀行券に1%のマイナス金利を付けるのと同じだ。

紙の銀行券を前提にすると至難だが、中央銀行がデジタル通貨を発行するスウェーデンの「イークローナ」のような仕組みを導入し、デジタル通貨に付利すれば実現可能だ。デジタル通貨の導入は次の危機への強力な備えになる。

実は調整インフレには70年代の先例がある。当時は円の対ドルの魅力をそぐために日本の物価を米国に比べ高めにすることが提唱された。しかし高インフレの創出には抵抗が強く、政府は結局、調整インフレでなく円の切り上げを選択し、最終的に固定相場制の放棄へと向かった。

当時、円切り上げや固定相場制の放棄はタブーだった。同様に現時点では、銀行券の「固定相場」の放棄もタブー視されている。しかし物価上昇の見通しが立たない以上、政府・日銀は政策の選択肢として検討を開始すべきだ。

2018年7月19日 日本経済新聞「経済教室」に掲載