| 開催日 | 2025年7月10日 |

|---|---|

| スピーカー | 新原 浩朗(元・米国ハーバードビジネススクール エグゼクティブ・フェロー / 前・内閣審議官(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理)) |

| コメンテータ | 池田 陽子(RIETIコンサルティングフェロー / 経済産業省経済産業政策局 競争環境整備室長) |

| モデレータ | 冨浦 英一(RIETI所長・CRO・EBPMセンター長) |

| ダウンロード/関連リンク | |

| 開催案内/講演概要 | 本セミナーのスピーカーである新原浩朗氏は、安倍政権の「アベノミクス」や岸田政権の「新しい資本主義」など日本政府の経済政策の立役者として長年活躍され、現在はキヤノングローバル戦略研究所研究主幹、NTTデータ経営研究所特別顧問、早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)客員教授、東京大学公共政策大学院客員教授、東大発のAIスタートアップの社外取締役などを兼務している。今回は安倍政権や岸田政権の成長政策の総括として、日本が豊かに成長していく上での構造的課題・ボトルネック、それらを解決する成長・分配政策の方向性についてご講演いただいた。なお、5月に省内限定で若手職員を中心にセミナーを行ったところ、省外からも多くのご関心が寄せられたため、今回オープンな形での実施に至ったもの。 |

議事録

はじめに

長い表題ですが、3つポイントがあります。1つ目は「豊かに成長」、ただ成長しているということではなく、個人がハッピーにならなければいけないということです。2つ目は「構造的課題」、長年固まっているような状態のところをどうやってスピード感を出して対処するかという問題意識があります。3つ目は「分配政策」、成長と分配を両立させていくことについて担当した安倍政権から岸田政権まで大きな思想の違いはなかったように思うので、成長政策と分配政策を統合して、お話しします。

また、私の特徴として、米国の大学で研究したり、結構な頻度で若い人を連れて学会に出張したり、海外のアカデミアと議論して発想を作るということをしてきています。多様性がある、いろいろな意見を取れるということで、発想を豊かにする上でそれが私にとって結構大きかったように思います。

労働生産性を高めるために、鍵はイノベーションと労働市場

潜在成長率とは、資本や労働力、技術進歩を合計した供給サイドの大体の実力を示す指標ですが、わが国の潜在成長率は0.5%程度で推移しており、アベノミクスの当初目標だった1%は必ずしも達成できていません。潜在成長率が低い大きな要因は労働生産性の低さです。労働生産性と1人あたりの労働賃金には正の相関があり、短期的にはインフレ率等を踏まえて企業に賃上げをお願いすることはできるのですが、このままだと長期的には1人あたりの労働賃金は上がりにくいということになります。

この問題を解決する鍵となるのが、本日お話しする2点、イノベーションに対する考え方と労働市場に対する考え方です。

イノベーションに対する考え方

イノベーションの源泉

イノベーションが経済問題として扱われるようになったのは実はそれほど昔の話ではありません。1960年以前、主要ジャーナル3誌で、タイトルにinventionあるいはinnovationと入っている論文は11しかなく、心理学的、社会学的、あるいは単なる偶然の現象と考えられていたのを経済問題として体系的にとらえたのがシュンペーターでした。

シュンペーターは時代が異なる2つの著書の中で、異なる見解、①イノベーションは起業家が担うものであり、既存企業・大企業は現状の構造を強化するものだから向いていないとする見解と、②研究開発には規模の経済が働くので、イノベーションは資金に余裕のある大企業に生まれるという見解を述べています。両者は矛盾しているように見えますが、市場競争の度合いと特許数を指標にした成果についての実証研究を見ると、成果はちょうど真ん中ぐらいに集中しており、新規企業ばかりの市場でも、大企業による寡占状態の市場でも、イノベーションは生まれにくいといえます。つまり、①スタートアップの創業促進と、②既存企業のオープンイノベーションの環境整備の両方がなければうまくいかないと考えられます。

また、『イノベーションのジレンマ』では技術が代替わりすると旧来企業は必然的に衰退するという考え方をハーバードビジネススクールのクリステンセンは示しましたが、最近の分析では旧来企業でもスタートアップとのコラボレーションによって新技術を用いると存続期間が延びることがわかっており、イノベーションの議論は既存企業の成長策としても重要といえます。

スタートアップへの投資、研究開発の外部性

にもかかわらず、日本の場合、事業会社によるスタートアップへの投資額は非常に少ない状況です。このままでは、大きな雇用を抱える大企業が成長を続けるのは難しいのではないかということと、スタートアップが出口戦略として買収・合併(M&A)をとらえるのは難しいのではないかということが、「スタートアップ育成5カ年計画」における問題意識になっています。

中にはM&Aは、競合製品の発明を停止させるために行うキラー買収ではないかという議論もあるのですが、医薬品産業のデータを活用した最近の研究ではそうした買収は6%程度しかないという研究があります。また、キラー買収は買収する側が類似の事業分野を持っており、保有する関連分野の特許の残存期間も長く、通常予見可能なので、だまされることはあまりないように思います。

それから研究開発の外部性の観点から、R&D投資は過大か過小かという問題があります。ある企業がR&D投資した場合の自らの私的収益率は20%程度であるのに対し、社会全体の収益率は67%にも及ぶ、つまり他社がそれをうまく取り込んで新しいものが生まれるなど社会全体でプラスの効果が大きいことがわかっています。研究開発は私企業のみに任せると過少投資となりやすく、官民でイノベーションを推進していく意味が十分あるということです。

クリエイティビティ(創造性)の重要性

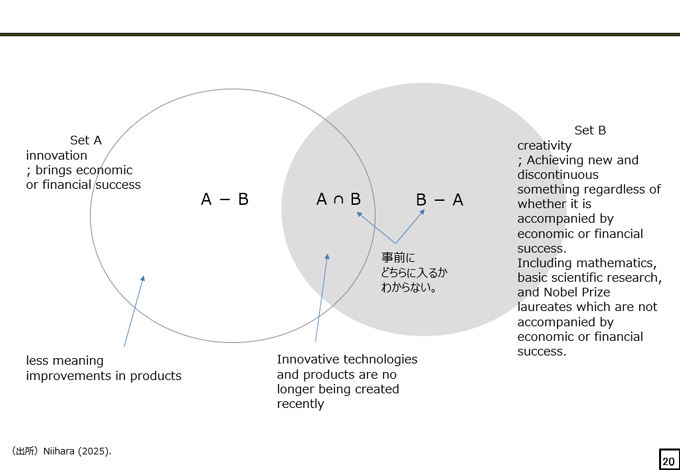

私が最近関心を持っているのがクリエイティビティ(創造性)についてです。図は、私がハーバードビジネススクールで自分の考えを示すために作図したものです。イノベーション(集合A)は経済的財務的に成功をもたらすものを指しますが、クリエイティビティ(集合B)とは何か新しいこと、不連続なことを成し遂げることであり、経済的財務的に成功をもたらしているかどうかは問いません。数学上の新発見やノーベル賞のようなものも含まれます。

通常イノベーションを考えるときは集合Aからアプローチし、AかつBの部分を狙います。AかつBは不連続なことをやって経済的な利益を得られるので、成功すると非常に大きいです。しかし、集合Aからの改善や改良によるアプローチで大きなものが生まれる確率は大きくありません。むしろ集合Bでいろいろなことを試し、その中にたまたまAかつBに当たるものが一定の確率で生まれます。ですから、成長戦略として集合Bに力を入れることは、一見遠回りのように見えますが、とても重要だと思います。

実際、米国の国立衛生研究所(NIH)の助成研究の成果としての医薬品特許の半数は、当初の助成目的とはまったく異なる疾患領域で取得されたという研究があります。つまり、集合Bで広くトライすることを考えないと、なかなか画期的なイノベーションは生まれにくいのです。今更ながらに、科学は重要であるということになります。

その科学の担い手は、以前は大学が中心でしたが、近年は企業に急速にシフトしています。最近のノーベル賞受賞者の業績を見ても民間企業での研究がベースになっているものが大幅に増えています。優秀な人を抱えて基礎的な研究から始めて製品化する、つまり基礎研究と製品開発の距離が非常に近くなっています。米国の場合、1980年以降、民間負担のR&D支出額が国負担のR&D支出額を上回っており、日本も国に加えてインセンティブをかけて民間に基礎的な研究も含めて行ってもらうことは重要だと思います。

初期の失敗を許容すること

そのときに、知の深化(すでに知っていることの活用)ではなく探索(新しい知の追求)を、という問題に直面します。探索に対するモチベーションとしては、初期の失敗には寛容であり、場合によってはそれに報酬さえ与えることが望ましいとの興味深い研究があります。初期の失敗を罰すると知の深化を行う誘因を与えてしまうので、むしろ予測できる進歩しか起きなくなります。

これに関連する実証分析で、初期の成果を問わず、研究者に研究方向の裁量性を認め、長期に評価を行うハワード・ヒューズ医学研究所(HHMI)の助成制度と、初回のレビューから研究成果が出ているかどうか評価する国立衛生研究所(NIH)の助成制度を比較すると、HHMIはプログラム選出後に研究論文数が上昇しており、NIHは伸びていません。この差は、著しく、注目すべきです。

こうした中、研究開発税制のような税制措置は各国においてプラスの効果を有することが実証されています。投資の選択と実施が民間に任され、市場志向型になっているからです。一方、民間企業の研究開発投資に対する補助金の効果は、SBIRを除くと、エビデンスがかなりまばらです。補助金交付の裁量性に問題があるかもしれません。

労働市場に対する考え方

省力化投資の必要性

労働人口の構造的減少の中で、労働市場に関しては人手不足への対応が課題にもかかわらず、過半の企業は採用増に頼っており、AI、ロボットへの置き換えといった企業の省力化投資は言われるほど進んでいません。特に運輸、宿泊・飲食、生活関連サービス、医療福祉など労働者不足が深刻な分野ほど、省力化投資を行う企業の割合が低くなっています。省力化投資は、残る労働者の賃金を上げる効果があります。

また日本は、高度なICT技術者というより、電子メールや表計算ソフト、AIなどの基本的な情報通信技術(ICT)ツールの使用頻度が高い現場において、ICTツールを使用できる労働者の不足が世界各国に比べて顕著です。従ってわが国は、現場において基本的なICTツールを使用できる人を増やすようなリスキリングが重要であることがわかります。

現に実証研究によると、低スキルの労働者ほど人工知能(AI)ツールを導入したときの改善効果が大きいことがわかっています。それはAIツールが高スキル労働者のベストプラクティスを反映しており、低スキル労働者はその恩恵を受けるからです。

賃金制度

賃金に関しては、どの国でも勤続年数が長くなるに従って上昇しますが、日本は勤続15~19年目で急激に上昇するのが特徴であり、これが未婚率の上昇や出生数の低下につながっています。少なくとも、経済的な理由で結婚できなかったり子どもが産めなかったりする状況は解消する必要があります。

マーサーというグローバルな人事コンサルティングファームに協力してもらったデータですが、職務別の内外の賃金差を見ると、日本企業の賃金を100としたときに米国企業のIT分野は163、データアナリストは164、技術研究職は156など、高スキルが求められる職種ほど賃金差が大きくなっています。これでは日本企業から高スキルの人材が流出してしまいます。一方、同じデータで、各国企業の賃金の全職種合計平均を100とすると、米国の場合はITが108、データアナリストが109など、スキルに応じた賃金差があるのですが、日本の場合はどの職種も100近傍となっており、スキルを持っていても、持っていなくても、賃金に差がありません。これだとリスキリングをするインセンティブがかかりません。

他方で、現実を直視すると、古い議論をされる方は抵抗感があると思いますが、伝統的に日本企業の男性に見られた50代をピークとする年功制の賃金カーブは、ここ20年の間に急速に崩れてきています。しっかりしたスキルを身に付け、それに応じた賃金上昇を獲得し、先ほど言ったクリエイティブなところへの投入量を増やすことが長期的な大きなビジョンとなります。

転職、副業・兼業、リスキリング

年功制からの転換に伴い、若い人の転職に対する考え方も急速に変化してきました。自分の才能を生かすために転職した方がよいと考える人は5年間で見ただけでも10%増えており、できるだけ転職せずに同じ職場で働きたいと考える人は8%減少しています。日本では、これまで明らかに1社にとどまるということに強いウェイトがあったので、そこが変化しているということになります。これに呼応して、8割以上の中堅社員が自分自身は自律的・主体的なキャリア形成をしたいと考えるようになっています。自分の生き方を自ら選択していくというふうに大きく変わってきているのだと思います。

もう1つ強調しなければいけないのは副業・兼業の急速な普及です。安倍政権のときに、私がこの拡大に着手したときは、大企業の導入企業はロート製薬くらいで、経営者のヒアリングに大阪の本社に伺ったのを覚えています。それが、現在は、制度導入企業が50%を越えました。導入は、従業員のモチベーション向上に結び付きますが、より大切なのは、副業、兼業人材を受け入れた側の効果で、業績の向上につながったと答えた企業の割合は、6割以上に及んでいます。そして、その成功要因として、契約条件を詳細に取り決めた、業務内容を明確にしたが挙げられています。これは、働き方の形態が、雇用契約一本という形態から多様化し、知識労働層の中にも、フリーランス、より法律的にいえば業務委託という働き方が根付く萌芽と考えられます。人手不足に悩まれている中小企業にとっても、人材登用上、大切な視点です。ですから、フリーランス法も立法しましたが、これからは、働き方について、雇用だけを見ていては駄目だと思います。

リスキリングについてですが、日本の場合、失業者が過半を占め、失業しないとリスキリングしない傾向がこれまでは強く、いったん会社に入社できれば、在職中は、勉強しないといわれてきました。他方で、リスキリングという言葉を生み出したデンマークでは、リスキリング参加者の7割を在職中の人が占めています。日本でも、ジョブ型人事で、スキルに応じて仕事に就けるようにすれば、リスキリングの慣行が根付いてきます。企業の内外が労働市場としてつながり、企業内もマーケットとしてきちんと機能することが大切です。

これを労働移動の円滑度との関係で見ると、労働移動の円滑度が高い国ほど生涯賃金上昇度が高いとの実証研究があります。ただし、その賃金上昇度の内、実際の転職に伴う賃金上昇分は4分の1に過ぎず、同一企業内で働く方の賃金上昇分が4分の3を占めています。同一企業内にとどまる労働者についても、企業間の労働移動が円滑である国ほど、生涯における賃金上昇率が高くなる。これは、労働移動が円滑であれば、企業側も、雇用している人材をきちんと評価し、エンゲージメントを高めることで、労働市場における競争力を保つ努力を行うようになるからです。

コメント

池田:

新原さんには内閣官房でお仕えし、「官僚の仕事は総じて楽しい」ということをはじめ日々多くを学ばせていただきました。質問ですが、従業員に知の探索を行わせてイノベーションを促進するためには、長期的な成功に大きな報酬を与えることはもちろん、初期の失敗に寛容であることが必要だということで、マインドセットの在り方も含めて興味深く感じました。創造的なイノベーションを起こすための環境整備や政策検討を行うに当たってのヒントやご助言があればお教えください。

新原:

先ほど紹介した集合Bは、もともと広い目的で行われていることが多いということを念頭に置くことが大切だと思います。わかりやすい例を挙げると、数学者の伊藤清さんは、確率過程の簡便計算法といったらいいでしょうか、そうしたものを生み出し、これが、ブラック・ショールズ方程式といったデリバティブの価値評価や金融工学の基礎となりました。日本人です。米国でファイナンスをやると「伊藤のレンマ」というものが必ず出てきますが、この人、これを目指していたわけではありません。確率論を一生懸命やっていたら、たまたま「AかつB」が出てきたのです。こういうことは実はすごく多いのです。なので、Bの領域は、いろいろな方向で、多様な試みをすることが大切です。

ハワード・ヒューズ医学研究所(HHMI)と国立衛生研究所(NIH)の助成制度の対比分析については、われわれが置かれている環境はNIHと似ています。財源が税金で共通だからです。財源が税金だと国会への説明責任が生じます。このため、どうしても細かく見て途中の短期的な成果がどうなっているか聞きたくなってしまうのです。従って、実は、「聞かない」ということが結構大切かもしれません。例えば、私が構想した政策に、省エネ法のトップランナー方式という規制制度があります。特徴は、5年なり10年なりのターゲットイヤーに向けた高いコミットメント水準を決めたら、毎年どこまで技術が進んでいるか途中段階で一切「聞かない」ことを制度化しました。それによって、リニア(毎年成果を出さないといけない)でなく凸な曲線の十分な探索期間をもった研究開発の進め方が可能になりました。ハーバードビジネススクールのマイケル・ポーターは、後にこの制度を知って、絶賛していました。

質疑応答

クリエイティビティにおける民間企業の役割、研究開発税制の改正の方向性、イノベーションにおける時間軸の問題、長期的な研究開発に注力するための工夫などについて、参加者との間で、真剣で深い議論が展開されました。

しかしながら、今回の新原浩朗氏のBBLセミナーは、情報量が多く、要約を文章に起こして理解いただくことが困難で、限界があるため、公開している動画 (「RIETI BBLウェビナー」)をぜひ、一度、ご覧いただきたいと思います。

この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。