| 開催日 | 2025年2月27日 |

|---|---|

| スピーカー | 小西 葉子(RIETI上席研究員) |

| コメンテータ | 廣瀬 暁春(株式会社KADOKAWA 編集担当) |

| コメンテータ | 長谷川 仁(有限会社コマンド・ジー・デザイン 装幀・デザイン担当) |

| モデレータ | 佐分利 応貴(RIETI上席研究員 / 経済産業省大臣官房参事) |

| ダウンロード/関連リンク | |

| 開催案内/講演概要 | ビッグデータの活用が急速に進む中、その膨大なデータを基に有益な洞察を得て、それを意思決定や新たな発見に結び付けることは極めて困難かつ重要な課題となっている。本BBLでは、AI時代に求められるデータを読み解くためのビジュアル分析技術について、『答えはデータの中にある: リサーチャーが永く使えるビジュアル分析手法』 (KADOKAWA)を上梓した小西葉子RIETI上席研究員が、インバウンドや消費トレンドの実例を示しつつ解説した。また、「思考のためのグラフ」を用いて隠れた変化に気付く手法や効果的なアンケート調査の極意など、データに触れ、グラフを描いたり読んだりする全ての人に役立つ情報を紹介した。 |

議事録

データの持つ力を最大限に引き出すには

2025年2月20日、『答えはデータの中にある: リサーチャーが永く使えるビジュアル分析手法』という本をついに出版することができました。データに触れ、グラフを描いたり読んだりする全ての人へ、これが私のメッセージです。

本書で伝えたいこととして、6つのステップと分析フローを日常生活の中でぜひ取り入れていただきたいと思っています。

① 持っているデータで見えるものと見えないものが何かを把握する

② 「じゃない方」が何かを考える

③ 迷ったら線グラフで描く

④ データの特徴が見える粒度で集計する

⑤ 複数のデータを重ねて雄弁な1枚に仕上げる

⑥ 常に散布図を意識して分析する

この本では、統計的思考の基礎を使い倒して自分にとって永持ちする手法を身につけ、新しい発見や仮説を見つけて、意思決定ができるグラフを描きましょうということをメッセージとして書いています。

直感的に理解するデータ分析

昨年(2024年)5月、インテージリサーチ社の伊藝さんと伊藤さんと共に「自然災害への備えと復興に関する調査」を行いました。災害への備えを始めたきっかけとして私が注目したのが「引っ越しや家の購入」と「家族が増えた」という回答で、大きなライフイベントが「備え」のきっかけになっていることが分かりました。このことから、ライフイベントに関連する消費を行うときに、「備え」を促すことが有効だという提案が可能になります。

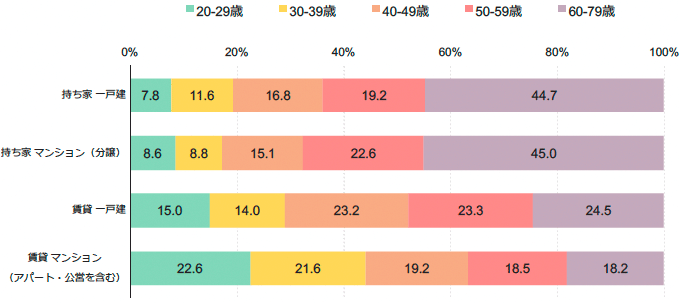

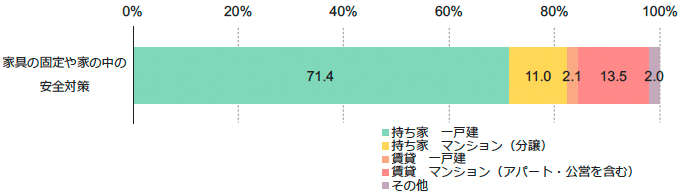

私がグラフを見るときは構成比率を表す面積に着目し、均一なところを探します。そして、最小と最大のところも見ます。見方によって分析の方向を決めることができ、例えば、賃貸マンションに関する政策であれば、どの年代にも響くことが分かります(図1a)。また、居住形態別に見ていくと、賃貸では家具の固定などの安全策を講じている人が少ないことが分かり(図1b)、このことから賃貸物件でも災害対策の家具固定ならば許可される仕組みの整備、転倒しにくい家具や家電の開発などの解決策、それらを導入するための補助金支給などが政策として考えられます。

このようにまずビジュアルで当たりがつけられたらその先の分析も確度高く行えるので、本書を通してそのノウハウを身につけていただきたいと思っています。また、散布図を使えば二次元で見ることができるので、グラフによる可視化で対応すべきものを見つけることもできます。

粒度・集計・指標・グラフの種類

粒度は、時間であれば、秒、分、時間、日にち、月、四半期、半期、年ですし、地域であれば、緯度経度、町字、郵便番号、市町村、都道府県、国といった感じで、細かくすればするほどグラフにしたときにギザギザのスパイクが見えてきます。グラフを描くときは、週次や月次、年次など見たい事象が持つ周期によって粒度を考えます。

個人に関する研究の場合、性別、年代、地域、学歴、就業状況でグループ分けすることが多く、企業に関する研究では、業種、規模、地域などで集計します。指標としては、前年同期比、変化率、順位、累積相対度数をよく使っています。

ラフにグラフを描くときは、動きが見つけやすい線グラフをどんどん使いましょう。円グラフ、棒グラフ、積み上げ棒グラフは用途が比率に限定されるので、結論で使います。

結論に適しているのは散布図です。回帰分析の結果を表現するのにも便利ですし、二次元なので説得力が高く、仮説や気付きも得やすいので、いつもゴールに散布図が描けるかを考えています。地図は見栄えが良く、直感的に理解しやすく、気付きを得やすい半面、表現も読み取りも難しいので、使う場合は順位表も載せた方が分かりやすいと思います。

コロナ禍の消費動向とインバウンドブームについてのグラフ

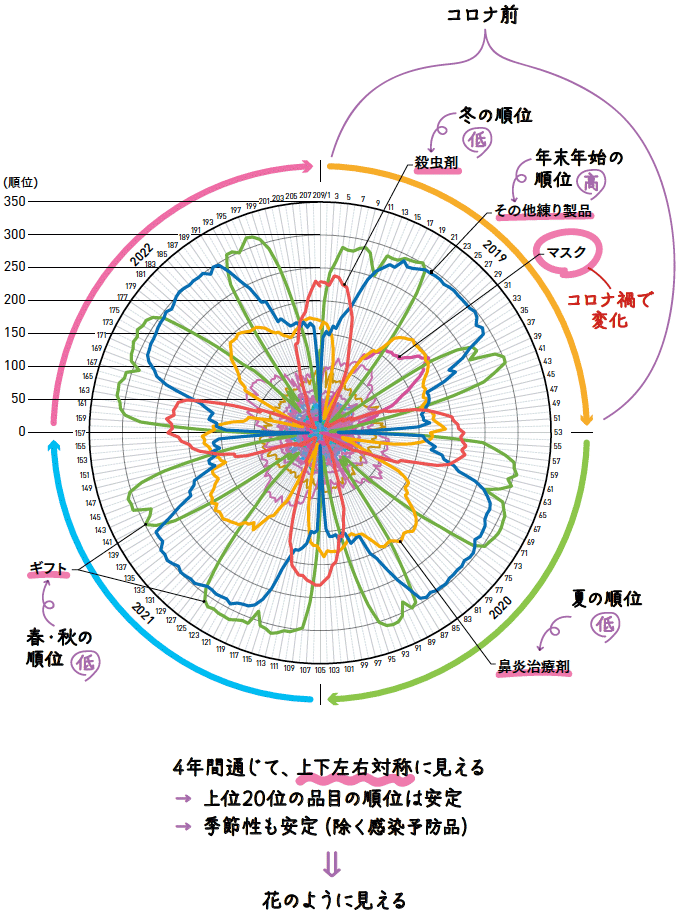

コロナ禍の消費動向を調べるために、344品目の生活必需 品の毎週の販売額の順位を調べ、2019年、20年、21年、22年の4年間で、一度でも上位20位に入った品目の順位の変動をグラフにしました。4年間を360度として、90度ずつ分割し、その90度を52週で割って各品目の順位の値でグラフを描いています。日本には四季がありますし、各品目の販売動向には異なる季節性(売れる、売れないタイミング)がありますので、花のようなグラフになりました。コロナ前後で形が変わっていないことから、生活必需品の購買行動はコロナ禍でも大きな変化がなかったことが分かります。(図2)。

売れているものと売れていないものの販売金額差が大きくて1枚のグラフで描くことが難しい場合でも、順位を使えば同じスケールで見ることができます。また、順位は規模の情報を持たないので、データ流出の心配がなく安全なデータの受け渡しができますので、ぜひ取り入れていただきたいと思います。

同様にランククロックという手法で、日本人旅行者とインバウンド旅行者の宿泊者数を都道府県別に年次集計しました。右半分がコロナ前、左半分がコロナ禍以降で描くと、日本人旅行者の行き先が安定している一方で、インバウンドの旅行先がコロナ前とコロナ禍以降で順位変動があることが一目で分かりました。

ふるさと納税についてのグラフ~ワンストップ特例制度の影響

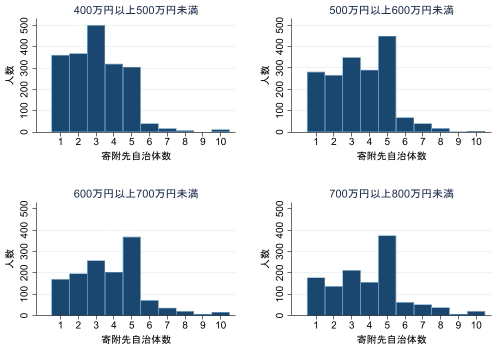

インテージリサーチ社と行った「ふるさと納税実態調査」を使い、年収別の寄附先自治体数の結果をグラフにしました。年収400万円以上500万円未満では、3カ所に寄附した方が一番多く、500万円以上の年収の方たちでは、5カ所に寄附した方が最も多かったです。全ての年収に共通して言えることは、寄附先自治体数が6カ所以上になると急激に減少することです。(図3)。

これは寄附した自治体の数が5つ以下であればワンストップ特例制度が使えるためで、制度によって行動が変わっていることが分かります。こういった集群状況を利用して分析を深めるためにも、グラフを描くことは意味があります。

まとめと謝辞

データを眺めていても何も浮かんできませんし、統計指標や 回帰分析では情報が集約されすぎて大事な情報を見落としてしまうことがあるので、グラフに助けてもらいましょう。そのために自分の持っているデータや手法を使い倒して、グラフを描き続けてほしいです。まずは、ビジュアライゼーションから入り、納得感を高めるためにアウトプットをたくさんしてください。

本書は、RIETIの国際・広報ディレクターの佐分利応貴さんと副ディレクターの谷本桐子さんの働きかけにより実現しました。本書の構成は廣瀬暁春さんに担当いただき、長谷川仁さんは私が描いた図表を全て見やすく整えてくださいました。肝となるデータは民間企業や中小企業基盤整備機構の協力のおかげです。さらに論文の共著者の皆さん、そして私に教える機会を提供してくださった杵渕敦子さんと中川江理子さんにもお礼を述べたいと思います。

コメント

廣瀬:

研究書と一般書の違いについて考えてみると、研究書 は問題意識から始まり、先行研究レビューや調査結果を経て、考察に向かいます。そこに参考文献なども加わります。一方で、一般書は最初に全体像を提示し、その後に核となるコンセプト、実践、応用と進み、最後に読者も実践できるようなプランが示される構成となることが多いです。

一般書ではストーリー性があり、具体例が多く盛り込まれることが重要です。本書は貴重なデータをご提供くださった方々のおかげで豊富な具体例を入れることができ、デザイナーの長谷川さんの工夫により、読者の理解を助ける分かりやすい図表が挿入されています。

本書では、統計やデータビジュアライゼーションの基礎を第 1章の37ページにまとめています。そこから核となるコンセプ トを簡単な操作で試せる2章、3章へと進み、4章、5章、6章が実践編、そして7章にアンケート調査の極意を集約しています。普段データを使わない方でも、1章あるいは7章を読むためだけにこの本を手に取っていただいても良いと思います。

長谷川:

書籍を作ることと資料を作ることは非常に似ていて、 研究者とデザイナーは非常に親和性が高いと感じたと同時に、統計やデータに関する基礎的な概念を体系立てて教えている本が今までなかったことに非常に驚きました。今後、この書籍がデータを作る人たちの指針となるようなかたちで活用されればうれしいです。

図表作成において大切なことは、「何を」「誰に」伝えたいのかという点に尽きると思います。デザイナーは視覚認知の工夫や認知負荷の軽減を通じて、研究者が作ったデータをより分かりやすく伝えるための工夫をすることができます。

研究者とデザイナーがいかに情報や思いを熱く伝えられるかを話し合いながら、今後、政府の資料や媒体でデザインが活用される機会が広がることを期待しますし、また、私もその実現に努めていきたいと思います。

質疑応答

- Q:

-

グラフを描くときにはどんなソフトを使っていらっしゃいますか。

- 小西:

-

地図は「Tableau」、ランククロックは「R」というソフトウェアを使っていますが、本書のほぼ全てのグラフはExcelで描いています。

- Q:

-

レーダーチャート描画時に気を付けていることはありますか。

- 小西:

-

私が気を付けているのは、1時から12時までの並びをどう設定し、それが見たいことの理にかなっているかです。また、複数年や複数産業を重ねて比較するメリットも伝わるように意識しています。

- Q:

-

データ分析手法を一般向けの書籍にしようと思ったきっかけを教えてください。

- 廣瀬:

-

統計学を一通り履修したとしてもグラフを描けるようになるわけではないということを伺い、また、どうやったら小西先生のようなグラフが描けるのかという質問もいただいていたので、そのノウハウを書籍に織り込めばまだ日本にないものになると思い、執筆をお願いしました。

- Q:

-

データのビジュアル化で気を付けていることはありますか。

- 長谷川:

-

デザイナーはデータに手を加えることはできません。著者が「誰に」「何を」伝えたいのかを聞いた上で、視覚多様性等の制約を考えながら作っています。

- Q:

-

今後、政府はアンケート調査やビッグデータをどのように組み合わせて利用していくべきでしょうか。

- 小西:

-

アンケートデータは主観的で、さまざまなバイアスが入る可能性があるので、設計段階からゴールに向けた綿密な計画が必要です。ビッグデータの活用が進むほど、妥当性や正確性の検証に公的統計や政府統計がより重要になります。これらのデータを相互活用するためにも同時に発展していく必要があるので、政府としても担当部署への十分な予算配分をお願いしたいです。

- Q:

-

分布図を使うか否かを見極める判断の基準は何でしょうか。また、ランククロックの作成はExcelでは無理でしょうか。

- 小西:

-

分布図は傾向が見つけやすいですし、結論にも使えるかもしれないので、常に描いたらいいと思います。私はExcel力が低いのでRで描きましたが、Excelでもランククロックは描けます。

- Q:

-

最後に一言お願いします。

- 長谷川:

-

データはとにかく分かりやすく伝えることが全てだと思います。本書は統計を1冊で学べるので、皆さん、ぜひこれを手に取って読んでください。

- 廣瀬:

-

本書は、統計的な知識やセンスをいかにビジュアル化して伝えるかを体系的に教えてくれる「はしり」のような本になっています。ぜひ本書を手に取り、今後ますますデータビジュアライゼーションが重要になった際に「最初の頃から私は読んでいます」と言っていただけるとうれしいです。

- 小西:

-

書籍の出版も、このBBLセミナーも、さまざまな方のお力を借りてできています。「こんな先生が20年前にいてくれたら、私、もっとすごい研究者になれたのではないかな」と私自身が思うようなことを、かなり惜しげもなく入れていますので、ぜひご高覧いただけたらと思います。

この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。