| 開催日 | 2020年1月9日 |

|---|---|

| スピーカー | 中原 裕彦(経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官(経済社会政策担当)) |

| スピーカー | 古谷 元(経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室長) |

| スピーカー・モデレータ | 池田 陽子(RIETIコンサルティングフェロー/経済産業省特許庁総務部国際政策課課長補佐) |

| ダウンロード/関連リンク | |

| 開催案内/講演概要 | 第4次産業革命が進展する中で、新しい製品・サービスが次々と生み出されている。これらの製品・サービスは社会に大きな恩恵をもたらす一方で、新規性が高いほど社会実装にあたっては既存の制度、特に規制ルールとの関係が議論となる。すなわち、既存のルールの適用が困難であることや、そもそも適用されるルールが存在せず、スムーズな市場導入が妨げられてしまっていることが問題となりやすい。こうした中、これからのルールとイノベーションの関係をどのように考えていけばよいだろうか。本セミナーでは、『サピエンス全史』からインスピレーションを得つつ、経済産業省の司令塔とされる産業政策局から中原審議官に「規制のサンドボックス制度」の取り組みやインスティチューションが果たす役割としての信頼関係の醸成について、古谷室長に各組織のルールとフィクションの相互関係から紐解く組織の在り方について、池田コンサルティングフェローにはロボットベンチャーのケーススタディに基づき企業活動からみる国家の在り方についてご講演いただいた。 |

議事録

選ばれるインスティチューションズを目指して

池田氏:

池田氏:

『サピエンス全史』はイスラエルの歴史学者、ユヴァル・ノア・ハラリ氏の著書で、フィクション(虚構)を作り出し、それを集団で信じ込む力によってわれわれホモ・サピエンスは繁栄してきたという仮説をもとに、人類250万年の歴史を俯瞰した大変刺激的な内容です。1200万部を超える、世界的ベストセラーにもなっています。

ここでいう「フィクション」とは、社会における制度・組織の在り方から、貨幣経済や資本主義といった経済システムまで、大変広い意味でのインスティチューションズ(Institutions)といえます。インスティチューションズとは制度、システム、慣習、機構などを幅広くカバーする概念です。

昨年発表した国際ルール戦略に関するケーススタディでは、日本を代表するロボットベンチャーであるサイバーダイン社が、世界初のサイボーグ型メディカルヘルスケアロボットという極めてイノベーティブな製品の市場導入を進めるにあたって、有利な制度のある国を選び(制度のアービトラージ)、また、そもそも安全性を評価するルールが存在しない場合には自ら国際標準のルールメーカーとなった事例を分析しています。

ここから得られるインプリケーションは、企業は制度のアービトラージによって有利なフィクションを選ぶことができるのであり、逆に、国家はいかに選ばれるフィクションを提示できるかがこれからの時代にますます重要になっているのではないか、ということです。これは先ほどのインスティチューションズのうち制度、特に各国の規制ルールに注目したものでした。

本日のセミナーでは、こうした制度の観点に加え、官民のさまざまな組織の在り方、そして近代以降優勢とされている「資本主義」という1つのフィクションにも光を当て、多角的な視点から議論を深めてみたいと思います。

政策の企画・立案、執行という公務を通じて、より良いインスティチューションズ、すなわちフィクションの担い手になるためにはどのような物事の見方を大切にすればよいのか、あるいは、この大きく変化する時代を生きる一個人としてどのような認識でフィクションと向き合っていけばよいのか。皆様にとって今日のセミナーが、そんなことをダイナミックに、そして前向きに思考する一助となればうれしいです。

イノベーションを阻む組織の硬直化

中原氏:

中原氏:

国家はいかに選ばれるフィクションを提示できるかが重要になる時代の中では、企業は、いわゆる制度のアービトラージを通じて、最適な制度(インスティチューション)を選んでいくこととなるのでしょう。この場合において、国家がユニタリー・アクターであれば、そうした最適な選ばれる制度を創っていこうとするのは自然な流れです。しかし、皆様ご存じのとおり、国家の政策形成、すなわち、インスティチューションの整備に向けた取組は、異なるインセンティブを有する多様なプレイヤーのインタラクションによって構築されていきます。そのインタラクションの結果生まれる制度(インスティチューション)が「選ばれる」ものになるのか。必ずしも「選ばれる」ものになることを保証してくれないとすると、どうすれば良いのか。これは非常に大きなチャレンジです。

現在、政府一体となってSociety5.0の構築に取り組んでいますが、その背景にある第四次産業革命は、公的部門と民間部門、営利と非営利、いわゆる縦割りの業界、組織の内と外、または生産者と消費者と言ったこれまでの仕切り、あるいは機能の再構築を求められていると思います。こういった各部門の役割が相対化していく中、インスティチューションをどのように構築していくかが私たちに課せられた課題です。

このように今こそイノベーションが求められる時は無いとも言える中で、それにストップを掛けてしまう要因があるとすればそれば何か。私は、いわゆるイノベーションのジレンマ、「両利きの経営」の議論に学ぶべき多くのことがあると思います。イノベーションのジレンマとは、ある一定の成功を築き上げた既存のマネジメントプラクティスそれ自体が、新しい事業を興す障害になるということです。既存の制度や仕組みの中で培われて成功をもたらしてきたマネジメントスタイル、物の考え方、そして組織構造が、組織の硬直化を引き起こし、こうしたソーシャル・イナーシャ、サクセス・シンドロームが新しい知の探索を阻む障害になるという議論です。我が国の企業経営について言えば、例えば、かつてのデットガバナンスの下で改善改良型の取組が強みを発揮した時代における経営スタイル、すなわち、自前主義、シェア重視、トップライン主義等から未だに脱却できていないのではないか等が議論になると思います。

パブリックインスティチューションズにおける課題

そして、私は、このいわゆるイノベーションのジレンマ、「両利きの経営」の議論は、国家として新しいルール、制度(インスティチューション)を構築する側面においても応用できるのではないかと思います。現行のルールは、現在の技術水準の下、既存の産業を前提に重厚に整備され、政府のスタッフもこれに合わせて配置されます。これは現在直面している問題を解決するのにはいいのですが、制度として完成されているが故に新しい形態の事業活動には上手く適応できません。

また、法律、政令、省令、ガイドラインのどこで規定するかについても、現在の経済社会構造に基づいて優先付けされており、ある政策課題について、どのランクの者(局長、審議官、課長、補佐、係長等)が対応するかについても同様です。

このため、将来的には国民に大きな付加価値をもたらすようなビジネスアイデアであったとしても、現在の制度や意思決定の仕組みの中では高いプライオリティを与えられずぞんざいに扱われ、千載一遇のチャンスが見逃されている可能性も高いと思います。仮に対応するにしても、新技術やビジネスモデルを新しい制度に取り込む必要性や認容性をどのように確認していくかという大きな課題もあります。

規制のサンドボックス制度

こうした公的な制度形成におけるイノベーションのジレンマともいうべき状況を打開すべく、2018年から、「生産性向上特別措置法」に基づき「規制のサンドボックス制度」をスタートしています。これは新しい技術やビジネスモデルを用いた事業を興そうとする際に既存の規制が足かせとなる場合において、期間や参加者を限定して、参加者のインフォームド・コンセントの下で実証事業を行うことを可能にし、そこで収集したケースやデータを基に規制改革へつなげていこうという市場との対話を通じた実証による政策形成制度です。

ここでは、これまでのソーシャル・イナーシャを断ち切るため、行政組織の上でもいくつかの工夫をしています。まず、内閣官房に窓口を設けており、一元的に事業者の案件を受け付けています。ここでは事業者が抱えている問題を特定し、事業者に伴走してプロジェクトの作りこみの支援を行います。これにより、ベンチャー事業者が必ずしも制度に精通していないが故にどの規制が問題になるか特定出来ず、関係省庁をたらい回しにされるといった弊害を無くそうとしています。

次に、申請者はサンドボックス・プランができると申請書を作成し、主務大臣へ提出しますが、有識者からなる革新的事業活動評価委員会を設け、そこで客観的に案件を審査し、必要に応じて総理に勧告する仕組みとするなど、主務大臣が正当な根拠なく認定をしないといったことが生じないようにしています。

更に、規制官庁の中に、規制を担当する部局とは別に、イノベーションを推進する部局の設置を求め、後者に主導的な役割を果たして頂くことを期待しております。

現在、おおむね13件、130社ほど認定をしています。FinTech、ヘルスケア、IoT、不動産テック、モビリティなど多様な分野に亘り、例えば、ブロックチェーン上でDVP、同時決済を可能にする技術、ブロックチェーンを医療の治験に活用するプロジェクト、後払い型保険の開発、環境やモビリティ分野での実証計画も認定しています。このような新しい芽を逃すこと無くキャッチし、速やかに実装に移していけるようにすることが大きなポイントとなります。

インスティチューションが果たす役割

最後に、そもそもインスティチューションとはどのような機能を担っているのか、第四次産業革命の中でのインプリケーションについて述べておきたいと思います。

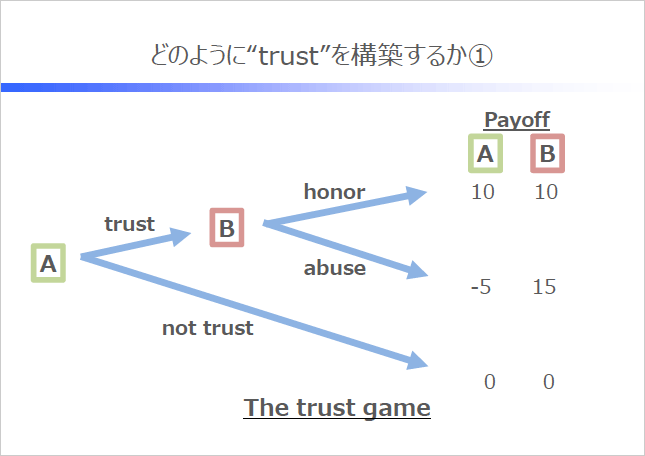

インスティチューションの役割を考察する上で、トラスト(信頼)ゲームを例に説明します。AとBの間で取引を行う際に、AがBに代金を支払い、BがAに物品を引き渡せば取引は成功し、ペイオフは10対10となります。しかし、BがAを裏切って物品を渡さずにお金を持ち逃げした場合、ペイオフは-5対15となり、取引が行われない場合は0対0になります。

この例は囚人のジレンマをシンプルにしたものですが、これを後ろ向き帰納法(backward induction)で解いていきます。一度限りのゲームの場合、Bはabuseしますし、そうなるとAはBを信頼することで損失を被ることから、Bを信頼しないことを選ぶでしょう。しかし、こういった状況下で信頼関係を醸成し、trust / honorの状態を作ることがインスティチューションの役割です。"Institutions as Equilibria"という考え方の下、信頼形成を可能とするルール整備が鍵となります。

その方法として、第一に、第三者のエンフォースメント(実施)機関の創設が挙げられます。トマス・ホッブスが著した『リヴァイアサン』に見られるものです。しかし、この方法によるときは、執行に要するコストを考える必要があります。得られる付加価値に比して高額な執行費用がかかるならば、社会全体としてマイナスになってしまうからです。そして、執行に要する費用を効率化できないときは、多くの取引機会が失われることにもなりかねません。

第2に、繰り返し機能を利用する方法です。このゲームが繰り返される状況の下では、payoffの状況が変わり、trust / honorの状態が生まれるという訳です。これは、私的自治の下で、協力体制や顔を合わせる仕組みを作ることで信頼関係を築けると解することができると思います。SNS等を通じたバーチャルな取引機会も生まれており、Peer-to-Peerの金融取引も出てきています。今後ますます、一定の条件の下、行政法規で規制するのではなく私的自治の下での自律的なエンフォースメントにゆだねる範囲が増えていくと思います。

第3に、評判を行き渡らせることも有用です。ある者の裏切り行為を第三者に知らしめる構造を創ることで、他の事業者との取引機会を奪う方法です。これはブロックチェーンで主に見られる傾向であり、ブロックチェーンでは、不信にたらしめている者同士がお互いにチェックし合うことによって信頼を獲得していきます。テクノロジーがこのトラストレス・トラストの醸成を可能にしていきます。

誰もが発案者となり得る

現行のインスティチューションは完成されているが故に新しいフェーズへ移行するのが難しい状況ですが、そこを丁寧に解きほぐしていくことが必要だと思います。既存のルールや組織の構造は、これから重要となる技術やビジネスモデルとマッチしてないかもしれません。しかし、これは裏を返せば、たとい末端におられる方でも社会を大きく変えるイノベーションの種に直面している可能性があるともいえます。現場にいる一人一人が手にしている案件が将来大きな付加価値を生み出す可能性があるとも言えます。誰もが発案者となり得るのです。失敗する時は、一生懸命取り組んで失敗する。失敗してもそれは次への資産かもしれません。

質疑応答

- Q(池田氏):

-

「規制のサンドボックス制度」については、イスラエルや台湾の政府からの要請を受けて現地でレクチャーされる機会があったとのことで、海外からも注目されているようですが、この制度デザインのどのような点が特にアトラクティブに映っているのでしょうか。

- A(中原氏):

-

サンドボックス制度はいろいろな国で導入されていますが、主にフィンテックを中心に取り組んでいたところ、日本ではそれ以外の産業にも範囲を広げたところが大きいといえます。また、随時受付体制を敷いたことや評価委員会の仕組みを構築したこと、そして役所の中に推進チームを作るように組織にもアドレスしたところではないかと考えます。

組織とルール、そしてフィクションの相互関係

古谷氏:

古谷氏:

全ての組織が、ある種自分たちは特別な存在であるという意識の下、組織の価値を高め、より優秀な構成員を集めてきています。自分たちの組織に貢献すれば、より大きなベネフィットが提供できるといった独自のフィクションを作り、人材獲得競争をしています。

『サピエンス全史』では、国と国、制度間の競争が強調されていますが、こういったフィクションを用いた組織間の競争が企業体レベルの組織においても存在しています。そこで、自分自身が在籍してきた、外資系コンサルティング会社、バイアウトファンド(PE)、ベンチャーキャピタル(VC)、スタートアップ企業の各組織において、どのようなフィクションや内部ルールが構成員に働きかけ、その結果組織が目的を実現しやすくなっているのかという整理を試みました。

外資系コンサルティング会社の場合、同じタイトルにおいては2年間しか在籍できないというUp or Outルールを厳格に採用しており、それによりピラミッド構造が維持されています。絶対基準、実力主義制度で有為人材からなる組織を形成し、そこに属する構成員自身の満足感やエリート意識を醸成します。厳しい環境の中勝ち残ってきた者同士としての仲間意識に加え、絶対的な上位下位関係が成立しています。限られた勤務期間の中で高みにチャレンジすることで、組織のみならず、構成員自身のブランド価値を高めることができます。退社後はアルムナイとのネットワークや会社のブランド力を活用できるため、チャレンジして損はないといった面があります。

PEも自らを鍛錬することには熱心で、「マネジメントとファイナンスの総合格闘技」、「キャリアの終着点」といったことを自ら定義づけ、優秀な人材を外資系コンサルや投資銀行から採用しています。マジョリティ投資やハンズオン支援を主たる原則としていますが、特定の案件に投資をさせ、その成功に応じた多額の報酬を提供するという成果主義制度で、明確なインセンティブ付けがされています。

VCは、色合いがよりロマンチックな方向へ向かっていきます。ファイナンスや法律に精通しつつ、テクノロジーに関する知識や起業家マインドも持ち合わせることが特徴です。ゼロイチ(ゼロから会社を立ち上げる)またはイチジュウ(会社の規模を1から10に拡大する)に対する理解も深く、起業家と共に組織を築き上げていけるようなビジネスプロデューサーとしての要素が強い傾向にあります。また、VCは個別の失敗案件に重きを置くよりは、ファンド全体としてのパフォーマンスを重視し、大型IPO(新規上場)案件の成功を導くようなルールが整備されています。

スタートアップ企業は、投資をしているVCがアントレプレナーの行動をモニタリングし、時には抑制をしています。VC、エンジェル、アクセラレーターが自らのコミュニティを作り、その中で成功のルールや総合監視することで起業家としての自己規律を促しています。カリスマ性を持った起業家や創業者が主導する文鎮型組織では、彼らとダイレクトにつながることができ、自分の意見が会社方針に反映されやすいという面があります。企業と自己を同一視できる組織体制で有為人材を集めているというルールとフィクションの関係です。

霞が関が提供するフィクションとは

霞が関も人材競争にさらされている現在、外資系コンサルティング会社とスタートアップ企業が重要な競合相手になり得ると思っています。外資系コンサルティング会社やスタートアップ企業が独自の内部ルールや仕組みによって自分たちが選ばれるようなフィクションを築き上げてきた中、霞が関が提供してきたフィクションについて見てみます。

以前の霞が関は、高い倍率の競争試験を勝ち残った有為人材で形成され、国の政策を差配できる唯一の仕事であり、年功序列が重視された昇格体系、天下りによって総合的には経済的価値も高いといったフィクションが築き上げられていたと思います。今の霞が関はどうでしょうか。こうした外資系コンサルティング会社やスタートアップ企業が提供できているフィクションをどのような形で提供できるかは、われわれが立ち止まって、霞が関を事業として考えていく必要があると思います。

帝国主義、科学革命、資本主義の関係

『サピエンス全史』では、帝国主義と資本主義が科学革命を推し進めたと主張されています。帝国主義は絶え間ない領土拡大という無尽の野望を持ち、そのために支配地域における新技術あるいは有為人材を積極的に導入しました。だから、帝国主義としても新しい力を獲得するために科学革新を支援し、科学革新のほうも帝国主義にそれらを提供していきました。

資本主義も拡大生産、経済成長のために科学革命へ資本を提供し、科学革命も生産性向上のための手段を提供し、その両輪で科学革命が進展してきました。その中でも、『サピエンス全史』では、責任と配分という仕組みを提供し、資本主義に投資した有限責任会社制度は人類の発明の中でも選りすぐりのものだと言及されています。

バイアウトファンドとベンチャーキャピタルの相違点

この有限責任会社という先進的な形態として、PEやVCが存在します。両者とも金融商品としては同じオルタナティブアセットとしてのプライベートエクイティに属しますが、PEは投資対象先をキャッシュフローが見込まれる中堅企業とし、VCは新規性や成長性のある企業を対象としています。PEは単独で3分の2以上の普通株式を得ていきますが、VCはマイノリティ投資と分散投資が原則です。また、他のVCとも積極的に協調投資を行う関係性となっています。

制度面での顕著な違いは、期待リターンとしてのハードルレートの設定です。ハードルレートというのは実際のファンドがキャピタルゲインを得た際に、無限責任組合員(GP)と有限責任組合(LP)の間でどのようにそれを分担するかというルールです。このハードルレートの設定がなければGPとLPがキャピタルゲインを一定割合で分け合いますが、ハードルレートが設定されていれば、実績リターンがこれより低い場合は全てのリターンがLPに渡るといったルールです。

PEでは投資家はIRR(内部収益率)を重視するので、ハードルレートが設定されます。このハードルレートを超える投資をするため、生み出されたキャッシュフローをなるべく借入金の返済に回すという行動になりがちです。一方、VCではハードルレートは課されないため、キャピタルゲインの額が重視されます。

EXIT手法としても、PEでは一括売却や売却価格が高い確度で予想できるトレードセールが優先されますが、VCではより大きな金額のキャピタルゲインが期待できるようなIPOに向かう傾向があります。個別のIRRが重要なPEは担当案件の成否が個人の評価に結び付きますが、VCは大型の成功案件の実現を重視しますし、他のVCとの協調投資も多いことから、失敗案件が目立ちにくいという違いがあります。

ベンチャーキャピタルのルール/仕組みに学ぶルール形成

VC独自の特徴がイノベーションに資するルールや仕組みの理解につながるのではないかと考え、PEとVCの比較から相違点を抽出し、行動への影響を考察しました。

まずVCでは一般的にハードルレートが課されていないことから、ベンチャーキャピタリストはレバレッジに依拠する必要がありません。キャッシュを成長資金に投下できる形になっており、IRRを気にして早期EXITしなくてもよいことから、じっくりとIPOに向けた準備を行うことが可能になります。

通常は「キャピタルゲインの成長ポテンシャル×成功確度」で案件の魅力度を評価しますが、PEでは失敗の回避を重視しがちなのに対し、失敗案件の数のほうが多いことが当たり前のVCでは個別案件の失敗が個々人のクリティカルに悪い評価につながらないことから、事前の案件スクリーニング段階で「成功確度」を過度に重んじる必要がなくなってきます。

加えて、段階的に資金をLPから提供されるキャピタルコール方式ではなく一括払込方式を採用することで、投資活動に影響を受けるリスクから遮断されます。また、協調投資を通じてナレッジや技術動向が強化されていきます。こういったVCのルール設定がイノベーション志向をより強めているといえます。

質疑応答

- Q(池田氏):

-

キャリアアップを重ねながら一貫して大変ご活躍されていますが、終身雇用がまだまだ一般的と考えられていた時代に複数回転職を経験されたり、当時は黎明期にあった業界に入られるなど、どのように時代の変化、あるいは、ご自身のキャリアを先読みされてきたのでしょうか。そして今、改めて感じていらっしゃる公務に携わる魅力とはどのようなものでしょうか。

- A(古谷氏):

-

私自身、30代のうちはとにかく定量的なスキルを築き上げるところに身を置きたいと考えており、経営改善や投資効率を高めるための手法を得つつ、ヘッジも兼ねた選択だったと思います。一方で、当時は戦略コンサルタントやPEというのは黎明期ということもあり、近い将来において最も優秀な人間が集まってくるという期待、特徴を持っていました。そういった集団の中で何がしかのポジショニングが築き上げられれば、その後の人生においても潰しが効くケーパビリティーが得られるのではないかという仮説に依拠した形の選択だったと思います。

官職に戻ってきて改めて感じる公務の魅力ですが、新規事業創造推進室長という立場にしかできない、その立場だからこそできることというものは多々あり、これは民間の誰にも代替できないような仕事だと常に思っています。こういった非代替性こそがこの公務の魅力と感じているところです。

- Q(池田氏):

-

フィクションとの向き合い方を考えた時に、何を信じるのかという個々人の認知と意思決定の問題に行き着く面があると感じています。ユリウス・カエサルが「多くの人は、自分が見たいと欲する現実しか見ていない」と言った古代ローマ時代から、人間の本質はそう変わってはいないのかもしれませんが、それでも、個々人がより良い意思決定ができた結果として社会全体も前向きな方向に進んでいくのだとしたら、素晴らしいことだと思っています。

その際、「歴史は繰り返す」のならば歴史を知ることも有益でしょうし、あるいは、「コンドラチェフの波」という景気循環の周期がありますが、そういった法則性から何か学べることもあるかもしれません。ユヴァル・ノア・ハラリ氏の最新作では、21世紀はSF(サイエンスフィクション)が重要な芸術分野の1つになるとも言われています。この大きな時代の変化の中で、これからどのような視座で世界と向き合っていけばよいか、またその際に大切なことは何か、お二人のお考えをお聞かせください。

- A(中原氏):

-

"Institutions as Equilibria"というルールでいくと、"Institutions as Communicative Fiction"といえるかもしれませんし、多様なプレイヤーのインタラクションの中でどのような制度を構築していくかという点が重要だと思います。

第4次産業革命やSociety5.0ではさまざまな社会課題をビジネスチャンスの1つと捉え、それらを解決していくことでさらなる成長を目指しています。新技術の台頭が各機関での内製化を可能にし、組織内の技術力を向上させてきました。こういった新技術を社会問題の解決につなげ、引き続きインスティチューションの作り込みに邁進していきたいと同時に、そういった場面でもSFの世界観を見てみたいものだと思います。

- A(古谷氏):

-

2007年に渋谷109のギャル系のアパレル会社に投資をしました。当時、渋谷109はギャル服の聖地、渋谷がファッションの中心地であることはこれから10年以上は変わらないだろうという仮説で投資したのですが、ファストファッションブランドの到来や地下鉄の乗り入れ路線変更の影響を受けて、投資をして後2年経過した後は業績が急激に落ち込みました。将来を見通すということの難しさを実感した体験でした。

スタートアップを目指したいという方々が増えていることは非常に好ましい一方で、どんな優秀な技術者や研究者であったとしても、必ずしも起業家として向いているかどうかは分かりません。最近、東京大学の経済学部生の3分の1は自分の会社を持っており、また東京大学の新入生の10パーセントは卒業後に自分でスタートアップを始めたいという話も聞いています。

その傾向が単なるファッションなのか理性的な選択なのか気になったのですが、産学連携の有識者に聞いたところ、今の学生は冷静に自分自身のリスク・リターンを見極め、経済合理的に判断をした上で、大組織に入って縛られるよりも、常に最先端の環境に身を置く自由をもったほうがキャリアリスクが少ないと考えているそうです。実際これは若者だけに限らず、今を生きる全ての人間が参考にすべき考え方だと思います。そういった心持ちが今後の世界に反映されていけばいいのかな、と思います。

- Q:

-

古谷室長へ質問です。政策イノベーションはフィクションの設定と最後まで実行する遂行力の両方が必要となりますが、官側の視点だけでは仮説の立て方にズレが生じます。また、民間企業出身者が突然省庁へ入っても、結果につなげることは難しいのが状況です。従って、リボルビングドア人事はこれからますます増やしていかなければいけないと思いますが、どのような課題があるとお考えですか。

- A(古谷氏):

-

私自身19年ぶりに役所に戻ってきましたが、昔所属していたからこそ、人を頼って情報を集め、一緒に共用していくという仕事のプロセスが非常にやりやすいといったところも感じています。こういったものがまったくなく、純粋に民間から霞が関に来ていきなり活躍するというのはやはり難しい。特殊な言語であったり、人的関係が日々の業務を遂行する上で非常にクリティカルになってしまっているという状況があると思います。

そういう中でリボルビングドア(回転ドア)、つまり政策の専門家が政府から民間に、また、民間から政府へと転身するというのは1つの有効な手段だと思うのですが、個人的にはもっと霞が関側が行動様式を民間側に寄せてより標準化していくことで、官民間の人材流動がしやすい世の中にすることが1つの方向となると実感しています。

また、民間と官を比べて痛感するのが、官のほうが数字やファクトに基づいた議論、そして政策立案はやはり弱いと感じます。どんな定性的な情報もできる限り情報を集めて、半ば無理矢理にでも定量的に分析して、エビデンスをベースに複数の選択肢の中でギリギリ絞り込んでいくという民のプラクティスは、霞が関の政策立案プロセスとは異なると感じています。

- Q:

-

中原審議官に質問です。ルール策定には行政的なセンスの他、対象となる技術の知識も欠かせません。そこで行政よりも企業からの発案が重要となりますが、他方、企業はイノベーションには熱心ですが、ルール策定の知識が乏しく、発案できないという状況が特に国際ルールで多いと感じています。その辺りについて、お考えをお聞かせください。

- A(中原氏):

-

まさにご指摘をいただいた点は、私たちが取り組んでいる大きなポイントだと思っています。

実際に、企業の中で提案すると潰されてしまうので、実装するにはどうしたらよいかというアドバイスを求める相談が多い状況です。私たちも法務機能の強化もしていますが、企業の中の法務部門も含めて、どのようにビジネスとして実装化していくかという視点を持った人材をわが国社会は育てていく必要があると思っています。こういった一元的窓口や規制改革を通じて、技術の法務に携わる方々と大きなつながりができてきました。こういった1つのコミュニティの中で新しいものを作り上げることができればと思っています。

そして技術に関しては、確かに役所はそれほど長けているわけではありません。しかし、いざ実装段階で複数の技術者に聞いてみると、技術者の中でも意見が異なることはあるわけで、官は知らないけれど民は知っているという単純な状態でもないというのが私の大きな印象であります。

「規制のサンドボックス制度」でやろうとしていたことは、コンファインドスペース(隔離された場所)でとにかく参加者の間でやってみましょう、やってみた結果を通じてさらにエラボレート(精緻化)していきましょうというところであります。これはもちろん制度の在り方として全体的にさらにリファインしていきたいと思っています。ご指摘の点は大きなポイントでして、それをどのように改善していくかが大きな鍵になると思います。

この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。