Ⅰ.はじめに

21世紀の科学技術競争において、人材こそが最も重要な資源となっている。特に先端技術分野における優秀な研究者の動向は、各国の競争力を決定づける要因として注目を集めている。その中でも、米国に在籍する中国人研究者は、米国の最先端研究環境と急速に発展してきた中国のイノベーション・エコシステムの両方を深く理解する特殊な存在である。彼らの動向は、米中科学技術競争の行方を左右する核心的な要因となっている。

本稿では、第二期トランプ政権下での政策環境変化が中国人研究者の帰国を促す「プッシュ要因」と、中国政府が戦略的に展開する「プル要因」の両面から、この人材移動の構造と影響を分析する。さらに、最新のNature Indexに基づき、既に始まっている世界の科学技術勢力図の変化を検証し、今後の展望と各国にとっての政策的含意を考察する。

Ⅱ.中国人研究者の帰国を促す「プッシュ要因」

米国の大学や研究機関に在籍する中国人研究者の帰国動向を理解するには、まず彼らを米国から押し出す「プッシュ要因」の分析が必要である。第二期トランプ政権下では、科学研究予算の大幅削減、対中強硬政策の継続、学術界における中国人への差別的扱いの深刻化が相互に作用し、多くの研究者が米国から離れるべきかについて真剣に考えるようになった。

1.科学研究予算の削減と研究環境の悪化

米国における研究環境の悪化は、中国人研究者の帰国を促す「プッシュ要因」の中核をなしている。とりわけ科学研究予算の削減は、制度的な不安定化を招き、研究者の流出を加速させている。

第二期トランプ政権では、バイデン政権期に成立した「インフラ投資雇用法(IIJA)」や「インフレ抑制法(IRA)」「CHIPSおよび科学法」といった科学技術・経済競争力を支える法規の予算の凍結と見直しが相次いでいる(注1)。併せて、国立科学財団(NSF)や国立衛生研究所(NIH)といった主要科学機関の予算についても大幅な予算削減案や助成停止案が提示されており、研究運営の不確実性・透明性低下への懸念が高まっている(注2)。

こうした動きにより、公衆衛生・医療研究、気候科学、クリーンエネルギー、教育・社会科学、人文研究など多岐にわたる分野での助成金削減や研究体制縮小が発生し、今後、論文数や研究成果の減少、さらには若手研究者や大学院生、ポスドクの雇用不安定化など構造的弱体化が発生する可能性がある。

英科学専門誌『Nature』が2025年3月に米国在住の1,600人以上の研究者を対象に実施した調査では、約75%が「トランプ政権による研究環境の悪化を受け、米国を離れることを検討している」と答えている(注3)。この数値は、研究者コミュニティにおける深刻な危機感を如実に表している。

2.米中対立の激化

近年の米国と中国の科学技術分野における対立の深まりも、中国人研究者に対する圧力の増大につながっている。

2018年に第一期トランプ政権下で導入された「チャイナ・イニシアティブ」は、元々は中国による経済スパイ対策を目的としていたが、実際には研究者の資金源や海外機関との関係の申告漏れなどが問題視され、起訴された被告のうちの9割弱が中国系だった(注4)。この政策はバイデン政権下で終了したものの、その後遺症がいまだに残っている。

米中間の科学分野における協力の枠組みを決める米中科学技術協定(STA)の改訂も、人材の交流に影を落としている。2024年の合意により、STAは5年間延長されたが、人工知能(AI)、量子技術、半導体など国家安全保障に直結する最先端分野は協力対象から除外され、協力の対象は気象学や地質学などの基礎科学に限定されるようになった。その結果、科学分野における米中間の「デカップリング(分断)」が避けられず、中国人研究者がこの枠組みを通じて活躍できる場は大幅に縮小している。

3.米国の移民・ビザ政策の制約強化

米国の移民・ビザ政策も中国人研究者に対する制約を強めている。STEM(Science〔科学〕、Technology〔技術〕、Engineering〔工学〕、Mathematics〔数学〕)分野の大学院生やポスドクに対してビザの有効期間短縮や拒否率の上昇が続き、研究活動や長期滞在の安定性が損なわれている。

加えて、第二期トランプ政権下ではH-1Bビザの新規申請に対して10万ドルの申請手数料が新設された(注5)。これにより企業側の採用コストが大幅に上昇し、特にスタートアップや大学・研究機関にとって外国人研究者の採用が困難化すると見られる。

Ⅲ.中国人研究者の帰国を促す「プル要因」

米国の「プッシュ要因」が中国人研究者を遠ざける一方で、中国は受け入れ側の魅力を高める国家戦略を強化している。具体的に、経済的インセンティブにとどまらず、文化的アイデンティティの回復、社会的地位の向上、国家発展への参与意識といった多面的なインセンティブ向上策が講じられており、研究者の帰国を促す「プル要因」を形成している。

1.経済的要因

中国政府は2008年の「千人計画」開始以降、海外人材の獲得を国家戦略として位置づけ、特別な経済的インセンティブを提供している(注6)。地方政府も北京の「海外人材聚集工程」、上海の「浦江人材計画」、深圳の「孔雀計画」など独自の支援制度を競って展開し、中央と地方が連携した人材獲得競争を繰り広げている。

研究環境への大規模投資も、研究者にとって大きな誘因となっている。2024年に中国のR&D支出額は3.61兆元と、対GDP比で2.7%に達した(注7)。この投資により世界水準の研究設備が整備され、中国科学院や主要大学の研究環境が大きく改善されている。産業界でも華為、アリババ、テンセントなどの企業が大規模研究所を設立し、AI、バイオテクノロジー、新エネルギー分野での高待遇ポジションが急増している。

また、中国は、経済成長の新たな牽引役としてイノベーションと起業を重視する「大衆創業・万衆創新(双創)」政策を国策として推進し、起業環境を大きく改善させている。企業登録手続きのオンライン化や営業許可取得の迅速化など規制緩和が進み、ベンチャーキャピタル市場の成長や科創板などの新興企業向け市場創設により資金調達環境も充実した。全国各地に創業支援施設やインキュベーターが整備され、スタートアップ向けの税制優遇措置や研究開発費の税額控除も導入されている。さらに、電子決済システムやクラウドサービス、ECプラットフォームなどのデジタルインフラが高度に発展し、起業家が事業を始めやすい環境が整っている。

さらに、2025年10月1日に、中国は新たに「Kビザ」を導入し、STEM分野の若手専門家や海外研究者を対象にスポンサー不要で申請可能な長期滞在・数次入国ビザを提供する制度を開始した(注8)。この制度は従来の就労ビザに比べ手続きが簡素化され、研究や起業のために柔軟に活用できる仕組みとなっている。これにより、すでに外国籍を取得した中国出身者や海外人材にとって、中国国内における研究・起業の機会が拡大することが期待されている。

2.社会的要因

中国文化と中国人としての帰属意識は、多くの研究者にとって帰国を促す要因の一つである。長期の海外生活を経る中で、家族とのつながりや母国での研究活動への関心が再び高まることがある。子どもの教育については、国際学校の増設や海外大学の中国キャンパスの設立により選択肢が増えている(注9)。

社会的地位に関する側面も見逃せない。帰国研究者は国内で一定の評価や注目を受けることが多く、学術界だけでなく産業界や政策形成の場に関与する機会が与えられる場合がある。これにより、専門的な知識を社会に活かす機会が増えている。

加えて、国家プロジェクトや政策への参加可能性も帰国動機の一因である。「科学技術強国」や「中国製造2025」といった国家戦略により、海外で蓄積した経験を発揮できる舞台が整備されつつある。

Ⅳ.米国から中国への頭脳の逆流

前節で分析した「プッシュ」と「プル」の両要因が複合的に作用した結果、中国は21世紀に入って「頭脳流出」から「頭脳獲得」への歴史的転換を遂げつつある。この変化は単なる量的変化にとどまらず、帰国人材の質的向上を伴っている。

1.逆流する中国人留学生

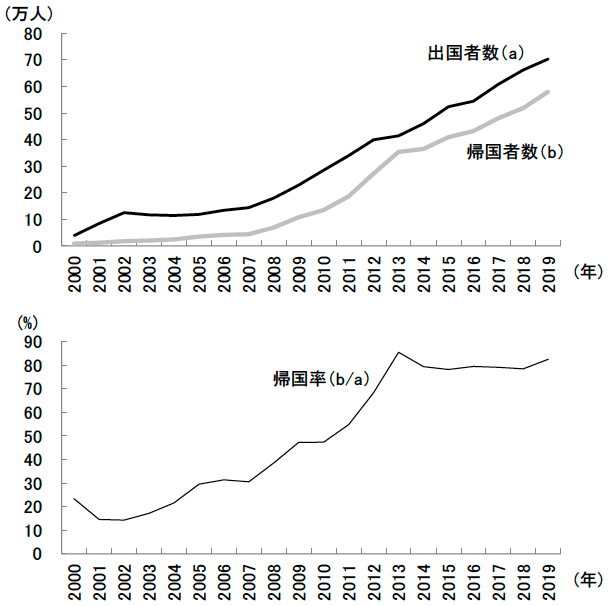

トランプ政権の登場を待たずに、中国人留学生の帰国率は今世紀初めから上昇傾向を辿ってきた。中国教育部の統計によると、2001年の中国からの留学生出国者数が83,973人であったのに対して、帰国者数は12,243人と帰国率は14.6%にとどまった。しかし、その後中国経済の高成長を背景に、留学生出国者数が増え続ける一方で、帰国率も徐々に上昇してきた。2019年には、留学生出国者数が703,500人に増える一方で帰国者数も580,300人に達し、帰国率は82.5%に上昇した(図表1)。

同統計は2020年以降発表されていないが、帰国率の上昇傾向は続いていると見られる。コロナ禍の影響もあり、2020年には留学生帰国者数が初めて出国者数を上回り、2021年には両者の差がさらに開いていると伝えられている(注10)。

2.本格化する研究者の帰国

米中対立を背景に、中国人研究者の帰国も加速している。Asian American Scholar Forumが2021年12月から2022年3月にかけて在米中国系科学者と技術者を対象として行ったアンケート調査によると、61%は米国から離れたいと考えている。その理由として、35%が「研究者として米国で歓迎されていない」、72%が「米国で研究することに安全を感じない」、42%が「米国で研究活動をすることが怖い」、65%が「中国との共同研究に不安を抱えている」。また、中国人留学生の受け入れへの制限を背景に、86%が「優秀な学生のリクルートが以前より難しくなった」を挙げている(注11)。

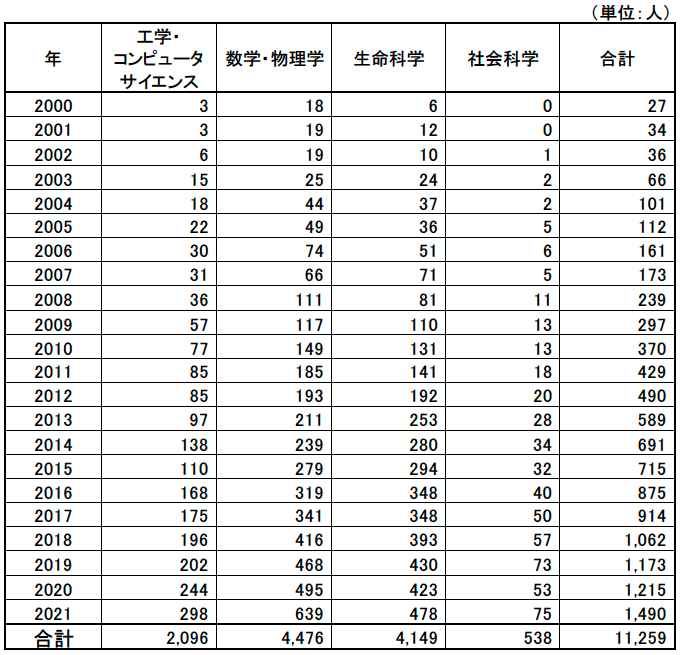

中国人科学者(社会科学者を含む)の帰国者数は、2000−2021年に累計で11,259人に達した。その43.9%に当たる4,940人の帰国時期は2018−2021年に集中している(図表2)。その中には、定年を迎える学界の権威に加え、多くの新鋭の研究者も含まれている。

3.帰国研究者の科学技術への貢献

中華人民共和国の建国以降、特に1978年の改革開放を契機に進んだ近代化政策のもとで、海外から帰国した中国人研究者の役割は大幅に拡大してきた。これは、毛沢東の時代には軍事技術分野に限られていたが、改革開放が進むにつれて、基礎科学、応用研究、産業技術へと及ぶようになった(近年の事例は後述、毛沢東の時代における帰国科学者の貢献については、BOX1参照)。

帰国研究者は欧米などとの共同研究や人材交流を仲介して中国の研究コミュニティを国際的な学術ネットワークに結びつけ、共同論文や国際会議での発信力を高めるとともに、大学・研究機関での教育や指導を通じて次世代を国際水準に育て上げた。研究基盤の整備や資金調達、評価制度の導入といった面でも貢献し、長期的な革新基盤の構築を支えている。さらに、技術の商業化と産業応用を推進し、新興企業の設立や研究成果の産業化にも大きく貢献している。

Ⅴ.基礎科学分野における帰国研究者の事例

数学、物理学、化学・材料工学、生命科学といった基礎科学の分野では、トップクラスの中国人研究者の帰国が相次いている(注12)。

1.数学(邱成桐)

帰国した数学者のうち、邱成桐の貢献は特筆すべきものである。1949年に広東省で生まれた邱成桐は、幼少期に香港へ移住して香港中文大学を経て、カリフォルニア大学バークレー校で博士号を取得した。その後、スタンフォード大学、プリンストン大学、ハーバード大学などで教鞭を執り、1982年にはフィールズ賞を受賞し、微分幾何学のカラビ・ヤウ多様体の研究で世界的な業績を挙げた。邱成桐は1979年の初回訪中以来、中国の数学教育や研究環境の整備を継続的に支援し、2022年には清華大学教授として本格的に帰国した。彼の尽力により、中国の数学教育システムの近代化、国際水準の研究環境整備、若手数学者の育成が大きく前進している。

2.物理学(楊振寧、潘建偉)

1957年のノーベル物理学賞受賞者である楊振寧の帰国は中国における物理学の発展に大きく貢献した。1922年に生まれた楊振寧は、理論物理学と素粒子物理学を専門とし、西南聯合大学卒業後にシカゴ大学で博士号を取得した。その後プリンストン高等研究所、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校で研究・教育活動を行った。2003年に清華大学に迎えられ、若手の育成と国際研究交流に尽力した。

1970年に生まれた潘建偉は、量子物理学と量子通信の分野における貢献が注目される。彼は、中国科学技術大学卒業後にウィーン大学で博士号を取得し、ハイデルベルク大学での研究経験を経て2001年に中国科学技術大学に移った。彼が率いる研究チームは量子通信技術分野で世界をリードし、2016年には世界初の量子通信衛星「墨子号」の打ち上げを成功に導き、中国の量子技術研究を世界最先端レベルに押し上げた。

3.化学・材料工学(王中林、高華健)

ナノテクノロジーを専門とする王中林は、1961年に生まれ、西北電訊工程学院(現西安電子科技大学)卒業後にアリゾナ州立大学で博士号を取得した。その後ジョージア工科大学教授として長年活動し、ナノジェネレーター技術の基礎を確立した。彼は、2024年に中国科学院北京ナノエネルギー・ナノシステム研究所のディレクターに就任し、ナノジェネレーター技術の実用化、中でもエネルギー収穫技術の向上を目指している。

1963年に生まれた高華健も、材料力学とナノメカニクスの分野において、重要な貢献をしている。彼は、西安交通大学卒業後にハーバード大学で博士号を取得し、スタンフォード大学、マックス・プランク金属研究所、ブラウン大学で研究・教育活動を行った。2024年に清華大学に着任し、新材料開発の基盤強化と生体材料と人工材料の境界領域研究を推進している。

4.生命科学(施一公、付向東)

構造生物学と細胞生物学を専門とする施一公は、1967年に生まれ、清華大学卒業後にジョンズ・ホプキンス大学で博士号を取得し、プリンストン大学教授として分子生物学部で活動してRNAスプライシング機構の構造研究で世界的成果を挙げた。彼は、2008年に清華大学に迎えられ、2018年には中国初の研究重点型私立大学である西湖大学の学長に就任した。中国の構造生物学研究を世界水準に押し上げるとともに、西湖大学を通じて新しい研究大学モデルを構築している。

1963年に生まれた付向東も、RNA生物学分野において、重要な役割を果たしている。彼は、RNA生物学と遺伝子調節を専門とし、カリフォルニア大学サンディエゴ校教授として長年活動してRNAスプライシング研究分野で国際的な地位を確立した。2023年に西湖大学に着任し、生命科学院のRNA生物学と再生医学のチェアプロフェッサーとして活躍している。

Ⅵ.応用・産業技術分野における帰国研究者の事例

応用・産業技術分野において、特にAI、半導体技術、新エネルギー技術、ITプラットフォームといった先端領域における研究者の帰国が目立っている。

1.人工知能(AI:姚期智)

1946年に上海で生まれ、幼少期に台湾へ移住した姚期智は、中国におけるAIの発展に大きく貢献してきた。彼は、台湾大学で物理学を学び、ハーバード大学で博士号を取得してから、MIT、スタンフォード大学、プリンストン大学などで研究を続けた。計算理論分野での業績が認められ、2000年にチューリング賞を受賞した。2004年に清華大学に移ってから、学際情報研究院(IIIS)を設立して世界水準のコンピュータサイエンス教育を導入し、またAI研究院の初代院長として中国のAI人材育成の基盤を構築してきた。

2.半導体技術(張汝京)

1948年に南京で生まれ台湾で育った張汝京は「中国半導体の父」と呼ばれている。彼は、国立台湾大学機械工学を学び、ニューヨーク州立大学バッファロー校で修士、南メソジスト大学で博士を取得した。その後テキサス・インスツルメンツ、台湾積体電路製造(TSMC)で経験を積み、2000年に上海で中国最大手の半導体受託メーカーとなる中芯国際集成電路製造(SMIC)を設立し、中国半導体産業の基礎を築く重要な役割を果たした。張汝京の活動により、中国は半導体製造分野で自主的な技術開発能力を獲得し、産業の自立性を高めることができた。

3.新エネルギー技術(施正栄)

1963年に生まれた施正栄は、中国の新エネルギー産業発展の先駆的役割を果たした。彼は吉林大学を1983年に卒業後、中国政府系研究機関で光学研究に従事した。その後、オーストラリアに留学してニューサウスウェールズ大学で電子工学博士号を取得し、同大学発ベンチャー企業Pacific Solarで経験を積んだ。2001年に帰国して無錫尚徳太陽能電力(サンテックパワー)を創業し、世界最大の太陽電池メーカーへと成長させた。サンテックパワーは2013年に経営破綻に至ったものの、同社で培われた人材と技術は、中国の太陽光発電産業全体の成長を後押しする強い力となった。

4.ITプラットフォーム(李彦宏、王興、黄峥)

ITプラットフォーム分野では、帰国起業家が中国のデジタル産業発展を牽引してきた。その代表的人物として、李彦宏、王興、黄峥の三人が挙げられる。

1968年に生まれた李彦宏は、北京大学情報管理学部を卒業後、1991年に渡米しニューヨーク州立大学バッファロー校でコンピュータサイエンスの修士号を取得した。彼は米国ダウ・ジョーンズ社の子会社を経て、1997年にinfoseekで検索エンジンの開発に従事した。2000年に帰国して百度(Baidu)を創業し、中国最大の検索エンジンを構築した。百度は検索事業に加え、人工知能、自動運転、クラウドコンピューティングへと事業領域を拡大し、中国におけるデジタルエコシステムの基盤形成に大きく寄与した。

1979年に生まれた王興は、清華大学電子工学部を卒業後、米国デラウェア大学に留学してコンピュータ工学の修士号を取得した。彼は2003年に帰国し、複数のインターネット事業を立ち上げた後、2010年に美団(Meituan)を創業した。美団は共同購入サービスに特化したプラットフォームとして出発し、フードデリバリー、モビリティ、ホテル・旅行予約、映画チケット予約など多岐にわたる生活関連サービスを統合するプラットフォームへと成長した。

1980年に生まれた黄峥は、浙江大学を卒業した後、米国ウィスコンシン大学マディソン校でコンピュータサイエンスの修士号を取得した。彼は、Googleでの勤務経験を経て2007年に帰国し、複数の事業を起業したのち、2015年に拼多多(Pinduoduo)を設立した。拼多多は共同購入とSNS的要素を融合させたソーシャルECモデルにより、農村部や中小都市の低価格志向の消費者を取り込み急成長した。さらに「Temu」を通じて欧米市場に進出し、中国ECの国際展開を先導している。

Ⅶ.現実味を帯びる米中逆転の可能性

帰国研究者の貢献と中国政府の戦略的投資により、従来の米国を中心とする科学技術の国際枠組みに根本的変化が生じている。Nature Indexをはじめとする国際的研究評価指標が示すように、中国は多くの分野で米国に並ぶか先行する兆候を見せており、世界の科学技術勢力図における歴史的逆転の可能性が現実味を帯びている。

1.米国の科学技術競争力の低下

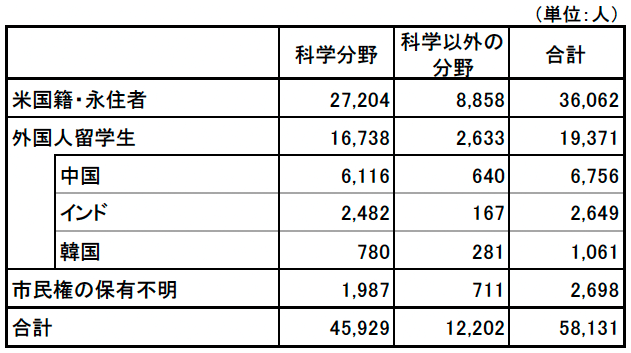

2024年、米国における科学分野(社会科学を含む)の博士号取得者(45,929人)のうち、中国人留学生は6,116人で、全体の13.3%となっており、外国人留学生(16,738人)の36.5%を占めている(図表3)。科学以外の分野を含むと、中国人留学生の博士号取得者は6,756人(全体の11.6%、留学生の34.9%)に上っている。そのうちの78.0%が卒業後も米国に残っている(注13)。米国にとって、中国人留学生は重要な人材源となっている。

1. 科学分野には社会科学を含む。

2. 外国人留学生は「一時ビザ保有者」に分類される。

3. 中国のデータには香港が含まれる。

そもそも米国のハイテク産業は、長年にわたり海外からの優秀な人材の流入に依存してきた。その象徴的な事例としては、グーグルの共同創設者であるセルゲイ・ブリン(Sergey Brin、ロシア生まれ)、テスラとスペースXを創設したイーロン・マスク(Elon Musk、南アフリカ生まれ)、そして半導体業界を変革したエヌビディアの創業者ジェンスン・フアン(Jensen Huang、台湾生まれ)などが挙げられる。彼らを含む移民科学者・技術者は、単に企業を創設しただけではなく、研究開発やベンチャー投資を通じて新産業を生み出し、米国経済の競争優位を支えてきた。こうした国際的な人材の流入が滞れば、米国が長年築き上げてきた「世界のイノベーションの中心」という地位そのものが揺らぐ危険性がある。

実際、米国科学者連盟は、頭脳流出が米国にとって科学技術力の低下と国家競争力の喪失につながる深刻な脅威であると、次のように警告している(注14)。

まず、米国が長年培ってきた、世界中の優秀な科学者や研究者を引き寄せる「磁力」が弱まりつつある。この結果、米国の大学で教育を受けた国際的な人材が帰国したり、他国へと流出したりして、米国は最も優れた頭脳を獲得する能力が低下している。第二に、研究資金の不足やキャリアパスへの不安が原因で、若い科学者や技術者が米国に留まるインセンティブを失っている。この傾向が続けば、将来のイノベーションを担うはずの「若い科学者世代全体が失われる危険性」をはらんでおり、米国の研究基盤そのものが弱体化する恐れがある。

第三に、頭脳流出は単なる人材流出にとどまらず、イノベーションや産業競争力、国家安全を支える知的資本の喪失を招き、特にAIやエネルギー分野で国際競争に後れを取る恐れがある。

2.Nature Indexから見た中国における科学技術の躍進

一方、中国は、国内外の資源を最大限に活かし、科学技術における飛躍を遂げている。これは『Nature』がまとめたNature Indexで確認できる。

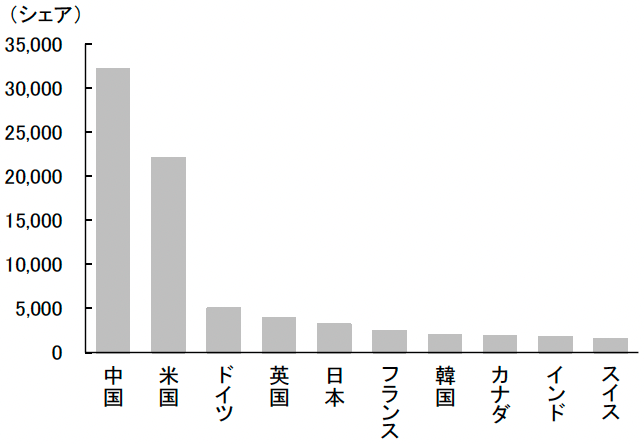

Nature Indexは、世界の大学や研究機関、国ごとの高品質な科学研究成果を追跡・評価するデータベースとそれに基づいたランキングシステムである。専門家委員会が選定した一流の学術誌に掲載された一次研究論文のみを対象とし、研究の質に重点を置いている。それによると、中国のNature Indexの値は、2013年に発表された論文を対象とする一回目の調査では、米国の3分の1程度だったが、2022年に初めて米国を抜き、第一位となり、2024年には、米国を45.5%上回るようになった(図表4)。

1. 2024年に発表された論文を対象。

2. Nature Indexの評価指標には、共同論文でも各著者の所属に基づき機関や国にそれぞれ1件として加算する「Count(カウント)」と、著者の貢献度を分配して算出し1論文あたり最大1.0となる「Share(シェア)」があり、特にここで採用されている後者は共同研究の貢献度を正確に反映する。

Nature Indexによる研究機関ランキングでは、2024年時点でトップ10のうち8機関を中国が占めている。中国科学院(第1位)、中国科学技術大学(第3位)、浙江大学(第4位)、北京大学(第5位)、中国科学院大学(第6位)、清華大学(第7位)などが上位を独占し、中国以外の研究機関としては、米国のハーバード大学(第2位)とドイツのマックス・プランク研究所(第9位)のみとなった(注15)。分野別動向を見ると、中国は化学、物理科学、地球・環境科学で世界1位となっており、米国は生命科学や健康科学で依然強さを示しているものの、他分野では中国の成長に押されている。

Ⅷ.加速する世界の科学技術勢力図の再編

米国の科学技術政策の後退と、中国政府による積極的な人材・資金投入は、従来の「米国中心」の国際研究秩序を大きく揺るがしている。中国人研究者の帰国はその中核的な現象であるが、今後はそれ以外の研究者の中国への流入も加速すると予想される。実際、米国や欧州の研究環境に不安を抱いた研究者が、より安定した資金と大規模プロジェクトへの参加機会を求めて中国に渡るケースは増えつつある(海外から中国の大学に移籍した帰国者以外の研究者たちについては、BOX2参照)。中国は、「留学先」としてだけでなく、「研究拠点」としての重要性も増していくだろう。

さらに、帰国研究者が持ち込んだ国際的ネットワークと、中国国内の豊富な資金・インフラが結びつくことで、中国は単なる研究集積地にとどまらず、世界の学術交流の「ハブ」として機能し始めている。国際学会の開催地や大規模共同研究の中枢が中国へと移行しつつあり、研究テーマの優先順位の設定並びに科学研究および技術開発に関する国際的規格・指針の策定においても、中国の影響力が増大している。

これらの変化は、技術覇権を巡る米中間の競争を一層激化させると同時に、世界の研究環境において資源や拠点が拡充される機会を提供する。今後、各国にとって中国を中心とする新たな研究ネットワークとの関わり方は重要な課題となるであろう。

BOX1 「両弾一星」プロジェクトの主役となった帰国科学者たち

鎖国状態にあった毛沢東時代の中国において、「両弾一星」プロジェクト(原子爆弾・水素爆弾・人工衛星の開発)の推進は、安全保障と科学技術発展に決定的な転機をもたらした。その中心には、海外から帰国した科学者たちの活躍があった。

1999年に授与された「両弾一星功労勲章」の受章者23名の多くは留学や海外での研究の経歴を持ち、それぞれがミサイル設計、宇宙技術、核兵器開発などの分野で重要な役割を担った。

銭学森(1911–2009年)は、カリフォルニア工科大学で「航空工学の父」と称されるセオドア・フォン・カルマンに師事し、ジェット推進研究所(JPL)の創設に参加した後、帰国して弾道ミサイル開発を統括し、短期間で中国を実戦的な弾道ミサイル保有国へ導いた。

任新民(1915–2017年)は、フランスのクレルモン大学で航空工学を学び、帰国後は衛星打ち上げロケットの設計を主導し、1970年に中国初の人工衛星「東方紅1号」の打ち上げを成功させた。

鄧稼先(1924–1986年)は、インディアナ大学で物理学博士号を取得し、帰国後、原子爆弾(1964年)と水素爆弾(1967年)の理論設計を主導し、中国を世界で5番目の核保有国へと押し上げた。

これらの先人たちへの憧れが、現代の科学者の帰国を促す一因にもなっている。

BOX2 海外から中国の大学に移籍した帰国者以外の研究者たち

帰国者以外の海外の研究者が中国の大学へ移籍する動きは、近年顕著であり、その代表的事例として、ジェラール・ムルー、深谷賢治、チャールズ・M・リーバーの3名が挙げられる。

フランス出身の物理学者であるジェラール・ムルーは、2024年10月に北京大学の物理学部チェアプロフェッサーとして就任した。ミシガン大学やフランスのエコール・ポリテクニークなどで教授を務めた彼は、高強度超短光パルスの発生方法の研究で2018年にノーベル物理学賞を受賞した。

日本出身の数学者である深谷賢治は、2024年9月にアメリカのストーニーブルック大学から清華大学に移籍した。彼はシンプレクティック幾何学を専門とし、2025年にショウ賞(数学科学部門)を受賞したほか、朝日賞や日本数学会幾何学賞などの受賞歴がある。

ナノ科学と化学を専門とし、ウルフ賞化学賞などの受賞歴があるバーバード大学の教授だったチャールズ・M・リーバーは、2025年4月に清華大学深圳国際大学院のチェアプロフェッサーとして就任した。彼は「チャイナ・イニシアティブ」のもとで2020年に逮捕され、中国の「千人計画」への参加や武漢理工大学との契約を連邦政府に開示していなかったとされ、詐欺や税務関連の罪で2021年に有罪とされた。この事件は学術界で議論を呼び、中国との学術交流に対する規制強化を象徴する事例となった。

野村資本市場研究所『中国情勢レポート』No. 25-05、2025年10月14日からの転載