中国は、1970年代末に改革開放に転換してから、豊富な労働力を梃に、急速な発展を遂げたが、ここに来て労働力不足が顕著になるにつれて、潜在成長率が大幅に低下してきている。こうした中で、成長のエンジンを労働力の投入量の拡大から、イノベーションを通じた生産性の上昇にシフトしていくという「経済発展パターンの転換」が求められている。その一環として、政府は「イノベーションによる発展戦略」を推し進めている。

中国でいうイノベーション(中国語では「創新」)には、①独創的イノベーション(基礎的または中核的技術の発明とその応用)、②技術統合によるイノベーション(既存の技術を有機的に組み合わせて、新しい製品や管理方式を生み出すこと)、③導入・消化・吸収・改良(中国語では「再創新」)が含まれている(注1)。これまで、中国は、②と③を中心にイノベーションを行ってきたが、①の力も高まりつつある。また、技術革新だけでなく、製品、サービス、組織、ビジネスモデル、デザインの革新も、イノベーションの一部と見なされている。

これまで中国におけるイノベーションは、政府主導で行われており、宇宙開発をはじめ、基礎研究や大型プロジェクトにおいて、成果を上げている。それに加え、市場経済化が進むにつれて、情報通信(IT)産業、中でもインターネット産業を中心に一部の民営企業も、イノベーションの担い手として浮上してきている。これを背景に、中国におけるイノベーションに対する国際的評価も急速に高まってきている。

政府が推し進める「イノベーションによる発展戦略」

中国では、1970年代以降、科学技術の現代化は、工業、農業、国防の現代化とともに、改革開放の目標である「四つの現代化」の一つに位置づけられ、その実現に向けて、政府は一貫してイノベーションを積極的に支援してきた。

特に、イノベーション型国家の実現を目指して、国務院は2006年2月に「国家中長期科学技術発展計画要綱(2006-2020年)」を発表した。その中で、先端技術8分野(①バイオ技術、②情報技術、③新素材技術、④先端製造技術、⑤先進エネルギー技術、⑥海洋技術、⑦レーザー技術、⑧航空宇宙技術)を重点的に支援することを決めた。また、2012年11月に行われた中国共産党第18回全国代表大会(党大会)において、「科学技術におけるイノベーションは社会的生産力と総合国力を高める戦略的な支え」と位置づけられた。「イノベーションによる発展戦略」の推進は、第18回党大会を経て誕生した習近平政権に引き継がれている。

具体的に、2015年5月に発表された「メイド・イン・チャイナ2025」計画において、中国のイノベーション能力を高めるために、次の方針が打ち出されている。

① コア技術の研究開発の強化

② 独創的設計能力の向上

③ 科学技術の成果の産業利用の推進

④ 国の製造業イノベーションシステムの改善

⑤ 技術基準制度の整備

⑥ 知的財産権の運用強化

また、2016年3月の全国人民代表大会において採択された「第13次国民経済・社会発展五ヵ年計画要綱」において、「イノベーションによる発展」は、「協調的発展」「グリーンな発展」「開放的発展」「分かち合える発展」とともに、「五つの発展理念」の一つとして、真っ先に挙げられている。具体的に「イノベーションを国家発展全局の核心的位置に据え、理論のイノベーション、制度のイノベーション、科学技術のイノベーション、文化のイノベーションなど、各方面のイノベーションを絶えず推進し、イノベーションを党と国の一切の活動において首尾一貫させ、イノベーションを全社会の気風となるようにしなければならない」としている。その一環として、科学技術の分野を中心に、2030年に向けて、次の15の重要プロジェクトを実施する予定である(表1)。

| 1 | 航空エンジンおよびガスタービン |

| 2 | 深海ステーション |

| 3 | 量子通信・量子コンピュータ |

| 4 | 脳科学・脳型研究 |

| 5 | 国家サイバーセキュリティ |

| 6 | 深宇宙探索および探査機軌道サービス・メンテナンス・システム |

| 7 | 種子業における独自のイノベーション |

| 8 | グリーン石炭の高効率利用 |

| 9 | スマートグリッド |

| 10 | 衛星地上一体化情報ネットワーク |

| 11 | ビッグデータ |

| 12 | スマート製造・ロボット |

| 13 | 重点新素材の研究開発および応用 |

| 14 | 北京・天津・河北環境総合整備 |

| 15 | 健康保障 |

| (出所)「中華人民共和国第13次国民経済・社会発展五ヵ年計画要綱」より筆者作成 | |

さらに、2016年7月に公布された「第13次五ヵ年計画国家科学技術イノベーション計画」において、2020年の具体的目標が定められている(表2)。まず、国家の科学技術力とイノベーション能力を大幅に上昇させ、国家のイノベーション総合力において世界で上位15位入りを果たし、イノベーション型国家の一員となる。また、イノベーションの発展の成果を際立たせ、2015年と比べ、全要素生産性の上昇による経済成長率への寄与率を55.3%から60%に向上させ、知識集約型サービス業の付加価値の対GDP比を15.6%から20%に増加する。そして、科学技術イノベーション能力を目に見えるレベルで強化し、国際特許出願件数を2015年比で倍増させ、研究開発費の対GDP比を2015年の2.1%から2.5%に引き上げる。

| 指標 | 2015年実績 | 2020年目標 |

|---|---|---|

| ① 国家総合イノベーション能力世界ランキング(位) | 18 | 15 |

| ② 全要素生産性の上昇による経済成長率への寄与率(%) | 55.3 | 60 |

| ③ 研究開発費の対GDP比(%) | 2.1 | 2.5 |

| ④ 万人当たり研究開発人員数(人) | 48.5 | 60 |

| ⑤ ハイテク企業の営業収入(兆元) | 22.2 | 34 |

| ⑥ 知識集約型サービス業の付加価値の対GDP比(%) | 15.6 | 20 |

| ⑦ 一定規模以上の工業企業の研究開発費の主業務収入比(%) | 0.9 | 1.1 |

| ⑧ 国際科学技術論文の引用数の世界ランキング(位) | 4 | 2 |

| ⑨ 国際特許出願件数(万件) | 3.05 | 倍増 |

| ⑩ 万人当たり発明特許保有量(件) | 6.3 | 12 |

| ⑪ 技術契約の取引金額(億元) | 9835 | 20000 |

| ⑫ 科学の素養を持つ国民の割合(%) | 6.2 | 10 |

| (出所)国務院「第13次五ヵ年計画国家科学技術イノベーション計画」(2016年7月28日)より筆者作成 | ||

イノベーションにおける中国の優位性

政府の後押しに加え、後発国として海外から先進的技術を導入できること、模倣を通じて技術を吸収・消化し、イノベーション能力を高められること、巨大な国内市場を有すること、教育水準の向上による人的資本の蓄積が進んでいることなども、中国におけるイノベーションに有利な条件を与えている。

まず、中国は対外開放を積極的に進めており、主に次のルートを通じて海外の技術を導入し、吸収している。

① 技術を体化した資本財の輸入

② リバース・エンジニアリング(機械を分解したり、製品の動作を観察したり、ソフトウェアの動作を解析するなどして、製品の構造を分析し、そこから製造方法や動作原理、設計図、ソースコードなどを調査すること)

③ 外資企業による直接投資

④ ライセンシング(特許権者が特許発明を実施する権利を第三者へ供与することにより、その対価を得ること)

⑤ OEM(発注元企業のブランドで販売される製品を製造すること)

⑥ 企業間の労働者の移動

⑦ 海外での研究開発

その中で、外資企業による直接投資が果たしてきた役割が最も大きいと見られるが、ここに来て、海外での研究開発の重要性も増している。力をつけた一部の中国企業は、シリコンバレーなどで研究所を設立したり、海外のハイテク企業を買収したりするケースも目立っている(表3)(注2)。

| 日付 | 取引金額 (百万ドル) |

持株割合 (%) |

売却側 | 分野 | 売却側所在国 | 買収側 | 買収側分類 | 進捗状況 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2016/3/2 | 43,000 | 100% | Syngenta AG | 農産物 | スイス | 中国化工集団 | 国有企業 中国上場 |

進行中 |

| 2016/6/21 | 8,600 | 84% | Supercell Oy | ハイテク | フィンランド | テンセント・ホールディングス | 民営企業 香港上場 |

進行中 |

| 2016/3/14 | 6,500 | 100% | Strategic Hotels | 消費とサービス | 米国 | アンバン保険グループ | 金融機構 未上場 |

進行中 |

| 2016/1/28 | 6,293 | 19.99% | Asciano | 港湾・物流 | オーストラリア | 中国投資 | 私募基金 未上場 |

進行中 |

| 2016/2/17 | 6,067 | 100% | Ingram Micro Inc | ハイテク | 米国 | 海航集団(HNAグループ) | 民営企業 中国上場 |

進行中 |

| 2016/1/15 | 5,400 | 100% | GE Appliances | 家電 | 米国 | 青島ハイアール | 民営企業 中国上場 |

完了 |

| 2016/5/18 | 4,439 | 94.55% | KUKA | 工業 | ドイツ | 美的グループ | 民営企業 中国上場 |

進行中 |

| 2016/7/30 | 4,400 | 100% | Playtika Ltd | 映画、エンタティメント | イスラエル | 巨人網絡 (ジャイアント・インタラクティブ) |

民営企業 中国上場 |

進行中 |

| 2016/4/19 | 3,600 | 100% | Lexmark International Inc | ハイテク | 米国 | エイペックス・テクノロジー、レジェンド・ホールディングス等 | 企業連合 | 進行中 |

| 2016/1/11 | 3,500 | 未公開 | Legend Pictures LLC | 映画、エンタティメント | 米国 | 大連万達 | 民営企業 未上場 |

完了 |

| (出所)「PwC:2016年第3四半期まで中国企業による大型買収が多くみられる ポートフォリオ投資家が活躍」『第一財経』(2016年10月20日)より筆者作成 | ||||||||

次に、イノベーションを実現するために、単に海外から技術を導入するだけでなく、それを消化、吸収し、改良を加えなければならない。このプロセスにおいて模倣が大きな役割を果すが、中国はその優等生であると言える。

模倣はイノベーションの妨げになると一般的に認識されているが、イノベーションを促進する側面もある。実際、Googleがサーチエンジンを発明したわけではなく、アップルがiPhoneを発売する前からスマートフォンはすでに存在したように、イノベーションは、前人の研究開発の成果をベースに、さらに優れたものを作り出したに過ぎない。また、日本が得意とするリバース・エンジニアリングや、二番手戦略、「KAIZEN」なども、突き詰めて言うと、模倣を出発点にしている。

Shenkar(2010)が指摘しているように、多くの企業が模倣を通じて成功した最大の理由は、イノベーターやパイオニアがすでに投資して事業や市場を開拓しているため、模倣者がそれにフリーライド(ただ乗り)できることである。また、研究開発費を節約できるだけでなく、顧客はすでに新しい製品やサービスをどう使うか知っているので、マーケティング費用も抑えられる。さらに、大きな賭けに失敗してしまう事態も避けられる。その上、そもそも生産性を大きく向上させるのは、イノベーションそのものではなく、その後に加えられる改良である。そうだとすると、模倣者はたいてい、オリジナルよりも優れているものを、オリジナルと比べて格安な値段で顧客に提供できる有利なポジションにいるという。

中国は、上述したイノベーションの三つタイプの内、独創的イノベーションよりも、模倣をベースとする技術統合によるイノベーションと導入・消化・吸収・改良を得意としている。その一例として、高速鉄道の分野において、技術を海外から導入し始めてから10年間も経たないうちに世界最先端の技術レベルに達し、模倣を通じて後発の優位性を存分発揮していると言える。

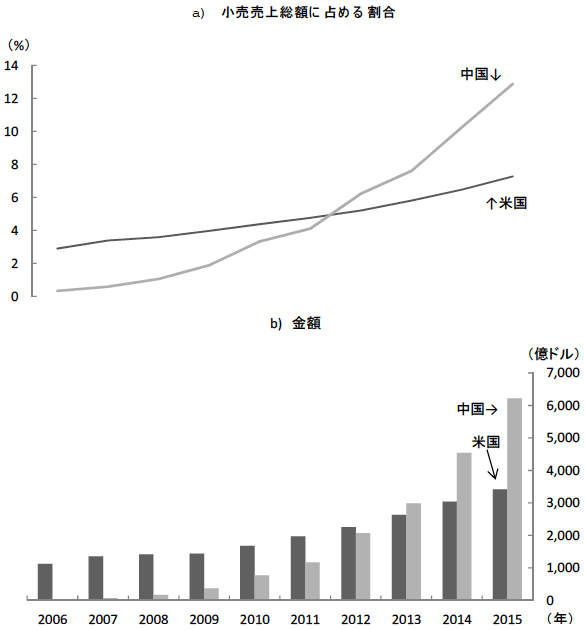

そして、巨大な国内市場は、中国におけるイノベーションの有利な条件の一つである。多くの分野において、市場拡大とイノベーションの加速という好循環が定着しており、ネット通販は、その好例である。2015年の中国におけるネット通販の規模は3兆8,773億元(6,225億ドル)に達し、米国の3,417億ドルを大きく上回っている(図1)(注3)。顧客の多様なニーズに応えるために、受注管理だけでなく、宅配、決済など、関連業務においても多くのイノベーションが生まれている。米フォーブス誌(電子版)は、中国が世界をリードしている産業として、

① マイクロペイメント(少額決済サービス)

② 電子商取引

③ 宅配

④ オンライン投資商品

⑤ 格安スマホ

⑥ 水力発電

⑦ DNAシーケンス

⑧ 高速鉄道

という八つの分野を挙げているが、その中の①〜⑤は、いずれもネット通販と深くかかわっている(Swanson, 2014)。

-米国との比較-

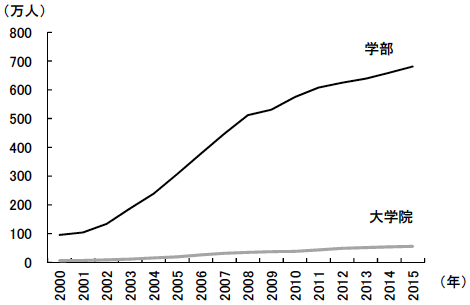

最後に、中国における人的資本の蓄積が進んでいる。特に大学教育の普及により、イノベーションに必要な大量の人材が育成されている。2000年から2015年にかけて、学部の卒業者数は年間95.0万人から680.9万人に、大学院の卒業者数も同5.9万人から55.2万人に急拡大している(図2)。中国の大学への評価も高まっており、英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)が2016年9月21日に発表した2016-2017年の世界大学ランキングでは、北京大学(第29位)と清華大学(第35位)は、東京大学(第39位)と京都大学(第91位)より上位にランクされている。

また、近年、海外で学んで、高い技術を身につけた留学生の中で、中国に戻ってくる人が増えている。中国人留学生の出国者数は年々増え、1978年から2015年までの累計では404.21万人、2015年だけでも52.37万人に達している(教育部「2015年度我が国留学出国者状況」、2016年3月16日)。長い間、主に内外の賃金格差を反映して、多くの中国人留学生は卒業してからも帰国せず、海外に残っていた。2001年には、留学生の帰国者数は、出国者数の14.6%にとどまった。しかし、中国経済の高成長と労働力不足を背景に、内外の賃金格差が急速に縮小するにつれて、帰国を選択する中国人留学生が増えている。実際、2015年の留学生の帰国者数は40.91万人に達しており、これは同じ年の留学生の出国者数の78.1%に当たる(表4)。その中には、学校教育と実務経験を通じて最先端の技術を身につけた技術者も多く含まれている。

| 年 | 留学生出国者数(人) (a) |

留学生帰国者数(人) (b) |

留学生帰国比率(%) (b)/(a) |

|---|---|---|---|

| 2001 | 83,973 | 12,243 | 14.6 |

| 2002 | 125,179 | 17,945 | 14.3 |

| 2003 | 117,307 | 20,152 | 17.2 |

| 2004 | 114,682 | 24,726 | 21.6 |

| 2005 | 118,515 | 34,987 | 29.5 |

| 2006 | 134,000 | 42,000 | 31.3 |

| 2007 | 144,000 | 44,000 | 30.6 |

| 2008 | 179,800 | 69,300 | 38.5 |

| 2009 | 229,300 | 108,300 | 47.2 |

| 2010 | 284,700 | 134,800 | 47.3 |

| 2011 | 339,700 | 186,200 | 54.8 |

| 2012 | 399,600 | 272,900 | 68.3 |

| 2013 | 413,900 | 353,500 | 85.4 |

| 2014 | 459,800 | 364,800 | 79.3 |

| 2015 | 523,700 | 409,100 | 78.1 |

| (出所)『中国統計年鑑』2016より筆者作成 | |||

中国における科学技術の目覚ましい発展

近年、中国は科学技術の分野において、目覚ましい発展を遂げている。それを象徴するものとして、宇宙開発や計算機科学、通信といった分野における次の成果が挙げられる。

まず、宇宙開発の分野では、中国は2003年の有人での宇宙飛行に続き、2013年に月面に探査機を着陸させることにも成功した。現在、独自に宇宙ステーションの建設を進めている。その一環として、2016年10月19日に、上空393キロの軌道上で、2人乗り宇宙船「神舟11号」と宇宙実験室「天宮2号」を自動操縦でドッキングさせることに成功した。また、2016年9月25日に、貴州省に建設された世界最大の宇宙観測用の電波望遠鏡「FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope:500メートル開口球面電波望遠鏡)」は運用を開始した。地球外の知的生命体の探索に役立てられると期待されている。

次に、計算機科学の分野では、2016年11月14日に米国ソルトレイクシティで開催されたInternational Supercomputing Conferenceで発表されたスーパーコンピュータの性能ランキング「TOP500」において、純中国製の「神威太湖之光」が前回(2016年6月)に続き首位に立っている。中国は第2位も獲得し、台数においても500台の中の171台と、米国と並ぶ最多となっている。

そして、通信の分野では、2016年8月16日に、中国は、ハッカーによる機密取得を阻止できる量子通信の実験を行うために、世界初の量子通信衛星を打ち上げ、軌道に乗せた。

中国の科学技術の面における飛躍は、主要な科学の専門誌に掲載される論文数や、特許の出願件数といった総合的指標にも表れている。

まず、Nature誌がまとめた主要な科学の専門誌に掲載される論文数(Nature Index)によると、国別では、2015年に中国は6,478と、米国(17,204)に次いで世界第2位となっている(表5)。機関別では、世界のトップ50の内、中国は米国(25機関)に次ぐ二番目に多い7機関(注4)を占めており、中国科学院はハーバード大学を抑えて、第1位となっている。また、2012年から2015年にかけて、論文数の上昇幅の最も大きい100機関(いわゆる"rising stars")の内、中国の機関は40に上り、上位9位までは、すべて中国の機関である。

| 順位 | 国・地域 | 論文数(WFC(注)) | 順位 | 国・地域 | 論文数(WFC(注)) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 米国 | 17,204 | 11 | スペイン | 1,056 |

| 2 | 中国 | 6,478 | 12 | オーストラリア | 944 |

| 3 | ドイツ | 4,078 | 13 | インド | 901 |

| 4 | 英国 | 3,366 | 14 | オランダ | 713 |

| 5 | 日本 | 3,053 | 15 | イスラエル | 532 |

| 6 | フランス | 2,128 | 16 | スウェーデン | 527 |

| 7 | カナダ | 1,478 | 17 | シンガポール | 485 |

| 8 | スイス | 1,135 | 18 | 台湾 | 416 |

| 9 | 韓国 | 1,112 | 19 | ロシア | 370 |

| 10 | イタリア | 1,061 | 20 | ベルギー | 334 |

| (注)Weighted fractional count. | |||||

| (出所)"Nature Index 2016 Tables," natureindex.comより筆者作成 | |||||

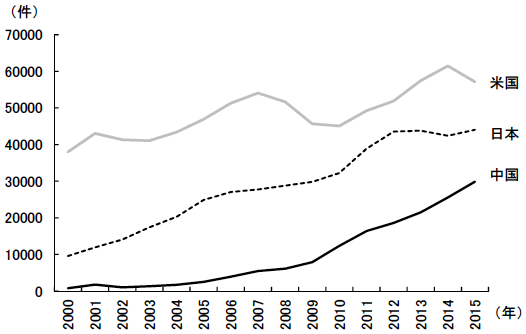

また、WIPO(世界知的所有権機関)によると、2015年の国際特許(PCT)の出願件数は国別では、中国が29,837件に達しており、米国(57,121件)と日本(44,053件)に次いで、世界第3位の水準となっている(図3)。機関別では、中国の華為とZTEがそれぞれ、第1位と第3位にランクされている(表6)。国内と国際出願件数を合わせた総出願件数に至っては、中国は2012年以降、米国を抜いて、世界第1位となっている。

-米国と日本との比較-

| ランク | 企業名 | 件数 | 本社所在地 |

|---|---|---|---|

| 1 | 華為 | 3,898 | 中国(深圳) |

| 2 | クアルコム | 2,442 | 米国 |

| 3 | ZTE | 2,155 | 中国(深圳) |

| 4 | サムスン電子 | 1,683 | 韓国 |

| 5 | 三菱電機 | 1,593 | 日本 |

| 6 | エリクソン | 1,481 | スウェーデン |

| 7 | LGエレクトロニクス | 1,457 | 韓国 |

| 8 | ソニー | 1,381 | 日本 |

| 9 | フィリップス | 1,378 | オランダ |

| 10 | ヒューレット・パッカード | 1,310 | 米国 |

| (出所)WIPO, "Who Filed the Most PCT Patent Applications in 2015?"より筆者作成 | |||

現れた中国発の世界的イノベーション企業

国全体の研究開発能力が高まるにつれて、中国発の世界的イノベーション企業も現れている。『MITテクノロジーレビュー』が選出した2016年版の「世界で最もスマートな企業トップ50社」には、バイドゥ(第2位)、華為(第10位)、テンセント(第20位)、滴滴出行(第21位)、アリババ(第24位)の中国企業5社が含まれている(表7)(注5)。この数は、米国の32社には及ばないが、日本の3社(第17位のトヨタ、第27位のファナック、第38位のLINE)を上回って、世界第2位となっている。

| 順位 | 社名 | 業種 | 本社所在地 |

|---|---|---|---|

| 1 | Amazon | インターネットとデジタルメディア | 米国 |

| 2 | バイドゥ | インターネットとデジタルメディア | 中国 |

| 3 | Illumina | バイオ | 米国 |

| 4 | Tesla Motors | 交通運輸 | 米国 |

| 5 | Aquion Energy | エネルギー | 米国 |

| 6 | Mobileye | コンピュータと通信 | イスラエル |

| 7 | 23andMe | バイオ | 米国 |

| 8 | Alphabet | インターネットとデジタルメディア | 米国 |

| 9 | Spark Therapeutics | バイオ | 米国 |

| 10 | 華為 | コンピュータと通信 | 中国 |

| 11 | First Solar | エネルギー | 米国 |

| 12 | Nvidia | コンピュータと通信 | 米国 |

| 13 | Cellectis | バイオ | 米国 |

| 14 | Enlitic | バイオ | 米国 |

| 15 | インターネットとデジタルメディア | 米国 | |

| 16 | SpaceX | 交通運輸 | 米国 |

| 17 | トヨタ自動車 | 交通運輸 | 日本 |

| 18 | Airware | コンピュータと通信 | 米国 |

| 19 | IDE Technologies | エネルギー | イスラエル |

| 20 | テンセント | インターネットとデジタルメディア | 中国 |

| 21 | 滴滴出行 | 交通運輸 | 中国 |

| 22 | Oxford Nanopore | バイオ | 英国 |

| 23 | 24M | エネルギー | 米国 |

| 24 | アリババ | インターネットとデジタルメディア | 中国 |

| 25 | Bristol-Myers Squibb | バイオ | 米国 |

| 26 | Microsoft | コンピュータと通信 | 米国 |

| 27 | ファナック | コンピュータと通信 | 日本 |

| 28 | Sonnen | エネルギー | ドイツ |

| 29 | Improbable | コンピュータと通信 | 英国 |

| 30 | Movidius | コンピュータと通信 | 米国 |

| 31 | Intrexon | バイオ | 米国 |

| 32 | Carbon | エネルギー | 米国 |

| 33 | Bosch | 交通運輸 | ドイツ |

| 34 | T2 Biosystems | バイオ | 米国 |

| 35 | Editas Medicine | バイオ | 米国 |

| 36 | Nestlé | バイオ | スイス |

| 37 | RetroSense Therapeutics | バイオ | 米国 |

| 38 | LINE | インターネットとデジタルメディア | 日本 |

| 39 | TransferWise | コンピュータと通信 | 英国 |

| 40 | Veritas Genetics | バイオ | 米国 |

| 41 | FireEye | コンピュータと通信 | 米国 |

| 42 | Seven Bridges | コンピュータと通信 | 米国 |

| 43 | Slack | コンピュータと通信 | 米国 |

| 44 | Coupang | インターネットとデジタルメディア | 韓国 |

| 45 | IBM | コンピュータと通信 | 米国 |

| 46 | Snapchat | インターネットとデジタルメディア | 米国 |

| 47 | Africa Internet Group | インターネットとデジタルメディア | ナイジェリア |

| 48 | LittleBits | コンピュータと通信 | 米国 |

| 49 | Intel | コンピュータと通信 | 米国 |

| 50 | Monsanto | バイオ | 米国 |

| (出所)"50 Smartest Companies 2016," MIT Technology Review, June 21, 2016 より筆者作成 | |||

選考に当たり、「真のイノベーション技術と実用的で野心的なビジネスモデルを有することと、戦略的な経営能力を有すること」が評価の基準となっており、中国各社が選ばれた具体的理由は以下の通りである。

バイドゥ(検索)

バイドゥは検索エンジンやネット広告などコア業務以外に、音声認識や会話インターフェイスの開発も進んでいる。バイドゥは2015年にAIを生かした音声認識検索エンジンDeep Speech 2をリリースした。また、無人運転の分野でも積極的に開発を進めおり、その一環として、シリコンバレーでコンピュータービジョン、ロボットおよびセンサーなどを研究するチームを立ち上げている。

華為(通信機械)

華為は10年以上前から携帯電話を販売しており、2009年から自社スマートフォンの販売を開始した。しかし、ハイエンド設備市場とアメリカ市場に進出する時に苦労した。2015年、華為がGoogleと提携しているNexus 6Pを発売したことから、華為は高品質の上級スマートフォンを開発する能力を持っていることが分かる。そして、入門機種におけるシェアの拡大も加わり、華為は世界第3位のスマートフォンメーカーに浮上している。

テンセント(SNSとゲーム)

テンセントはアジアにおいて最大のインターネット企業であり、巨大なユーザー数を有するポータルサイトおよび中国最大のメッセンジャーアプリWechatを運営している。最近、テンセントは企業市場の開拓にも力を入れている。企業版Wechatは従業員同士のコミュニケーション(メッセージ、電話、メールを含む)や、経費精算などの機能を備えている。テンセントは、営業収入の大半がオンラインゲームやモバイルゲームに頼っており、海外のモバイルゲーム会社に積極的に投資している。

滴滴出行(配車アプリ)

滴滴出行は、Uberと市場シェアの争奪戦を繰り広げている。滴滴出行の運転手は毎日平均1,400万のオーダーを受けており、Uberの100万をはるかに超えている(注6)。滴滴出行は国内市場にとどまらず、現地企業との提携を通じて、インドや東アジアにも進出している。

アリババ(電子商取引)

アリババはeBayに似たプラットフォームの運営、オンラインショッピングモールとその他の電子商取引を提供している。現在、年間売上(GMV)では、アリババは世界最大のオンラインマーケットである。また、アリババは、中国のモバイルCM市場をリードしているだけではなく、最近、中国最大のオンライン映像サービス会社Youku Tudou(優酷土豆)を買収した。海外のテクノロジー系企業への投資も着々と進んでいる。

イノベーション能力が認められたこれらの中国企業は、いずれも民営企業である。これに象徴されるように、中国では、民営企業が国有企業に取って代わって、イノベーションの担い手になってきている。

高まる中国におけるイノベーションへの評価

個別の企業にとどまらず、中国全体のイノベーション能力への国際的評価も高まっている。米コーネル大学、仏INSEAD、WIPOが共同で発表し、各国のイノベーション能力のレベルを示した「グローバル・イノベーション・インデックス2016」(Cornell University, et.al., 2016)によると、中国は、対象となる128ヵ国・地域の中で第25位となっている(表8)。中国より高い順位にあるすべての国(スイス第1位、スウェーデン第2位、英国第3位、米国第4位、ドイツ第10位、日本第16位、フランス第18位など)は、一人当たりGDPが中国を上回っている。その一方で、中国の順位は、他の新興国(ロシア第43位、南アフリカ第54位、インド第66位、ブラジル第69位)を大きくリードしている。一般的に、一人当たりGDPによって示された経済発展段階が進んでいるほど、グローバル・イノベーション・インデックスによって示されるイノベーションへの総合評価が高いという傾向が強いが、中国は、同じ経済発展段階にある諸外国と比べて、イノベーション能力が目立って高い。

| 順位 | 国・地域 | 順位 | 国・地域 | 順位 | 国・地域 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | スイス | 14 | 香港 | 27 | チェコ |

| 2 | スウェーデン | 15 | カナダ | 28 | スペイン |

| 3 | 英国 | 16 | 日本 | 29 | イタリア |

| 4 | 米国 | 17 | ニュージーランド | 30 | ポルトガル |

| 5 | フィンランド | 18 | フランス | : | : |

| 6 | シンガポール | 19 | オーストラリア | 43 | ロシア |

| 7 | アイルランド | 20 | オーストリア | : | : |

| 8 | デンマーク | 21 | イスラエル | 54 | 南アフリカ |

| 9 | オランダ | 22 | ノルウェー | : | : |

| 10 | ドイツ | 23 | ベルギー | 66 | インド |

| 11 | 韓国 | 24 | エストニア | : | : |

| 12 | ルクセンブルク | 25 | 中国 | 69 | ブラジル |

| 13 | アイスランド | 26 | マルタ | ||

| (出所)米コーネル大学、仏INSEAD、WIPO, "The Global Innovation Index 2016"(2016年8月15日)より筆者作成 | |||||

グローバル・イノベーション・インデックスは、イノベーション・インプット(投入)と、イノベーション・アウトプット(産出)という二つのサブ・インデックスの単純平均として計算される(表9)。中国は前者が第29位にとどまっているのに対して、後者は第15位と上位にランクされている(注7)。このことは、中国はイノベーションにおいて、投入が少ない割には、大きい成果を実現していることを意味する。実際、これを反映して、アウトプット・インデックスをインプット・インデックスで割って計算される効率インデックスでは、中国は第7位となっている(注8)。

| 中国 | 米国 | 日本 | 韓国 | |

|---|---|---|---|---|

| インプット(投入) | 29 | 3 | 9 | 13 |

| 制度 | 79 | 17 | 15 | 31 |

| 人的資本および研究 | 29 | 14 | 13 | 3 |

| インフラ | 36 | 13 | 7 | 9 |

| 市場の洗練度 | 21 | 1 | 8 | 14 |

| ビジネスの洗練度 | 7 | 11 | 10 | 13 |

| アウトプット(産出) | 15 | 7 | 24 | 11 |

| 知識と技術の生産 | 6 | 4 | 13 | 5 |

| 創造的な生産 | 30 | 13 | 36 | 21 |

| 全体 | 25 | 4 | 16 | 11 |

| 効率 | 7 | 25 | 65 | 24 |

| (出所)米コーネル大学、仏INSEAD、WIPO, "The Global Innovation Index 2016"(2016年8月1日)より筆者作成 | ||||

残された課題

このように、中国はみずからの優位性を発揮し、イノベーションにおいて、成果を上げつつある。しかし、その一方で、市場経済が未熟であることを反映して、イノベーションを阻害する多くの要因は依然として残っている。

まず、知的財産権の保護が依然として不十分である。特許、著作権などを保護する知的財産権制度は、独占権と利用可能性を両立させることによって、イノベーションを促進する。しかし、中国では、関連法律の整備は進んでいるが、海賊版や模倣品が横行することに象徴されるように、これらの法律は必ずしも徹底されていない。このことは、外資企業の対中投資、ひいては技術移転を妨げる要因となっている。

第二に、中国の国有企業は、人材や資金力などの面において恵まれているのに、イノベーションにおいてこれらの優位性を十分に発揮できていない。彼らは国内の市場を独占しており、競争圧力にさらされていないゆえに、民営企業と比べて、研究開発の効率が低い。

第三に、中国のイノベーション企業とハイテク企業を支援するベンチャーキャピタル業界は、資金も経験も不足している。深圳証券取引所に創業ボードがあるが、規模が小さいため、ベンチャーキャピタルが投資資金を回収するチャンネルとして果たせる役割は限定的である。それゆえに、アリババをはじめ、多くの中国のベンチャー企業は創業の段階から、海外資本に頼らざるを得ず、海外上場を目指すしかない。

最後に、新制度派経済学の創始者で1991年にノベール経済学賞を受賞したシカゴ大学のロナルド・コース教授が指摘しているように、「中国は市場転換によって財・サービス市場が急速に発展し、製造業で国際市場の主要国になれた一方で、活発なアイデア市場をまだ生み出せてはいない。それどころか、教育制度からメディアまで、アイデアを創り出し、広め、消費する全プロセスは、厳しい思想統制と国家の監視下に置かれてきた」。実際、国内のメディアは厳しい検閲の対象にあるだけでなく、海外の情報も、インターネット経由の分を含めて、遮断されることがある。このことは、「アイデアを生み出すことを著しく抑制してしまった」のである(Coase and Wang, 2012)。

これらの阻害要因を除去することは、中国におけるイノベーションの更なる飛躍のカギとなる。幸い、特許など、中国企業が持つ知的財産権が増えるにつれて、それを保護する法体制の強化を求める声は国内においても高まっており、それに対して政府も応じようとしている。イノベーションの担い手も着実に民営企業に代わりつつある。そして、長い間、中国では、新興企業を支援するベンチャーファイナンスの中心が外国資本だったが、近年、国内資本に変わってきており、新興企業の国内での上場も増えている。しかし、活発なアイデアの創出を実現するには、政治的には困難であると思われる情報統制の緩和を待たなければならない。