はじめに

近年、中国では、情報通信などの分野における技術革新を背景に、新技術・新産業・新業態・新ビジネスモデルを創出するハイテク企業が相次ぎ現れている。一方、中国の資本市場は、改革が遅れており、もはやこの新しい環境に対応できなくなってきている。そのため、ニューエコノミーを牽引してきたアリババ、テンセント、バイドゥをはじめとするリーディングカンパニーは、レッドチップ企業として、ニューヨークなどの海外市場に上場している。また、急成長している多くのユニコーン企業も、海外上場の準備を進めている。

本稿では、レッドチップ企業とは、中国本土で主な経営活動を行いながら海外で登記している企業、またユニコーン企業とは、外部から資金を調達し、企業評価額が10億ドル以上の未上場のスタートアップ企業(一般的に設立から10 年未満)を指す。これらの定義からも分かるように、両者の範囲は重なっており、一部の企業はレッドチップ企業でありながらユニコーン企業でもあり、また逆の場合もある。

中国政府は、これらの企業が国内で上場できるように、環境整備を進めている。その大きな一歩として、2018年3月30日に国務院は、中国証券監督管理委員会(証監会)がまとめた「ハイテク企業の国内における株式発行や預託証券のパイロット・テストに関する若干の意見」を発表し、その中で、すでに海外市場に上場しているレッドチップ企業と、ユニコーン企業が中国国内市場(上海と深圳のA株市場)に上場するための新しいルールを提示している。特に、海外で登記しているハイテク企業の場合、海外で発行した株式などの証券に裏付けられる中国預託証券(China Depositary Receipts, CDR)の国内上場も可能になる。

今後、一部の企業を対象とするパイロット・テストを経て、必要な修正を加えた新しいルールが、全面的に実施されると予想される。これを機に、ハイテク企業の間では、海外上場から国内上場への回帰あるいは国内市場での新規上場という動きが本格化するだろう。このことは、資本市場の質の向上にも寄与すると期待される。

国内上場の妨げとなっている厳しい上場基準

中国では、多くのハイテク企業は、①外資の持株制限とその対策として採用されるVIEスキーム、②経営年数、③収益性、④議決権などにおける株主の平等な権利などの面において、国内市場に上場する基準を満たしていない。

①外資の持株制限と対策として採用されるVIEスキーム

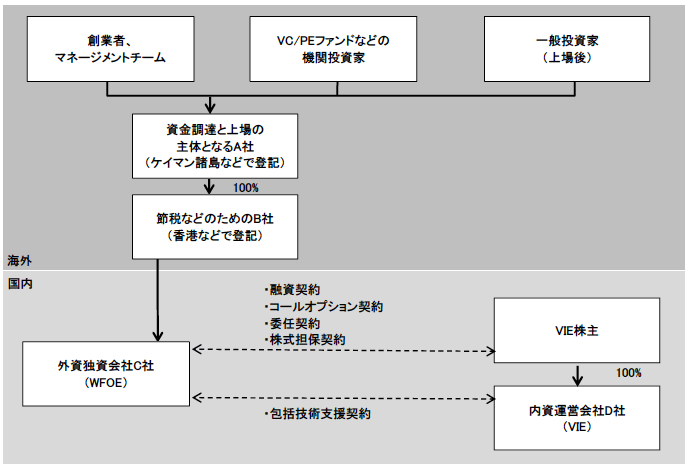

国内企業の保護などの理由で、中国は外資参入を厳しく制限してきた。一部の業界において、外資の持株比率は50%未満でなければならない。これらの規制を回避する手段として、創業早期から外国資本を受けてきた多くのハイテク企業は、変動持分事業体(Variable Interest Entities, VIE)スキームを採用している(図1)。具体的に、当該企業が、①事業を行う内資運営会社(D社)と、②資金調達と海外上場の主体となる海外登記の持株会社(A社)に分割される上、外国投資家を含む持株会社の株主は、出資ではなく、子会社(B社、C社)や一連の契約を通じて内資運営会社を支配し、その株主とほぼ同等の権利を享受しているのである。中国では、海外で登記している企業とVIEスキームを採用している企業の国内上場の可否について明確な規定がないが、実際、これら企業の上場は事例がなく、「不可」と広く受け止められてきた。

②経営年数

上場の基準として、経営年数は、メインボードの場合3年以上、創業板の場合2年以上でなければならない。しかし、多くの有望なスタートアップ企業は、この基準を満たしておらず、早期上場が実現できない。

③収益性

上場の基準として、メインボードの場合、「3年連続で純利益が3,000万元以上」、創業板の場合、「2年連続で純利益が2,000万元以上」もしくは「直近1年の年間営業収入が5,000万元以上」が求められているが、ほとんどのユニコーン企業は、これを満たしていない。これに対して、米国や香港市場は、スタートアップ企業の潜在的成長力を重視し、企業上場の条件として、収益性の基準を特に設けていない。

④議決権などにおける株主の平等な権利

中国の会社法(中国語では「公司法」)では、株式会社の議決権に関して、一株一票という原則が定められている。しかし、海外で登記している企業の場合、普通株式とは別に、権利の内容が異なる「種類株式」を発行することもある。その一つは、創業者らの経営陣が会社を安定的に経営し、敵対的な買収から防衛する目的で発行される「複数議決権株式」である。複数議決権株式は、一株に複数(例えば、10)の議決権を付与されている。普通株式と種類株式が共存する二重構造は、多くのインターネット関連企業に採用されている。その中には、GoogleやFacebookといった米国企業に加え、海外に登記されながら主に中国国内においてビジネスを展開している、アリババ、テンセント、バイドゥなども含まれている。しかし、中国では、種類株式を発行している企業の上場が認められていない(注1)。

打ち出されたハイテク企業の国内上場を促す政策

ハイテク企業の国内上場を促すために、2018年3月30日に国務院は、「ハイテク企業の国内における株式発行や預託証券のパイロット・テストに関する若干の意見」(以下では「意見」)を発表した。中には、次の内容が含まれている。

①海外で登記されたレッドチップ企業の中国国内での株式発行を可能にする方針。

②中国預託証券(CDR)という新しい証券商品の導入と、その発行と上場に関する基本方針。

③国内株式(A株)上場の条件を緩和し、黒字化見込みのあるスタートアップ企業も対象にする方針。

④VIEスキームや、複数議決権株式を持つハイテク企業の株式上場に関するルール。

これらの政策を全面的に実施する前に、一部の企業を対象に、次の方針に基づいて、パイロット・テストを実施する。

1)レッドチップ企業とユニコーン企業から選ばれるパイロット・テストの候補

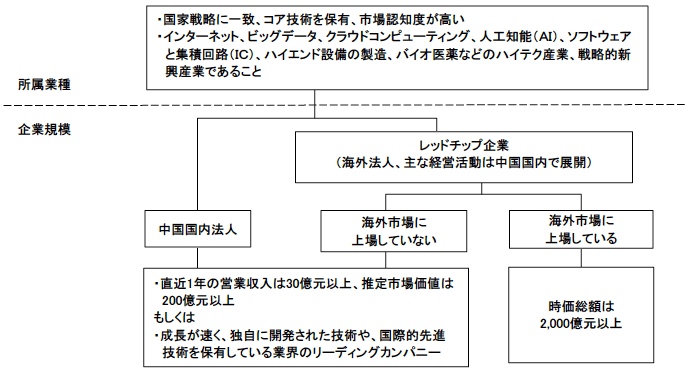

パイロット・テストの対象企業は、主に所属業種と企業の規模を基準に選ばれる。まず、国家戦略に一致し、コア技術を保有する、市場認知度が高く、インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、人工知能(AI)、ソフトウェアと集積回路(IC)、ハイエンド設備の製造、バイオ医薬などのハイテク産業、戦略的新興産業に属する企業が対象となる(図2)。

その上、海外で登記し、すでに海外市場に上場している企業の場合、時価総額が2,000億元以上でなければならない。現在、この基準を満たしているのは、テンセント(香港メインボード上場)、アリババ(NYSE上場)、バイドゥ(NASDAQ上場)、JD.com(NASDAQ上場)、ネットイース(NASDAQ上場)の5社(いずれの登記地もケイマン諸島)だけである。

また、登記先が海外か国内かを問わず未上場企業の場合、パイロット・テストの対象に選ばれるためには、①直近1年の営業収入が30億元以上、推定市場価値が200億元以上、もしくは、②成長が速く、独自に開発された技術や、国際的先進技術を保有している業界のリーディングカンパニーでなければならない。科学技術部火炬高技術産業開発中心などがまとめた「2017年中国ユニコーン企業発展報告」によると、30社が「推定市場価値が200億元以上(約31億ドル以上)」という基準を満たしている(表1)。

| 順位 | 会社名 | 推定市場価値 (億ドル) |

業種 | 成立時期 | 本社 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 螞蟻金服 | 750 | インターネット金融 | 2014 | 杭州 |

| 2 | 滴滴出行 | 560 | 配車サービス | 2012 | 北京 |

| 3 | 小米 | 460 | スマホ製造・販売 | 2010 | 北京 |

| 4 | 阿里雲 | 390 | クラウドサービス | 2009 | 杭州 |

| 5 | 美団点評 | 300 | Eコマース | 2010 | 北京 |

| 6 | 寧徳時代 | 200 | 新エネルギー自動車 | 2011 | 寧徳 |

| 6 | 今日頭条 | 200 | ニューメディア | 2012 | 北京 |

| 6 | 菜鳥網絡 | 200 | 物流 | 2013 | 深圳 |

| 9 | 陸金所 | 185 | インターネット金融 | 2011 | 上海 |

| 10 | 借貸宝 | 107.7 | インターネット金融 | 2014 | 北京 |

| 11 | 微衆銀行 | 92.3 | インターネット金融 | 2015 | 深圳 |

| 12 | 平安医保科技 | 88 | インターネット金融 | 2016 | 上海 |

| 13 | 口碑 | 80 | Eコマース | 2015 | 杭州 |

| 13 | 金融壱賬通 | 80 | インターネット金融 | 2015 | 上海 |

| 15 | 京東金融 | 76.9 | インターネット金融 | 2013 | 北京 |

| 16 | 餓了麼 | 55 | Eコマース | 2008 | 上海 |

| 17 | 平安好医生 | 54 | 保健・医療 | 2014 | 上海 |

| 18 | 威馬汽車 | 50 | 新エネルギー自動車 | 2011 | 上海 |

| 18 | 聯影医療 | 50 | 保健・医療 | 2011 | 上海 |

| 18 | 蔚来汽車 | 50 | 新エネルギー自動車 | 2014 | 上海 |

| 21 | 愛奇芸 | 45.9 | エンターテイメント | 2010 | 北京 |

| 22 | 北汽新能源 | 43 | 新エネルギー自動車 | 2009 | 北京 |

| 23 | 優必選科技 | 40 | 人工知能 | 2012 | 深圳 |

| 23 | 聚宝匯 | 40 | インターネット金融 | 2014 | 深圳 |

| 25 | 神州専車 | 35.5 | 配車サービス | 2015 | 北京 |

| 26 | 騰訊雲 | 33 | クラウドサービス | 2010 | 深圳 |

| 27 | 易商 | 32 | 物流 | 2011 | 上海 |

| 27 | 瓜子二手車(車好多) | 32 | Eコマース | 2011 | 北京 |

| 27 | 猫眼電影 | 32 | エンターテイメント | 2012 | 北京 |

| 30 | 復宏漢霜 | 31.8 | 保健・医療 | 2010 | 上海 |

| (注1)200億元は約31億ドルに相当。 (注2)その後、愛奇芸はNASDAQ(2018年3月)、平安好医生は香港メインボード(2018年5月)に上場し、小米と美団点評もすでに香港取引所に上場の申請を提出している。 (出所)科学技術部火炬高技術産業開発中心など『2017年中国ユニコーン企業発展報告』(2018年3月23日)より筆者作成 |

|||||

2)株式公開とCDR上場という二つの選択肢

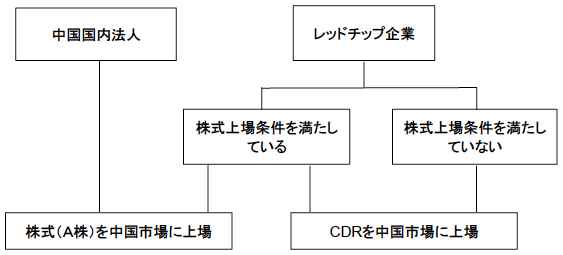

「意見」は、パイロット・テストの対象に選ばれた企業に対して、中国国内で2種類の上場方法を提示した(図3)。国内登記のユニコーン企業は、A株として上場することができる。一方、海外登記しているレッドチップ企業(未上場のユニコーン企業を含む)は、上場の基準を満たしていれば中国国内でA株として上場することができるが、満たさなくてもCDR上場なら可能になる。

3)株式上場

パイロット・テストの対象企業は、中国国内で株式を発行する際、原則として、「証券法」、「新規株式公開及び上場管理弁法」、「新規株式公開及び創業板上場管理弁法」といった法律で定めた株式発行条件を満たさなければならない。ただし、これらの企業に限って、上場を申請する際に、純利益など基準を満たさなくてもよいという特例が適用される(証監会「『新規株式公開及び上場管理弁法』の改訂に関する決定」、「『新規株式公開及び創業板上場管理弁法』の改訂に関する決定」、2018年6月6日)。また、レッドチップ企業の場合、株主構成、コーポレートガバナンス、運営ルールなどは海外設立地の企業法などの法律に準じることができるが、投資者権益保護に関しては、中国国内法律に従わなければならない。さらに、VIEスキームを導入している企業の場合、証監会は関連部門と共に、個別の状況を踏まえて可否を判断する。そして、証監会は、海外で登記した企業の国内での株式の発行が現行の「証券法」でも認められていることを明確化した(証監会「証監会スポークスマン常徳鵬がハイテク企業の国内における株式発行や預託証券のパイロット・テストの展開について記者の質問に答える」、2018年3月30日)。

4)CDR上場

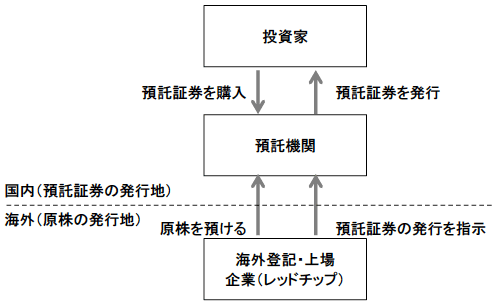

CDRとは、海外で登記している企業が、預託機関に委託し、中国国内で発行・上場する預かり証券(預託証券)のことである。そのモデルになっているのは、米国の投資家が外国企業に自国通貨(ドル建て)で投資できるように作られたADR(American Depositary Receipt、米国預託証券)である(図4)。ADRを発行する外国企業は、海外で発行した原株を信託銀行などの預託機関に預け、これを担保に米国でADRを発行する。このように発行されたADRは上場を経て、通常の米国株式と同じように米国市場で売買できる。同じように、パイロット・テストの対象に選ばれるレッドチップ企業は、原株を中国の預託機関に預け、これを担保に人民元建てのCDRを発行することができる。CDRは中国国内の証券取引所に上場する。投資家はこれを自由に売買でき、CDR保有者は、預託機関を通じて、配当を受け取るなど、株主の権利を行使することができる。

「意見」によると、パイロット・テストの対象となるレッドチップ企業が中国国内でCDRを発行する場合、「証券法」が定めた株式発行の基本条件を満たす必要がある。また、株式発行の場合と同様に、株主構成、コーポレートガバナンス、運営ルールなどは海外設立地の会社法などの法律に従うことができるが、投資者権益の保護に関しては中国国内法律に従わなければならない。

さらに、議決権の多い種類株式やVIEスキームもしくはその他の特殊な状況について、新規株式を公開する際、目論見書など公開文書の目立つところに関連情報(特にリスク、コーポレートガバナンス、投資者の合法的権益の保護など)を明確に開示しなければならない。CDRの発行と取引に関する詳細なルールを盛り込んだ「預託証券の発行と取引の管理弁法(試行)」は、2018年6月6日に証券監督管理委員会によって発表され、同日に施行された。

CDR上場は、株式上場と比べて、「新規株式公開及び上場管理弁法」と「新規株式公開及び創業板上場管理弁法」の適用が求められない上、種類株式とVIEスキームに関する規定が緩く、多くのレッドチップ企業にとって、ハードルが低い。

ユニコーン企業とニューエコノミーの成長に寄与

今回のハイテク企業の国内上場を促す政策は、パイロット・テストの段階を経て、一部の修正が加えられた上、全面実施に入ると予想される。これを機に、海外から戻ってくるものを含めて、より多くのハイテク企業が、国内市場での上場を目指すだろう。

国内市場における中国のハイテク企業の株価収益率(PER)は、海外市場に上場している同じ分野におけるレッドチップ企業と比べて遥かに高い。他の条件が一定であれば、これらの企業にとって、海外上場よりも国内上場を選んだほうが有利であることになる。また、今回の改革を経て、ユニコーン企業は、国内上場を通じて資金調達が容易になる。このことは、ユニコーン企業の成長、ひいては、ニューエコノミーの発展に拍車をかけるだろう。

中国経済における産業の高度化が進み、ニューエコノミーが経済全体に占める割合が高くなっているが、ニューエコノミーの関連企業がA株市場に占める割合はまだ低い。今後、ニューエコノミーを牽引するユニコーン企業が相次ぎ国内市場に上場すれば、中国の投資家にとって、ポートフォリオを組む際に、魅力のある選択肢が増えることになる。このことは、中国における資本市場の質の向上にもつながる。