まず哲学的な話を一つ。「グローバルサウス」という言葉があるように、私は「グローバルウェスト」という言葉を提案したい。地理的に国がどこにあるかというのではなく、経済や産業の結びつきが重要である。 (コンラート・アデナウアー・シュティフトゥング ベルリン本部副事務総長 ゲアハルト・ヴァーラーズ博士)

2025年はドイツと日本で新政権が誕生する年となった。G7の一角を占める両国だが、技術開発は日進月歩であり、安全保障環境は厳しさを増している。波が高い大海原で2隻は重いかじ取りの判断を迫られる。

この度、ドイツの政治財団であるコンラート・アデナウアー・シュティフトゥングのベルリン本部副事務総長、ゲアハルト・ヴァーラーズ博士が来日され、関係省庁政策担当者との意見交換や横須賀訪問等の多忙なスケジュールの合間を縫って、11月4日に経済産業研究所(RIETI)にご来訪され、今改めて考えるべき国際政治のフレームを参加者に共有いただいた。

フリードリヒ・メルツ首相とも四半世紀にわたる知己である博士の見解を通して、筆者としても現在のドイツを取り巻く状況についての理解を大いに深めさせていただき、日独関係の今後の方向性を考察するヒントを得た。

まずは、来日の労を取ってくださったヴァーラーズ博士、意見交換のサポートをいただいた一般社団法人コンラート・アデナウアー・シュティフトゥング(日本事務所)に厚く御礼申し上げる。

「西側陣営」と何が違うのか?

冒頭のヴァーラーズ博士のご発言には、理事長をはじめその場にいた政策担当者らは感嘆の相づちを打った。筆者もその1人だった。しかしその夜にふと振り返って、「グローバルウェスト」(Globaler Westen)は「西側陣営」(Der Westen)と何が違うのか?という考えも浮かんだ。

なぜ皆は「グローバルウェスト」という概念を、斬新なものとして捉えたのか。

おそらくは、

- ①日本政府の対外支援に関する概念である「グローバルサウス」との比較を迫られたこと

- ②米国の変貌が顕著になる中で、ちょうど同志国陣営のうまい表現方法を新たに模索せざるを得なかったタイミングだったこと

この2つが、概念の新しさを特徴付けたのではないか。

①「グローバルサウス」との比較

日本政府は、「グローバルサウス」である脆弱(ぜいじゃく)性や社会課題を抱える新興国・途上国地域と協働・共創していくことが重要という見解を示している(注1)。しかしうがった見方をすれば、地政学的文脈における「グローバルXX」というカテゴリには、脆弱性や社会課題が自然と含意されてしまう。今回ドイツや日本が「グローバルウェスト」として名指しされる格好となったことで、「グローバルサウス」諸国同様に、自らも脆弱性や課題を抱える地域であることを改めて考えさせられたのではないだろうか。加えて、「グローバルサウス」が必ずしも南半球の国を意味しないことが自明であるように、「グローバルウェスト」もまた欧米諸国に限定されない表現であるから、日本が自らのアイデンティティを示す概念として用いやすい、と合点がいったのだろう。

②同志国陣営のうまい表現方法

2025年は、「トランプ関税」の発動やロシアとの直接のウクライナ停戦交渉など、バイデン前政権では想定もできなかった米国のふるまいに、欧州や日本で懸念が深まった年でもあった。冷戦期以降揺るぎない「西側陣営」の盟主であった米国が変わりゆく中、ドイツとしては、地理的に遠い日本や韓国、豪州といったアジア・大洋州地域の同志国との連携の重要さが増しているし、日本から見た欧州諸国にも同じことが言える。価値観を共有する者はどこにいようとも仲間だという「Ich bin ein Berliner(私はベルリン市民だ)」のレトリックに基づいた概念が、大国の急速な変貌にひるむことなく、自らの国際的スタンスを示すことに役立つ、という合点もいったのではないだろうか。

では「グローバルウェスト」諸国の2国であるドイツや日本が抱える課題とは何なのか。どのように両国間で協力を深めていけるのか。まずはヴァーラーズ博士の言及に触れた上で、日独貿易の実態や日独協力の歴史の一例を元に考察してみよう。

重要テーマ1:安全保障

ロシアによるウクライナ侵攻はドイツやヨーロッパの安全保障に大きな影響を与えた。将来どのように安全保障体制を確保するか、そのための財源確保をどうするかが目下の課題であり、換言すれば取り組むべき義務でもある。それ故にドイツでは今年、憲法にあたるドイツ基本法を改正して、(政府の新規国債発行額はGDPの0.35%以内に制限されるというルールである)債務ブレーキを外して、防衛費等に充てる5,000億ユーロの新規借り入れを可能とした。

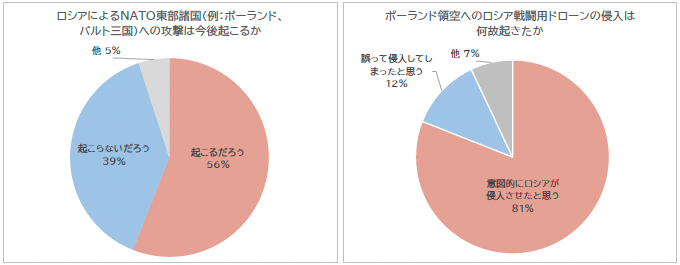

まず博士が挙げられたように、長年にわたる厳しい安全保障環境はドイツの一大テーマとなっている。最近では、ポーランドでロシアの意図的な関与が疑われる戦闘用ドローンが発見されるなど、ロシアによる北大西洋条約機構(NATO)東部諸国への攻撃の懸念が高まっている。

他方ドイツ国内で話題となっているのは、徴兵制を巡る議論である。ドイツは2011年に徴兵制を廃止したものの、目下の安全保障環境を考えた際に志願者数だけでは連邦軍の必要規模を満たせないとして、徴兵制の復活を目指す議論もある。最近では与野党の中から、連邦軍入隊の志願者数が十分でない年については、対象年齢の若者の一部を「抽選」によって徴兵の対象にするという提案が出されている。もっともこの抽選制については支持しない声が多数であり、ボリス・ピストリウス国防相は、志願制で連邦軍は維持できるとか、連邦議会の議論や法に則った運用が必要といった見解を示すなど、自由意思に基づかない兵力充足措置に対しては慎重姿勢を示している(注3)。一方で図2のとおり世論調査では徴兵制に関しては「男女双方に対する徴兵制の導入」を支持する声も多数あり、今後も徴兵制を導入すべきでないという主張よりも多いことは注目すべきである。

重要テーマ2:経済

ドイツは政策面において引き続き指導的立ち位置を担う姿勢を示している。基礎研究の分野でもドイツは存在感を示しており、研究環境の枠組みも整っている。ヨーロッパ諸国もまた政治・経済の両面でドイツが重要であると認識し、ドイツに期待している。

次に博士が挙げられた経済というテーマでは、上記見解の通り、ヨーロッパは引き続きドイツに経済のけん引役を期待している。

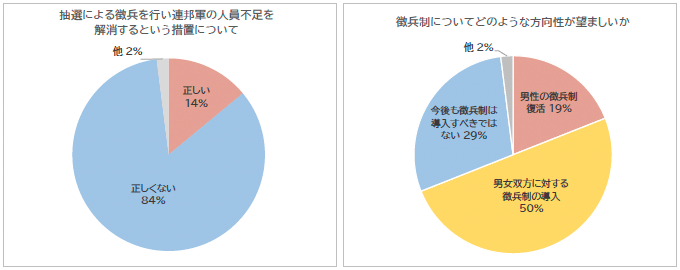

ドイツ経済はコロナ禍やウクライナ侵攻等でダメージは受けたものの、メルツ内閣発足後は経済界で期待感の高まりも見られる。企業による事業の現状や今後の見通しについての調査では、今後は持ち直していくという見方も徐々に広がりつつある。

もちろんドイツにも課題はある。

- 輸出の面では煩雑な手続きを簡素化する必要があるし、(産業に不可欠な)エネルギーの価格面でも競争力を確保しなければならない。

- ドイツ製品の輸出先として米国は必要な市場である。しかしトランプ政権では、米国市場に製品を展開するための条件が不透明になっている。これはドイツにも日本にもネガティブな圧力をもたらしかねない。

当然博士は課題の指摘も忘れない。

メルツ政権でも課題に挙げられている煩雑なお役所手続き等の官僚的弊害(Bürokratie)の打破や、ロシアのウクライナ侵攻により問題となったLNG価格の高騰への対策など、国民生活に直結するエネルギー価格の適正化が求められている。

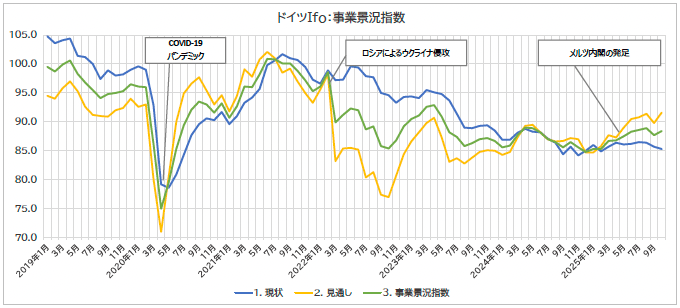

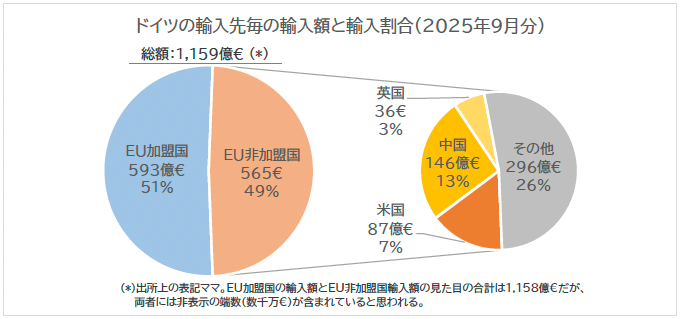

また博士が言及する通り、米国はドイツの輸出先としてEU非加盟国の中で最大である。最新の統計データを見ると、2025年9月にドイツから米国に輸出した額は122億ユーロであり、前月比で11.2%増となった(注6)。もっともトランプ関税の影響もあってか、1月から9月の9カ月間について2024年比で7.4%マイナスとなってはいるが、同じ第三国である中国や英国よりも依然として倍近い輸出額となっており、引き続きドイツにとって米国は経済的に欠かせない存在である。

ローカリゼーションではなく自由貿易こそが、ドイツにとって決定的に重要であると確信している。なぜなら、ドイツは目下輸出に頼る経済だからである。その意味で(経済事情の異なる)フランスとは常に同じ意見を持つわけではない。政治家は “Made in Europe”を強化すべきではない。

博士はローカリゼーションの動きに懸念を示し、ドイツにとっての自由貿易の必要性を説いた。

上記見解の中で言及されている “Made in Europe” とは、競争力強化を目的としたEUの産業政策に関する新たなイニシアチブ案である。エマニュエル・マクロン大統領(注8)やティエリー・ブルトン元欧州委員(域内市場担当)(注9)など、とりわけフランス政府によってEUでの導入が強く主張されてきたもので、戦略の柱の一つには、EU非加盟国企業のサプライチェーン依存解消も盛り込まれるなど、ローカリゼーションの特色がにじみ出た内容となっている。

他方でドイツでは、2025年7月にメルツ首相が、国内外のスタートアップから大企業に至るまで60以上の企業によるドイツ国内の新規事業拠点整備、研究開発およびインフラの近代化に対して投資支援を行う政府イニシアチブ“Made for Germany”を発表している(注10)。本イニシアチブはドイツ国内への投資拡大を促す内容ではあるものの、サプライチェーンの文脈では、“Made in Europe”のようにローカリゼーションや特定の外国依存度逓減を説く内容とはなっていない。

貿易立国である日本の2025年9月の輸出総額(速報値)が9兆1,856億円であった(注11)ことを踏まえれば、上述の通り同月に1,311億ユーロ(日本円換算(注12)で20兆円超)の輸出額を誇るドイツもまた、輸出が経済成長の重要なエンジンであることが伺える。無論、EU域内への輸出が多いという(EUに匹敵する地域機構に属さない日本とは異なる)ドイツの事情はあるにせよ、ドイツにとっては自由貿易体制こそが経済の駆動輪となっている。まさに博士の至言である。

重要テーマ3:経済安全保障

伝統的にドイツは米国と深い関係を築いてきた。例えば東西ドイツ統一(Wiedervereinigung)は米国の支援なくしてはできなかったであろう。しかし最近の独米関係は、価値観の共有を前提にしたものというよりは、「取引のカタチ」になってきたと考える。

経済面で中国に依存していることも、サプライチェーンの強靱(きょうじん)性を考える上で課題である。

博士が最後に挙げられ、そして意見交換の参加者が最も熱心だったテーマが、経済安全保障であった。

博士はまず米国について取り上げた。振り返れば、2025年4月の米国トランプ政権による世界各国への関税引き上げの発表はEUおよびドイツをも震撼させた。メルツ首相は6月の訪問時に、ドイツ人であったトランプ氏の先祖にまつわる19世紀の戸籍証明書を手土産とし、80年前に米国がドイツをナチ支配から解放したことに謝意を述べるなど会話の入りを工夫しながら、ウクライナ情勢から経済・貿易について「良い会談」を行ったと振り返っており(注13)、EUとも7月に関税措置に関する合意を見た(注14)。ただしトランプ氏は直近でも「同盟国は中国以上にわれわれを利用してきた」と語っており(注15)、米国とドイツの間の緊張関係は当分完全には解けない。

その中国についても、現政権与党であるキリスト教民主同盟(CDU)、キリスト教社会同盟(CSU)および社会民主党(SPD)の連立協定で明示している通り、中国には必要に応じて毅然(きぜん)とした対応を取ることを示している(注16)。

“私たちは、中国の行動によって「体制的ライバル関係」の側面が現在では前面に出てきていることを認めざるを得ない。このような状況を踏まえ、私たちは一方的な依存関係を減らし、「デリスキング」政策を進めて、強靭性を高めていく。必要な場合には、ドイツは自信と独自の力をもって中国に向き合う。そのためには、EU内およびその他のパートナーとの間で、整合性の取れた、緊密に調整された対中政策が不可欠である。”

中国はドイツの輸入元の国の中でも存在感がある。例えば2025年1~9月のドイツ貿易統計では、中国からの輸入額が輸入総額の1割以上を占めており、2024年1~9月比で10%近く増加している(注17)。ドイツの政策として貿易総額自体を逓減させる方針ではないが、ドイツ経済も中国との関係を抜きに語れる状況にはない。

輸入統計の中でも、経済安全保障上の重要物資については中国依存が顕著となっている。

先日もCDU/CSUの連邦議会議員団の副院内総務で外交問題を担当するノルベルト・レットゲン氏は、半導体サプライチェーンに関してドイツは中国に依存していることを批評しており(注19)、与党の中でも経済安全保障政策の関心度は高い。

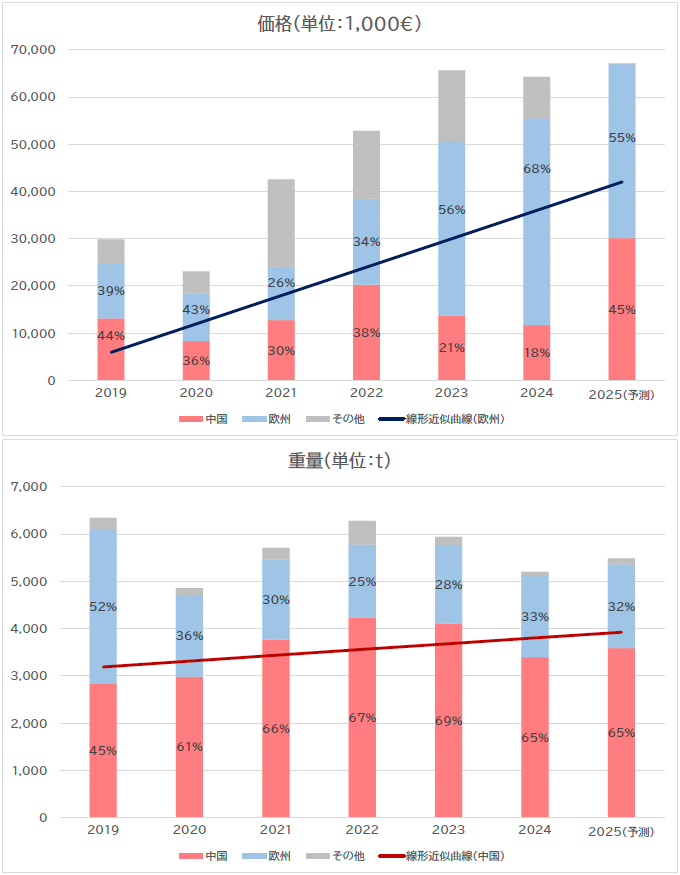

他にも、産業に不可欠な重要物資と言われるレアアースについての輸入統計データは興味深い。

図6のとおり、価格面では一見欧州域内からの輸入が上昇しているように見えるが、欧州はいわゆる流通経由地にすぎないことが指摘されている(注20)。ドイツに直接入ってくるレアアースの総重量のうち約3分の2は中国産であり、線形近似曲線も引き続き正の値を示しているから、欧州域内からの輸入価格上昇が必ずしも中国依存の逓減につながるわけではないことが分かる。むしろ、表面的に欧州域内で形成されていると見えるサプライチェーンは、上流(原産地供給元)までさかのぼればやはり中国に行き着くと推察される。

中国商務部は2025年10月に、図6で示したレアアースの原材料を含め、レアアース関連設備や補助材料にも及ぶ輸出規制の実施を発表した(注21)。10月末の米中首脳会談を経て当措置は2026年11月10日までの間一時停止する旨も発表されて本規制を巡る動きはひと段落を見たが、ハーフィンダル・ハーシュマン指数(HHI)すなわち一国依存度合いが高いレアアースは、ドイツにおいても引き続き経済安全保障のウィークポイントとなるだろう。

経済安全保障政策の検討においては、貿易とりわけ輸入統計を価格と併せて数量ベースで読み解くことが重要である。価格は短期的な市場変動を反映するにすぎず、供給途絶リスクの把握には数量依存の構造解明もまた不可欠だからである。それ故に政策的対応の優先順位は「安価な物品の調達」ではなく、「数量の確保と供給源の多角化」の方が高くなることもある。

小括:リスクテイクの姿勢

不確実性については私も懸念している。ドイツはどちらかと言えば、均質的な社会である。リスクを取りたがらず、政治の世界でも妥協することが常である。ドイツ国民もまたリスクに対する備えができていない。今後はいかにリスクを織り込んで進んでいけるかが重要である。

- →特にAIはドイツ社会の中でリスクが大きいものと考えられている。ドイツにおけるAIの研究環境は十分に整っているが、社会的にはAIの開発は歓迎されない。今後は規制を巡る動向が重要な意味を持つようになるだろう。

安全保障、経済、そして両者の掛け合わせである経済安全保障の領域では、社会全体での思い切ったリスクテイクが必要となることもある。しかし博士はAIを引き合いに出して、リスクテイクをしていく社会環境が十分でない点を懸念しておられた。

AIは今やドイツで8割以上の人が使用しているものの、被雇用者のうち3分の1は自身の職にAIがネガティブな効果を及ぼすのではないかという懸念を持っている、という調査報告がある(注23)。ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの教授で経済研究機構(Ifo)の教育経済センター長でもあるルドガー・ヴェースマン氏は、社会の変革プロセスに対応することは高齢化したドイツ社会において困難なことであり、プログラマーや法律家などの高度人材もまた、AIによって代替されてしまうリスクがあると説く(注24)。AIに対応していくには、新しい物事を学んでいくための言語・数学・自然科学の基礎学力や、問題の本質を見抜くための適応力や問題解決能力、創造力が必要であり、従って生涯学習の環境整備が必要である、とヴェースマン氏は続けている(注25)。

(日本成長戦略会議の取組を念頭に、ドイツではどのような成長戦略があるのか、という問いに対し)ドイツでは机上の空論ではなく現実的な成長を必要としている。まずはさまざまなリスクを取り除き、成長できる分野を特定していくことが急務である。

博士の言及を換言すれば、リスクへの対応は、現実的な成長につながるかどうかという観点で行われるべきと言えるのではないだろうか。

先端領域や賛否(Pros & Cons)の割れる難しいテーマの議論は、しばしばイズム(主義主張)の話に陥ってしまう。経済にせよ安全保障にせよビジョンやイデオロギーの実現自体が目的と混同されがちである。ビジョンやイデオロギーは立ち位置が分かりやすく、「自身は正論に立っている」という“幻想“は良心の呵責(かしゃく)をやすやすと乗り越えて、SNS等での誹謗(ひぼう)中傷を容易にする。国民のwell-beingの実現、とりわけその定量的な結果の創出に資するのはどのような取組か、という点に向き合い続ける姿勢が、政策担当者のみならず、成長をけん引する経済界、そして社会を構成する一人一人に求められる。

日本での新政権誕生

ここまでドイツの重要テーマに関する博士の見解と背景情報を中心に解説してきたが、日本でも2025年10月に同じテーマを重視する高市政権が誕生したことに触れておきたい。

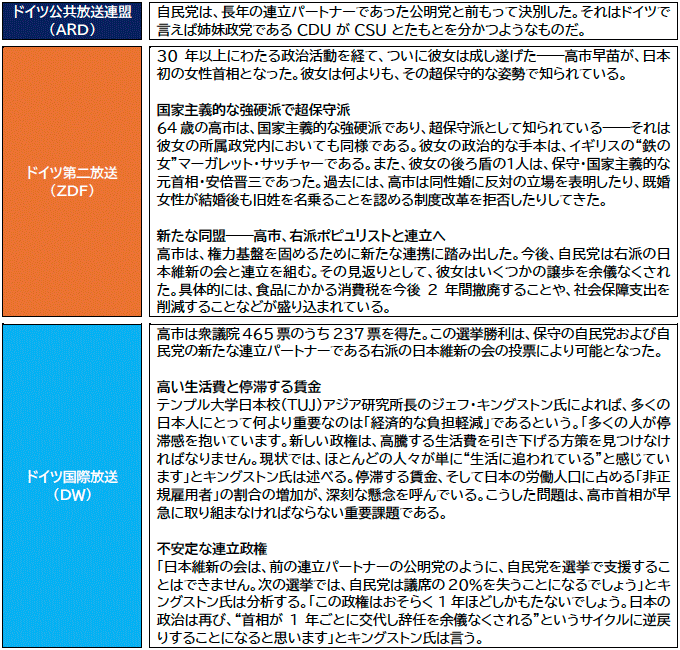

10月4日に自由民主党(以下、自民党)の総裁選で高市早苗氏が総裁に選出されたものの、同月10日に公明党が連立離脱を表明し、同月末に米国トランプ大統領の訪日も取り沙汰された中で、国会での首相指名を得るべく各党が協力の在り方を巡って鎬(しのぎ)を削った。結果として、自民党は日本維新の会(以下、維新)との連立合意書の締結に至り、維新からは閣僚を出さないものの二党が連立することにより、10月21日に高市新政権が発足した。ドイツで通常交わされる連立協定ほどの詳細記述はないものの(注26)、連立合意書では「経済財政関連施策」、「外交安全保障」、そして「経済安全保障政策」についても盛り込む形で基本方針が取りまとめられている(注27)。

海外でも日本初の女性首相誕生という報道が相次いだ。博士もまた、日本の新政権が対米関係を含めどのような政策方向性を打ち出すのかに関心がある様子であったが、そもそもドイツで新政権についてどのように報じられたのかを見ておきたい。高市新政権の発足について記載されている内容のうち、興味深い言及を紹介する。

まずARD報道にあるように、連立政権の組成が常であるドイツの国民に対し、自民党と公明党の連立解消をCDUとCSUを比喩に説明する手法は興味深い。

しかしそれ以上に、高市氏や維新の政治カラーの報じられ方について、多少なりとも驚きをもつ日本人は少なくないのではないか。高市氏を「国家主義的な強硬派で超保守派(Nationale Hardlinerin und ultrakonservativ)」と形容し、同性婚や夫婦別姓への高市氏の見解を例示して、保守カラーを前面に出すという内容になっている。加えて維新を右派(rechtsgerichteten)と形容している点はZDFとDWで一致しており、主要メディアである両社の報道は少なからずドイツ国民に維新の政治カラーを印象付けたものと思われる。しかし生活費や社会保障のテーマで今後難局が予想される点も伝えており、足元が決して安定しているわけではない点への言及も忘れていない。

今後の日独関係

日本もまた、安全保障、経済競争力、そして経済安全保障の面で、ドイツと共通の課題を抱えているのではないかと考える。例えば半導体を巡ってはドイツと日本も特に協働ができる分野であると思う。

博士が説くように、ドイツと日本は共通の課題を抱えており、それ故に両国の協力は共通の利益をもたらし得る。

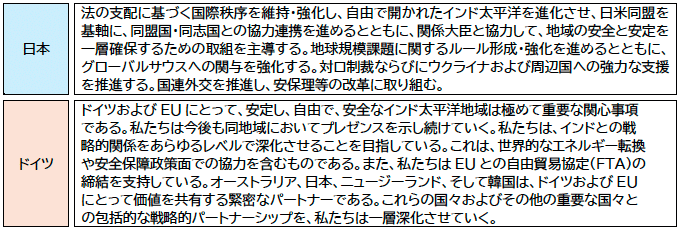

高市氏が閣僚に対して発出した指示書には、自由で開かれたインド太平洋や同盟国・同志国との協力などが打ち出されており、ドイツのメルツ政権の方向性と一致している。

2025年6月の日独首脳会談では、米国の関税措置への対応、経済分野、核・ミサイル問題、インド・太平洋情勢そしてウクライナ情勢について意見交換が行われ、安全保障や経済安全保障に関する協力を一層強化していくことで一致した(注30)。8月には武藤容治経済産業大臣(当時)がドイツのヨハン・ヴァーデフール外相および同行のドイツ企業幹部と、サプライチェーン強靭化を含む経済安全保障面での対応やルールに基づく経済秩序の重要性、今後の二国間協力の可能性等について意見交換し、今後引き続き両国間で緊密に連携していくことを確認した(注31)。

経済安全保障というテーマでは、岸田政権(当時)とショルツ政権(当時)の間で創設が合意された日独経済安全保障協議の枠組みが2024年に発足していることを特筆すべきである。

この枠組みでは、日本側は外務省および経済産業省が、ドイツ側は第1回に外務省および連邦経済・気候保護省が、第2回に外務省および連邦経済・エネルギー省が共同議長を務める形で、2024年11月と2025年10月の計2回にわたり協議が行われている。日独両国は、産業構造や高度な技術力において共通点を持つ両国の連携が重要であるとの認識の下、サプライチェーンの強靱化、非市場的政策・措置およびそこから生じる過剰供給への対応、経済的威圧への対応、重要・新興技術の保護・育成などの重要課題について意見交換し、経済安全保障分野における専門的知見の共有を含む二国間の連携を強化していくことで一致している(注32)。

前述のように高市新政権の発足に関する論評はさまざまだが、高市新政権の外交姿勢は石破前政権の内容を踏襲するものであり、日独関係はさらに深化していくと想定される。

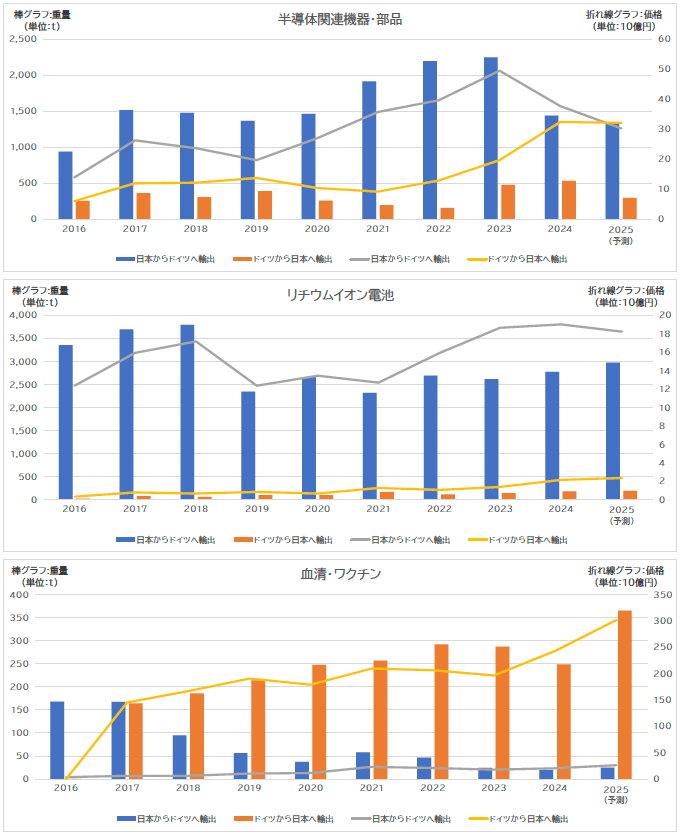

ここで一度、経済安全保障上の重要物資に関する日独貿易事情の一例を図7のとおり見てみたい。

半導体関連機器・部品は、重量面で見れば日本からドイツへと多く輸出されているが、価格面で見ればドイツから日本への輸出が、日本からドイツへのそれと拮抗(きっこう)する水準となってきている。ここ数年は円安ユーロ高が進んだ背景もあり、ドイツから日本への半導体関連機器・部品の数量の増加傾向と比較して、価格の増加傾向が顕著に見て取れる。

リチウムイオン電池は日本からドイツへの輸出が目立ち、逆に血清・ワクチンはドイツから日本への輸出が圧倒的である。前述の通り為替変動のため、数量の伸びに比べて価格の伸びについて見ると、日本からドイツへのリチウムイオン電池の輸出は緩やかな傾向にあり、逆にドイツから日本への血清・ワクチン輸出は急傾向にある。

要するに、日独両国は技術力を要する重要物資について、得意とする物資が異なる場合もあることが伺える。自動車産業をはじめ競合領域が多い日独両国は、経済安全保障の文脈では一定程度得意領域の補完関係を持つと捉えることもできるし、博士が触れた通り、一層の協働環境を整備するための政策余地があるとも言えよう。

とは言え、貿易量の多い中国を看過しては「木を見て森を見ず」になってしまう。森を見るからこそ、日独貿易の特徴が分かることもある。

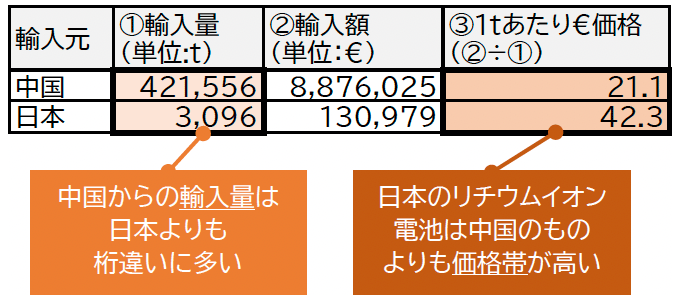

例として、ドイツのリチウムイオン電池の輸入状況を見てみよう。

読者もご想像のとおり、中国からの輸入量は日本からの輸入量を凌駕している。とてもではないが、ドイツのリチウムイオン電池のサプライチェーンを日本が中国に代わって補完できるとは言い難い。しかし注目すべきは、製品の付加価値の特徴が出る1トンあたりのユーロ価格の比較であり、データを見ると日本が中国にダブルスコアを付ける形で高くなっていることが分かる。すなわち日本から輸出されるリチウムイオン電池は、中国のそれとはもはや別物の価格帯の製品である可能性が高い。もしそうならば、中国が対ドイツ輸出で日本を即時完全に駆逐することもまたできない。例えば、中国は主にEV車載用リチウムイオン電池を大量に輸出するのに対して、日本は主に高付加価値の小型IT機器搭載用リチウムイオン電池を輸出しているとは考えられないだろうか。少なくとも、ドイツのリチウムイオン電池のサプライチェーンにおいて、日本が特色ある地位を占めていると考察できるだろう。

歴史に学んでみる

さまざまな現状のデータを見てきたが、結局のところ、政策担当者として日本とドイツの経済安全保障協力を進めるためにどのような政策を講じ得るのか、最後に考えてみたい。今回は経済安全保障協力の中でも技術協力政策について考察する。

一度、時計の針を過去に戻してみよう。

150年超に及ぶ日独関係史において、両国にとって最も国際情勢が厳しく、かつ両国が世界の中で数少ないパートナーとして経済協力を求め合った時代は、今年がちょうど戦後80年の節目である第二次世界大戦の時ではなかろうか。

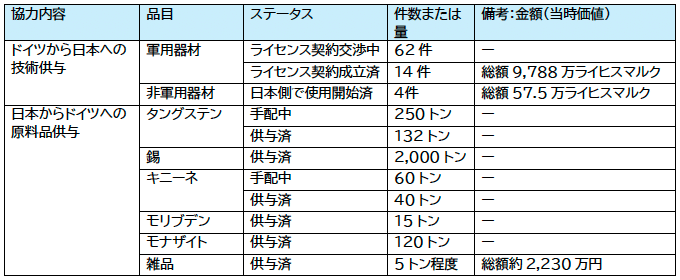

1937年締結の日独防共協定が発展して1940年に成立した日独伊三国同盟によって、米英等の連合国に対抗する枢軸国の連帯という国際政治の構造が明確になった。独ソ戦や対米戦争も始まり戦線が拡大する中で、両国は軍用物資の供給や技術協力の充実を企図して、1943年1月20日に日独経済協力協定(注35)を締結したのである。協定本文の内容は一般的な経済協力をうたう抽象度の高いものであったものの、協定の附属文書として「技術協力に関する日独取(とり)極(きめ)」(注36)も作成され、特許の譲渡や機械装置等の供給、技術者・科学者の派遣や実習の促進、相手国への工業投資申請の厚遇などが両国間で合意された。その中で日本はドイツに対し通信機材を含む軍用品関係の工作機械や設計図を求めており、対価としてドイツは日本に対し、日本の南方占領地域等で算出されるモリブデン、ウォルフラム、スズおよびゴムといった原材料を求めた。

ところが日独経済協力協定の締結時は既に、英国の海上封鎖や独ソ戦によるシベリア鉄道供給網の断絶、さらにはミッドウェー海戦後の米国攻勢により、日独両国間の洋上船(注37)の往来はほぼ不可能となっていた。実際の両国間の往来といえば、潜水艦による若干の物資や資料がやり取りされる程度であり、機械設備や人員を大量に往来させることは不可能であった。しかしだからこそ、日本からドイツへの要望内容としてはおのずと設計図などの「情報資源」の価値が高まったのである。

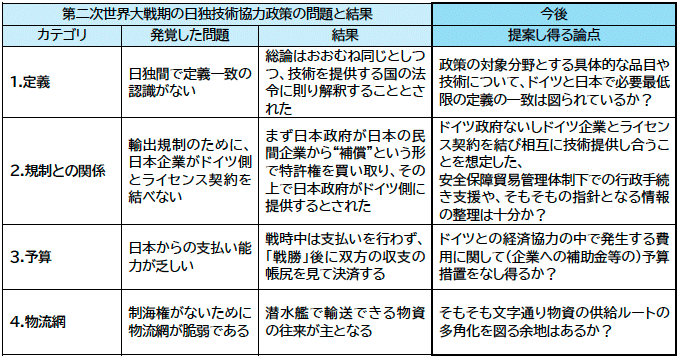

しかしその「情報資源」の内容が「軍用器材」すなわち機微技術を中心とするものであったために、技術協力を日独間で行うにはいくつもハードルが立ちはだかった(注38)。

① まず問題となったのは、「軍用器材」とは何かという定義である。

何をもって軍用器材とするかは両国それぞれの国内法令に則り解釈されていたものの、ワッセナー・アレンジメントなど兵器の輸出管理に関する国際的枠組みがない当時、日独間での定義の統一見解は存在しなかった。例えばドイツでは「軍用器材」に、武器や軍艦に加えて、演習用の測定器、大型オートバイ、航空発動機、煙幕資材、軍用通信器材、その他双眼鏡や炊さん具等を含むと規定されていたが、日本側で何が「軍用器材」にあたるのかという知見はドイツ側には十分なかった。他方ドイツの規定に対して、日本陸軍からは「陸上舟艇」や「電波兵器」が含まれるのかどうかが不明瞭だとか、日本海軍からはそもそも「電波兵器」は海軍定義上の「通信用兵器」に含めているがもし「電波兵器」が対象外となるなら協力合意はできないといった見解も示された。

結局日本の陸海軍は軍用器材の定義についてはドイツと「おおむね」同じという見解を示しつつも、定義は統一されないまま、提供元となる国が自国の法令に照らしてそれが「軍用器材」であるかを判断するという内容で成案となった。

② 次に、「製造権」、現代風に言い換えれば特許のライセンス契約の扱いの明確化が求められた。

ドイツでは民間企業が軍用器材の特許権を有するケースが多かったのに対し、当時の日本においては軍用器材の特許権を民間が所有する例は少なかった。そのため、「もし軍用器材の特許を持つ日本の民間企業に対してドイツ側がライセンス契約を求めてきた場合、日本の民間企業は軍機保護法等の規制障壁をクリアして契約を締結し、ドイツ側に技術供与を行い得るか」について、想定が不十分であることが発覚した。

そこで一度、日本の民間企業が持つ特許を日本政府が補償(事実上の特許購入)という形で買い取り、日本政府がドイツ側に提供するという体裁を取ることで、企業の技術流出に関する法令の問題をクリアする方針が打ち出された。その上で、日独企業同士の契約に関する商議には政府関係者が積極的に同席し、技術の取り扱いに関する合意がスムーズに進むよう商談を支援することとされた。もっとも実際には、先述の通り日本側が主に提供したのは原料品だが、日独関係の中では技術の相互協力も念頭にあったのである。

③ さらに、ライセンス契約の支払いに拠出する予算の問題があった。

技術協力に関してドイツは日本に対し既に原則6,000万ライヒスマルク(推計:現在の日本円換算で約480億円)(注39)の信用枠を設定していたが、日本としては十分に支払いを行えるだけの手法や予算を確立できてはいなかった。例えば陸海軍からは既に1944年2月下旬の時点で、年度初め(1943年4月)から支出済もしくは今後支出予定のあるライセンス契約料が当時の額で合計1億円(推計:現在の日本円換算で1,000億~2,000億円の間)(注40)となる見積もりが示されており、戦時下ということもあって資力に余裕がなかった。

そこでドイツ政府(とりわけ首脳部)から、迅速なライセンス契約の締結推進という日本側の希望を実現すべく、ライセンス契約の価格の正式決定や支払い決済は戦後に回すことでどうか、という提案が日本に伝達された。日本側としても値段を顧慮して技術協力ができないうちに戦局が悪化することを恐れた。協議の結果、双方国の支払債務総額もとい債務相殺による帳尻額がどの程度かを、「戦勝」後に明確化するという方針になったのである。

これらの論点をクリアし、ようやく1944年3月になって「製造権原料の相互提供に関する日独取極」が締結された。以下、取極本文を抜粋掲載する。

製造権原料の相互提供に関する日独取極(1944年3月2日)(注41)

昭和十八年一月二十日即ち1943年1月20日の経済協力に関する日本国ドイツ国間協定第一条及び第四条の規定により大日本帝国政府及びドイツ国政府の当該官憲は以下の通り協定した。

第一条

大日本帝国政府及びドイツ国政府は、戦争継続中、使用に供するため軍用器材に特有のあらゆる製造権及び戦時経済に必要なあらゆる原料を相互に提供するものとする。軍用器材の概念の解釈については、製造権を提供すべき国のこれに関する法令に準拠するものとする。

ドイツ国政府としてもっとも重要視するのは、モリブデン、ウォルフラム、スズ及びゴムの提供を受けることにある。

ドイツ国政府は大日本帝国政府に対し、随時ドイツ国の戦争遂行に必要なる原料の数量を通報するものとする。

第二条

両国政府間においては、対価を計算し又はこれを支払うことなくして提供を実施するものとする。

大日本帝国政府及びドイツ国政府は、日本国またはドイツ国の有権者の請求を国内的に処理するものとする。

第三条

製造権の譲渡に関する従来の通常の条件なかんずく製造権の対象、範囲、期間及び機密保持の細目は、第二条の原則にかかわらず製造権を取得する日本国またはドイツ国の官憲との間に協定されるものとする。

第四条

双方の給付の価格は、共同の戦勝をかち得たる後はじめて決定されるものとする。その際両国政府はあるいは生じ得る差額の調整につき相互に了解を遂げるものとする。

両国政府は当座の参考に供するのみの目的を以て、一方的に決定された価格を相互に通報するものとする。

第五条

両国政府は協定相手国に対し、戦争継続中、戦争遂行上重要なる特別の工業的製造方式及び製造権にして軍用資材に関しないものについても、これを有償的に使用させることを相互に承認するものとする。

当該製造方式及び製造権の取得に関し締結されるべき契約の商議に際しては、両国政府はこれを斡旋するものとする。

第六条

価格の決定に際しては、戦争に起因する特殊事情を考慮することなく決定されるべきとの原則を適用する。

第七条

本取極は署名と同時に効力を生ずる。本取極はこれを秘密とする。

昭和十九年三月二日即ち1944年3月2日ベルリンにおいて日本文及びドイツ文をもって本書二通を作成する。

ドイツ国外務省通商局長 エミール・ヴィール

なお1945年1月の史料によれば、本取極による実際の成果は以下表3のとおりであり、日本からの供与内容は「獨側ノ提供額ニ比スレバ遥ニ少シ」というのが日本側の見解であった(注42)。

さて、話を現在に戻し、日独の経済安全保障の政策の余地について考察してみたい。

ドイツとの経済安全保障協力を進めるために、日本の政策の改善余地として、前述した①②③を元に以下のような1.2.3.のような考察をすることは妥当だろうか。またそもそも当時の日独経済協力が供給ルート確保の面で厳しかったことを念頭に置くと、4.の検討余地はあるだろうか。

- 政策協力を推進する(例えば補助金や優遇税制の対象分野とする)具体的な品目や技術について、ドイツと日本で必要最低限の定義の一致は図られているか?

- ➤現在はワッセナー・アレンジメントなど兵器の輸出管理に関する国際的枠組みがあり、また日本では経済安全保障推進法で重要資源や先端技術について触れられている。しかしデュアルユースが進む現在において具体的な品目や技術が政策の推進対象となるかどうか(該非)はやはり論点となり得る。いちいち議論していては際限がないので、必要最低限の定義の一致があるか確認の必要はないか?

- ドイツ政府またはドイツ企業とライセンス契約を結び相互に技術提供し合うことを想定した、安全保障貿易管理体制下での行政手続き支援や補助金制度、ガイドラインの整備は十分か?

- ➤現在は、日本企業に対する外国での特許出願費の助成施策や国際標準化の支援といった海外関係の知的財産権支援施策がある。また内閣府主導のもと創設された最先端の技術開発を支援する「経済安全保障重要育成プログラム」(以下、K Program)から、多くの中小企業が設備投資に利用している中小企業生産性革命推進事業「ものづくり補助金」まで、知的財産権に関する費用も助成対象に含まれている。しかし、外国政府または外国企業とのライセンス契約に関する支援は十分か?

- ➤中小企業アウトリーチ事業における輸出管理アドバイザーの派遣支援や、K Program等を通じて、海外政府または海外企業とのライセンス契約締結を支援できるか? 当施策でカバーすることの適否自体から検討すべきか?

- ドイツとの経済協力の中で発生する費用に関して予算措置をなし得るか?

- ➤2.で述べたように、現在は海外関係の知的財産権支援施策がある。また株式会社国際協力銀行(JBIC)や株式会社日本貿易保険(NEXI)のような海外展開支援に係る政府系金融機関もあるし、海外展開関連の補助金は無数に存在する。一見予算措置のハコモノは十分に見えるが、中身のスキームは十分か?

- ➤ライセンス契約による日本政府および日本の民間企業の収支を見積もることはできるか?その上で、年度末等のタイミングで日本側の収入額と支出額を相殺し、ドイツ側への支出が上回った場合はその分だけ支出する、という手法は採用できるか?

- ➤妥当な資金措置は、各省の予算要求を元にした一般会計での予算手当か? あるいは財政投融資の活用による政府系金融機関を通じた融資や出資か?

- ➤予算措置のEBPM指標は、例えば日本の民間企業のライセンス契約関連製品の年間売上額と設定することは妥当か?

- ➤支援の対象者や支援上限額等は、ドイツの支援策に引けを取らないか?

- 文字通り物資の供給ルートの多角化を図る余地はあるか?

- ➤現在も、日独両国の地理的位置はほぼ変わらない(むしろ第二次世界大戦中に比べて実効支配地域は縮小している)ため、遠距離の物流網が必要とされる。

- ➤日独間の物資往来は、スエズ運河やマラッカ海峡以外にどのような代替ルートがあるか? 潜水艦による貿易は想定しがたいにしても、北極海ルートの開発支援や航空便の整備はさらに行い得るか?

例として、3.について少々深掘りしてみる。

ドイツでは、連邦経済・エネルギー省が進める、「大学や企業による革新的なアイデアの経済的な活用を図る特許・規格化・標準化による技術と知識の移転(WIPANO)」(注45)の促進に関する補助金施策を講じている。

この補助金のメニューは、

- ドイツ企業の特許出願費用助成

- ➤FS調査上限6,000ユーロ(日本円換算で約105万円)、実際の出願取組上限10,000ユーロ(日本円換算で約175万円)。いずれも補助率2分の1

- ドイツ企業の特許標準化の取組

- ➤上限45,000ユーロ(日本円換算で約790万円)。補助率10分の7

に加え、

- 産学連携による最新の研究成果の標準化支援

- ➤共同事業者1社あたりもしくは1事業あたり上限200,000ユーロ(日本円換算で約3,500万円)。補助率は大企業2分の1、中小企業10分の8、大学・研究機関100分の85

となっており、2025年会計年度で総額約2,000万ユーロ(注46)(日本円換算で約36億3,000万円)の予算措置が講じられている。

日本の場合、2.で先述したとおり知的財産権に関する費用が助成対象に含まれる支援策は数多くある。しかしドイツの上記事業を見ると、額の規模感や、対象事業者ごとの補助率について、一考の余地はないだろうか。他の1.2.4.の論点の深耕も含め、筆者の今後の課題としたい。

日独の経済協力は歴史的に見ても、技術協力が主要テーマの一つである。技術協力とは即ち特許権を巡る政策を指すとも解せられる。政策実務面でのToDoは、特許協力の対象となる技術・品目の定義整理、契約形態の検討、そして必要経費の捻出まで、多岐にわたる。経済安全保障が重要テーマとなっている現在においても、基本指針や財政上の措置の要否や内容を絶えず検討・再考し、少しずつでも政策として形にしていくのが有益であろう。

結びに代えて

ロシアによるウクライナ侵攻は終結のめどが立たず、中国は3隻目の空母「福建」を就役させ、そして米国すらも時折同志国に厳しい姿勢を見せるようになった現下の状況は、まさに安全保障環境が厳しさを増しているとしか言いようがない。経済成長のため、そして安全保障と経済の融合領域「経済安全保障」の確保のためにも、あらゆる事態を想定した政策が必要とされる。

しかしヴァーラーズ博士は、またもやわれわれの不安に答えてくれた。

消費者にどのようなものを買うのか強制することはできない、という事実に言及しておきたい。自動車で言えば、ドイツでも確かに米国企業のフォードが事業活動を展開している。しかしドイツ国民が仮にドイツ車以外で購入を検討するなら、選ぶのはトヨタの車であろう。なぜなら、安全性や性能の面でトヨタの方が優れているからである。

昔からどのような政策も、消費者の視点で、家財や食卓、そして毎日の人生の景色がどう映るかの考慮を抜きにしては無意味なのだ。権威主義と言われる国でさえ、消費者ないし一般国民の思考を全く無視しては国が持たない。あらゆる事態を想定した質の高い政策やそれにより生み出される状況は、結局のところ人々に受け入れられるかが勝負所である。そのために、非関税障壁を繰り出すのでもなく、不当に安価な製品で市場を支配しようとするのでもなく、品質やライフサイクルコスト等を考慮した「非価格要素アプローチ」を含む、消費者の心をつかむ日本らしいコンセプトが改めて求められよう。

ドイツや日本はもはや「安泰な西側陣営」などではあり得ない。古くて新しい共通の価値観や政策協力の経験をベースにして未来を切り開く、「挑戦者たるグローバルウェスト」のパートナーとして、いまこそ連携を密にすべき時である。